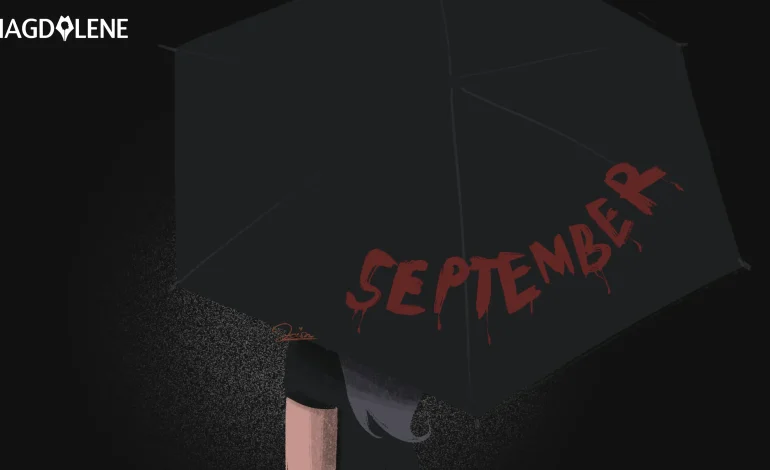

#MenolakLupa: September Hitam dan Pola Kekerasan Negara yang Terus Berulang

Malam itu linimasa penuh dengan kabar penangkapan, ditambah berita presiden memberi instruksi kepada Polri untuk menembak (30/8). Rasanya seperti terlempar ke masa lalu. Hal-hal yang sebelumnya hanya kami baca di Laut Bercerita, kini jadi realitas hari ini.

Generasi kami tumbuh dengan dua cerita: kisah kelam masa lalu dan keyakinan akan masa depan yang lebih sejahtera. Namun September ini, keduanya saling berbenturan. Apa yang kami rasakan juga menjadi perhatian para pegiat HAM.

Jane Rosalina, Kepala Divisi Pemantauan Impunitas Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), menyebut September Hitam tahun ini bukan hanya ajang mengingat masa lalu, melainkan bukti nyata bahwa pola kekerasan negara masih terus berulang.

“Alih-alih menjadi momentum refleksi dan penyelesaian, September justru kembali diwarnai darah dan represi,” ujarnya pada Magdalene.

Tahun ini, aparat kembali menorehkan jejak yang sama: ratusan orang luka-luka, ribuan ditangkap, hingga kematian tragis Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek daring yang dilindas mobil rantis polisi. Bagi Jane, semua ini bukti bahwa negara tak juga belajar, apalagi berbenah.

Baca Juga: #MenolakLupa: Sejarah Kelam September Hitam

September Adalah Luka

Sejak 2007, setiap Kamis sore di depan Istana Presiden, Sumarsih tak pernah absen berdiri dalam Aksi Kamisan. Ia masih ingat jelas saat menemukan putranya, Bernardinus Realino Norma atau Wawan—mahasiswa yang ditembak aparat—terbaring di basement Rumah Sakit Jakarta. Darah menodai kaos putihnya, peluru tajam bersarang di dada kirinya.

“Wawan ketika itu matanya terpejam seperti orang tertidur pulas. Saya percaya hidup dan mati ada di tangan Tuhan, tapi cara meninggalnya Wawan ditembak dengan peluru tajam itu yang kami permasalahkan,” ujar Sumarsih.

Menjadi korban di Indonesia sama artinya menjadi pesakitan. Negara tak pernah benar-benar hadir untuk menegakkan keadilan. Alih-alih mengusut pelaku, negara justru menjadi aktor penghambat.

“Tahun 1998 ada 15 mahasiswa meninggal karena demonstrasi, sekarang banyak mahasiswa dan warga biasa yang mati. Tegakkan supremasi hukum kasus pelanggaran berat HAM,” tegas Sumarsih pada Aksi Kamisan ke-876 (4/9) yang menjadi peringatan kematian Munir Said Thalib.

“Saya percaya yang hadir di sini saling mencintai, di dalam cinta ada semangat dan harapan,” ujarnya.

Baca Juga: 27 Tahun Reformasi, Sumarsih Masih Tegak Berdiri

September dan Ingatan tentang Penyiksaan

September jadi monumen pengingat luka kolektif. Dari tragedi Tanjung Priok 1984, Tragedi Semanggi II 1999, pembunuhan Munir pada (7/9) 2004, hingga reformasi dikorupsi 2019, daftar panjang pelanggaran HAM itu terus menghantui.

Salah satu saksi hidup tragedi Tanjung Priok, Jaja, pernah menceritakan betapa ia menjadi korban salah tangkap, ditembak di kaki, lalu digiring ke Kodim. Bersama korban lainnya, ia dipaksa berguling-guling di atas batu kerikil, dipukul dengan gagang senjata laras panjang, bahkan diinjak-injak seperti kotoran.

Penyiksaan itu berlangsung selama 18 jam. Pakaiannya dilucuti, yang tersisa hanya celana dalam. Di sel Pomdam Jaya ia harus berjibaku dengan seratus tahanan lain, dikurung layaknya bukan manusia.

Setelah hampir dua bulan berpindah-pindah tahanan, Jaja akhirnya dibebaskan. Namun sebelum keluar, ia dipaksa menandatangani tiga surat. Malam itu, ia dilepaskan dengan bekal ongkos Rp1.500. Pulang ke rumah, Jaja mendapati tetangganya sudah mengira ia mati sebagai korban. Luka fisik dan batin membuat hidupnya tak pernah normal kembali.

“Hidup di dalam kurungan itu amat menyakitkan, meninggalkan luka amat mendalam. Hati terasa hancur berkeping-keping. Tubuh bonyok dan sakit luar biasa.” Kesaksian Jaja dimuat dalam buku Mereka Bilang di sini tidak ada Tuhan terbitan KontraS.

Kisah Jaja menunjukkan, represi negara bukan hanya soal penembakan massal, tapi juga penyiksaan sistematis. Bahkan ketika dalang di balik tragedi Tanjung Priok diadili lewat Pengadilan HAM ad hoc, hasilnya tetap pahit: semua pelaku dibebaskan di tingkat kasasi. Aktor intelektualnya tidak pernah tersentuh.

Pola yang Kembali Terulang

Menurut Jane Rosalina, pola kekerasan negara di Indonesia nyaris tak pernah berubah. Represivitas aparat, impunitas, dan upaya penghapusan ingatan kolektif masyarakat selalu berjalan beriringan.

“Negara cenderung memberi impunitas kepada aparat, bahkan memberi penghargaan kepada tokoh-tokoh yang terlibat dalam pelanggaran HAM masa lalu,” jelasnya.

Kepala Kejaksaan Agung ST Burhanuddin bahkan pernah menyebut kasus Semanggi I dan II bukan pelanggaran HAM. Menteri-menteri hukum sebelumnya juga melontarkan komentar serupa, seolah berusaha menghapus peristiwa-peristiwa kelam dari sejarah.

Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya menilai, sikap pemerintah tersebut cenderung mengabaikan dan menyangkal pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu. Baginya, sikap yang seperti ini jelas berbahaya, sebab pelanggaran HAM yang tidak diproses tuntas hanya akan menghasilkan pengulangan.

“Penyelesaian kasus itu bertujuan sederhana, untuk pencegahan terhadap keberulangan peristiwa yang sama di masa depan. Agar tidak ada lagi kejadian-kejadian yang merendahkan martabat manusia di kemudian hari,” katanya kepada Magdalene.

Baca Juga: Arti Ingatan dan Kematian Penyintas 1965 dalam Dokumenter ‘Eksil’

Menjaga Ingatan, Menolak Lupa

Meski terus dihadapkan pada tembok impunitas, keluarga korban tak berhenti menuntut. Sumarsih berdiri tegak setiap Kamis bukan hanya untuk Wawan, tapi juga untuk Affan, Munir, korban Tanjung Priok, korban 1965, dan semua nama lain yang dikubur dalam statistik.

“Di balik setiap angka ada nama, wajah, cerita, dan luka yang nyata,” kata Jane.

Baik Sumarsih maupun Jaja, berharap agar negara berani bertanggung jawab, mengusut pelaku, memulihkan hak korban, dan membangun kultur demokrasi yang menghormati martabat manusia.

Perjuangan ini, menurut Jane, tidak mungkin berjalan sendiri. Ia membutuhkan kesadaran kolektif, keterlibatan aktif, dan keberanian bersama. Selama pelanggaran HAM masih dibiarkan, perlawanan harus tetap digaungkan.

Jane berharap agar publik terus kritis dan bersuara lantang agar negara tidak bisa berlindung di balik narasi formal. Sebab, menurutnya, tanggung jawab negara tidak berhenti pada pernyataan belasungkawa atau pengakuan simbolis.

Selama itu belum terwujud, September akan selalu menjadi bulan duka. Bulan di mana luka lama dan luka baru saling bertemu, menegaskan jika demokrasi Indonesia masih rapuh dan penuh kepura-puraan.