Jadi Pendengar yang Baik Saat Teman Ingin Bunuh Diri

Bagi generasi milenial, termasuk aku, Instagram sudah menjadi bagian penting kehidupan sehari-hari. Tiada hari tanpa mengintip sebentar ke kanal media sosial yang satu itu, entah hanya sekadar melihat foto terbaru dari akun-akun yang kita ikuti, atau melirik aktivitas yang sedang mereka lakukan lewat Instagram story. Bagaikan pengganti buku harian, Instagram adalah tempat kami untuk menumpahkan kegembiraan, kesedihan, keluh kesah, atau hal-hal remeh temeh seperti swafoto aneka gaya.

Namun, dua minggu lalu, aku dibuat terkejut saat sedang berselancar di Instagram. Malam itu ada pesan masuk dari teman dekatku, sebut saja Koko, yang tinggal di luar kota. Dia meminta nomorku lagi karena ponselnya hilang. Tentu aku berikan dan bertanya, “Ada apa?” Dia hanya membalas, “Mau cerita saja.” Aku menunggu pesan darinya lagi tapi tidak kunjung ada. Alih-alih, muncul notifikasi bahwa ia sedang melakukan live streaming di Instagram.

Aku benar-benar kaget saat melihat ia tengah melukai dirinya sendiri. Tanganku sampai ikut bergetar karena ketakutan. Buru-buru aku memberi komentar, “Hei, ayo sini cerita. Sini aku telepon, kita cerita.”

Aku terus menghujaninya dengan komentar sampai dia akhirnya membalas lewat pesan pribadi. Aku langsung menanyakan nomor ponselnya dan menghubunginya lewat WhatsApp. Dengan gelisah aku menunggu ia menjawab panggilan telepon, dan lega sekali ketika akhirnya terdengar suaranya di ujung sana.

Dengan berhati-hati aku menanyakan keadaannya. “Kamu kenapa? “ tanyaku. “Enggak tahu,” suaranya terdengar parau dan berat, seperti menahan tangis. Sayup-sayup terdengar lagu dari Yellow Card, salah satu band favoritnya. Aku mengajaknya mengobrol hal-hal yang ringan, menanyakan tentang film dan serial televisi apa yang sedang ia tonton saat itu. Sedikit demi sedikit, ia terdengar agak tenang dan akhirnya bercerita tentang apa yang sedang melanda dirinya. Katanya ia sedang ada masalah dalam kuliah. Aku lebih banyak diam, membiarkan ia bicara, hanya sesekali memberi tanggapan pendek. “It’s okay if you are not okay. Kamu bisa ngobrol sama aku,” ujarku berkali-kali.

Setelah lebih dari satu jam kami mengobrol panjang lebar, Koko memutuskan untuk menyudahi obrolan kami. Sebenarnya aku masih gelisah dan takut, tapi Koko meyakinkan bahwa ia sudah agak membaik dan akan mengobati lukanya.

“Oke. Pokoknya kamu kalau ada apa-apa dan enggak tahu mau cerita ke mana, telepon aku aja ya,” kataku. Koko mengiyakan dan menutup teleponnya.

Malam itu aku tidak bisa tidur. Melihat teman dekatku melukai diri sendiri secara live di media sosial membuat jantungku berdegup tak karuan. Aku termenung dan menenangkan diri. Entah apa yang terjadi pada Koko jika aku tidak melihat live streaming-nya. Aku hanya bisa bersyukur malam itu aku bicara dengan Koko. Saat itu pertama kalinya aku melihat dan membantu orang yang benar-benar sedang bersusah hati sampai memutuskan untuk melukai diri mereka sendiri.

Selain Koko, sebetulnya aku memiliki beberapa teman yang aku tahu juga memiliki gangguan kesehatan jiwa. Banyak sekali dari mereka yang curhat di media sosial saat mereka sedang depresi. Salah satu teman, yang juga mempunyai masalah kesehatan jiwa, mengatakan, “Kadang, kamu bangun tidur pun bisa aja tiba-tiba perasaan enggak berguna dan enggak berdaya itu datang. Kadang dia muncul tanpa alasan,” ujarnya. Media sosial, menurut mereka, membantu dalam menumpahkan beban yang ada dalam pikiran mereka.

Saat menumpahkan keluh kesah di media sosial, ada beragam tanggapan dari orang-orang yang melihatnya. Ada yang menyemangati, ada yang sekadar meninggalkan jejak emoticon sedih dan ada yang langsung mengirimkan pesan pribadi. Namun, yang menyebalkan buatku adalah tipe netizen yang sinis dan mengatakan bahwa orang yang sering berkoar-koar di media sosial tentang masalah depresi mereka adalah golongan anak-anak zaman sekarang yang haus perhatian.

Menurut Anda, mereka seharusnya diam saja? Dipendam saja? Menurutku, justru bahaya jika mereka tidak curhat di media sosial dan tertutup dengan kondisi pikiran mereka. Mereka kadang segan untuk bercerita pada keluarga atau teman dekat karena takut. Sikap segan mereka ini muncul karena stigma buruk yang diberikan oleh masyarakat pada orang yang memiliki gangguan kesehatan jiwa. Mulai dari stigma mereka tidak religius, hingga dituduh sok emo. Ketika mereka mendapatkan stigma ini, lalu mereka diam saja, kondisi mereka bisa memburuk.

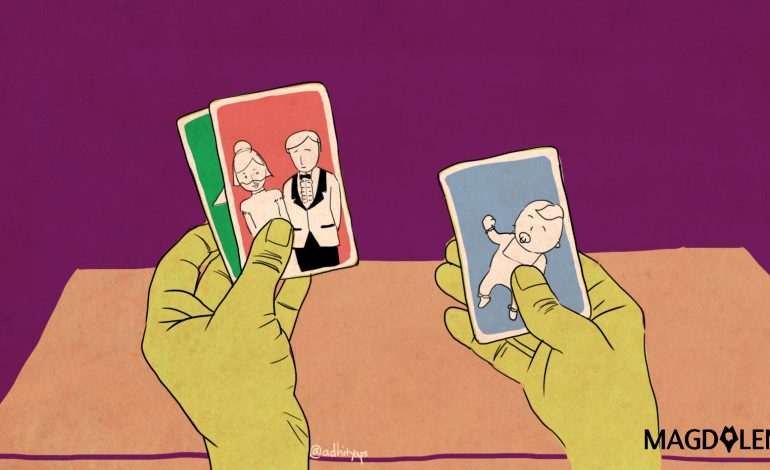

Aku baru sadar betapa pentingnya peran seorang ‘pendengar’ untuk mereka yang memiliki gangguan kesehatan jiwa. Dengan menjadi pendengar yang baik, kita bisa membantu mereka meringankan beban yang ada dalam pikiran mereka dan bahkan bisa memberikan informasi mengenai isu kesehatan jiwa. Dan untukku sendiri, menjadi seorang pendengar yang baik membantu menekan egoku, mengetahui kapan saatnya aku berkomentar dan tentunya berpikir dahulu sebelum berbicara.

Jika sebagian besar orang menganggap kalian hanya anak-anak sok emo yang cuma ingin perhatian lebih, aku akan dengan senang hati menjadi teman mengobrol kalian dan mendengarkan segala hal yang membuat kalian gelisah. Dan ingat juga, kalian tidak sendiri dalam menghadapi hal ini. Pasti akan selalu ada orang yang mengulurkan tangan untuk kalian.