Berusaha Untuk Selalu Bahagia Itu Enggak Perlu

Pada 1990-an, seorang psikolog bernama Martin Seligman, memulai gerakan psikologi positif yang meneliti psikologi dengan fokus pada kebahagiaan manusia. Ini kelanjutan tren yang dimulai pada tahun 1960-an yaitu psikologi humanistis dan psikologi eksistensial, yang keduanya menekankan pentingnya setiap orang untuk mencapai potensi bawaan dan menciptakan makna dalam kehidupannya.

Sejak itu, ribuan penelitian dan ratusan buku telah terbit dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan jiwa dan membantu banyak orang mencapai kepuasan hidup. Jadi mengapa kita tidak lebih bahagia? Mengapa tingkat kebahagiaan tetap stagnan selama lebih dari 40 tahun?

Sebaliknya, upaya untuk meningkatkan kebahagiaan dapat menjadi upaya yang sia-sia, seperti berenang melawan arus. Mungkin kita sebenarnya memang tidak dirancang untuk merasa selalu puas.

Masalahnya, kebahagiaan tidak hanya ada satu.

Jennifer Hecht, seorang filsuf yang mempelajari sejarah kebahagiaan, menulis dalam bukunya “The Happiness Myth” bahwa manusia mengalami jenis kebahagiaan yang berbeda-beda, tapi tidak sepenuhnya saling melengkapi.

Beberapa kebahagiaan bahkan bertentangan dengan kebahagiaan lainnya. Dengan kata lain, satu jenis kebahagiaan yang terlalu besar dapat mengurangi kemampuan kita untuk memiliki jenis kebahagiaan lain – jadi mustahil untuk kita memiliki semua jenis kebahagiaan secara memuaskan dalam waktu yang sama.

Sebagai contoh, sejak lama dikatakan bahwa kehidupan yang memuaskan dibangun di atas karier yang sukses dan pernikahan yang bahagia. Dibutuhkan banyak usaha, dan sering kali mengharuskan kita untuk menghindari kesenangan hedonis, seperti berpesta atau liburan dadakan. Ini juga berarti kita tidak bisa menghabiskan satu hari penuh untuk bermalas-malasan bersama teman-teman.

Di sisi lain, berusaha memenuhi hal tersebut menuntut kita mengurangi banyak kesenangan hidup. Hari-hari yang santai dan pertemanan mungkin terpinggirkan. Dengan meningkatnya kebahagiaan di satu aspek kehidupan, maka kebahagiaan di aspek lainnya cenderung menurun.

Masa lalu yang indah, masa depan yang penuh potensi

Dilema ini semakin dikacaukan dengan cara kerja otak kita dalam memproses pengalaman bahagia. Sebagai ilustrasi, perhatikan contoh-contoh berikut.

Kita semua pernah mengucap sebuah kalimat yang berbunyi, “Pasti akan menyenangkan kalau…” (saya masuk kuliah, jatuh cinta, memiliki anak, dan sebagainya). Orang-orang yang lebih tua juga berucap “dulu itu menyenangkan sekali saat…”

Tapi jarang sekali kita mendengar seseorang berucap, “Saat ini menyenangkan sekali, ya?”

Tentunya masa lalu dan masa depan kita tidak selalu lebih baik dari masa kini. Namun, kita tetap berpikir demikian.

Ada tembok yang menutupi realitas yang kejam dalam bagian benak kita yang berisi kebahagiaan pada masa lalu dan masa depan. Seluruh agama dibangun berdasarkan hal itu.

Baik ketika kita membicarakan Taman Firdaus (ketika segala sesuatunya pernah hebat!), atau janji tentang kebahagiaan yang tak terkira di Surga, Valhalla, Jannah atau Vaikuntha, kebahagiaan abadi selalu menjadi pemikat.

Ada bukti yang menunjukkan mengapa otak kita demikian cara kerjanya. Banyak dari kita yang memiliki bias optimis, yaitu kecenderungan untuk berpikir bahwa masa depan kita akan lebih baik dari masa kini.

Untuk menunjukkan fenomena ini di kelas saya, pada awal semester baru saya akan memberi tahu mahasiswa saya nilai rata-rata yang diterima oleh mahasiswa dalam tiga tahun terakhir.

Saya kemudian meminta mereka untuk secara anonim menulis nilai yang mereka harapkan peroleh. Percobaan ini sukses: Semua mahasiswa menulis nilai yang mereka harapkan jauh lebih tinggi dari yang rata-rata yang diberitahu.

Namun, kita tetap percaya.

Ahli psikologi kognitif juga menemukan sesuatu yang disebut Prinsip Pollyanna. Prinsip ini berarti bahwa kita lebih banyak memproses, melatih, dan mengingat informasi masa lalu yang menyenangkan daripada informasi yang tidak menyenangkan. (Pengecualian terjadi pada individu yang depresi, yang sering terpaku pada kegagalan dan kekecewaan masa lalu.

Namun, bagi sebagian besar dari kita, masa lalu terasa sangat menyenangkan karena kita fokus pada hal-hal yang menyenangkan dan cenderung melupakan hal-hal yang tidak menyenangkan.

Khayalan sebagai manfaat yang evolusioner?

Khayalan tentang masa lalu dan masa depan bisa menjadi bagian adaptif dalam jiwa manusia; menipu diri sendiri sebenarnya membuat kita tetap berusaha.

Jika masa lalu kita baik dan masa depan kita mungkin bisa lebih baik, maka kita bisa mencari jalan keluar dari hal yang tidak menyenangkan – atau paling tidak, membosankan – yang terjadi sekarang. Semua ini menunjukkan bahwa kebahagiaan cepat berlalu. Para peneliti emosi telah lama mengetahui tentang sesuatu yang disebut hedonic treadmill.

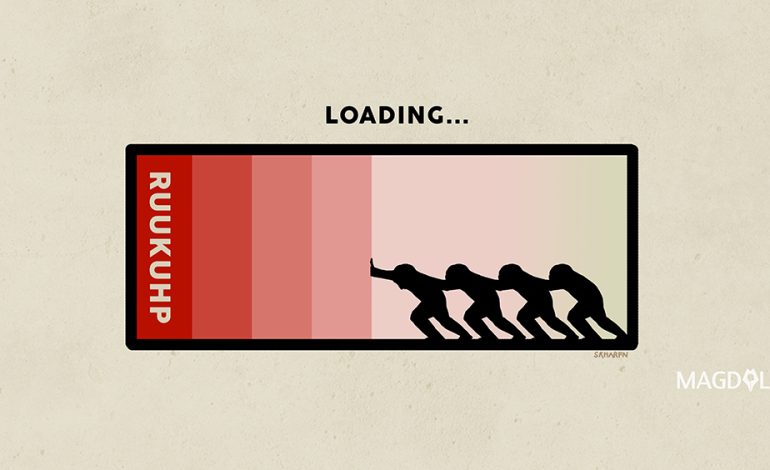

Kita bekerja keras untuk mencapai tujuan, mengantisipasi kebahagiaan yang akan dicapai. Sayangnya, setelah merasakan kebahagiaan itu sebentar, kita segera kembali ke titik awal dan mulai mengejar sesuatu yang lain kita yakini bisa kita dapat capai sehingga kita – pada akhirnya – akan merasa benar-benar bahagia.

Mahasiswa tidak suka mendengar pernyataan ini. Mereka sedih ketika saya menyiratkan bahwa level kebahagiaan yang mereka rasakan saat ini akan mereka rasakan juga 20 tahun dari sekarang. (Lain kali, mungkin saya akan meyakinkan mereka bahwa pada masa depan mereka akan ingat betapa menyenangkannya masa perkuliahan!)

Meski demikian, studi terhadap pemenang lotre dan individu lain yang sukses di bidangnya – mereka yang tampak memiliki segalanya – biasanya menyadarkan kita dari impian bahwa memiliki semua yang kita mau akan mengubah hidup kita dan membuat kita lebih bahagia.

Penelitian-penelitian ini menemukan bahwa kejadian baik seperti memenangkan uang US$1 juta dan kejadian buruk seperti lumpuh akibat kecelakaan tidak secara signifikan mempengaruhi tingkat kebahagiaan jangka panjang seseorang.

Asisten dosen yang bermimpi menjadi guru besar dan pegawai yang bermimpi untuk jadi direktur sering tersadarkan dan bertanya ke diri sendiri mengapa mereka begitu ambisius. Setelah akhirnya menerbitkan buku, sungguh menyedihkan bagi saya untuk menyadari betapa cepatnya sikap saya berubah, dari “Saya seseorang yang telah menulis buku!” menjadi “Saya seseorang yang baru menulis satu buku.”

Tetapi begitulah seharusnya, paling tidak dari perspektif evolusioner.

Ketidakpuasan terhadap masa kini dan cita-cita masa depan membuat kita tetap termotivasi, sementara ingatan hangat dan temaram soal masa lalu meyakinkan kita bahwa apa yang kita cari dapat kita miliki.

Kenyataannya, kebahagiaan abadi akan sepenuhnya merusak kemauan kita untuk mencapai apa pun. Di antara nenek moyang kita, mereka yang benar-benar merasa puas mungkin sudah ditinggal kelompoknya.

Ini tidaklah menyedihkan; justru sebaliknya. Mengakui bahwa kebahagiaan itu ada – dan bahwa kebahagiaan adalah tamu yang menyenangkan namun tidak akan pernah hadir selamanya – dapat membantu kita untuk mengapresiasi lebih baik ketika kebahagiaan tiba.

Lebih penting lagi, memahami bahwa kebahagiaan tidak mungkin dimiliki di segala aspek kehidupan dapat membantu kita menikmati kebahagiaan yang telah kita miliki.

Karena kita tahu bahwa tidak ada satu pun orang yang “memiliki segalanya”, kita dapat menghindari satu hal yang menurut psikolog dapat menghambat kebahagiaan: rasa cemburu.

Artikel ini pertama kali diterbitkan oleh The Conversation, sumber berita dan analisis yang independen dari akademisi dan komunitas peneliti yang disalurkan langsung pada masyarakat.