Korban Makin Rentan, Dilema ‘Spill the Tea’ Kasus Kekerasan Seksual

Menjadi pendamping kasus kekerasan seksual bukan perkara mudah. Apalagi pada kasus yang melibatkan viralitas di media sosial. Ini dialami “Timi”, pendamping yang kasus korbannya pernah disebarkan di media sosial tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Mulanya, kasus kekerasan seksual ini cuma diketahui teman-teman terdekat korban. Namun, karena enggak kuat menanggung rasa sakit dari pengalaman kekerasan kekasihnya, ia memutuskan bercerita pada teman terdekat. Nahas, usaha ini justru berakhir buruk bagi korban. Salah satu teman terdekatnya ingin jadi pahlawan. Tanpa sepengetahuan korban, ia mendatangi pelaku dan memaksa dia untuk bertanggung jawab atas tindakannya.

Pelaku sontak kaget. Takut kalau kekerasan yang ia lakukan bisa cepat menyebar dan merusak reputasi, pelaku tanpa persetujuan korban menyebarkan kasus kekerasan seksual yang ia lakukan ke media sosial, lengkap dengan permintaan maaf dan pembelaan diri. Dalam unggahan tersebut, kasus kekerasan seksual dibingkai sebagai pertengkaran biasa dalam relasi romantis, dan korban digambarkan sebagai orang yang bermasalah.

Kata Timi, saat pertama kali melihat unggahan pelaku, korban panik dan putus asa. Terlebih setelah ia membaca komentar warganet dan orang-orang yang ia kenal justru balik menyalahkan dan mendesaknya untuk memaafkan pelaku.

“Mereka bilang korban harusnya melawan, dong jangan seperti terima saja. Korban juga diminta mengingat dulu waktu lagi cinta-cintanya. Pelaku kan sudah berkorban banyak buat dia. Jadi kesalahan itu (kekerasan seksual) perlu dimaafkan dan mulai lagi. Dia sempat beberapa kali bilang ingin mati saja, ingin menghilang ketika intens membaca komentar-komentar ini di medsos,” kata Timi.

Baca Juga: Magdalene Primer: UU ITE Kriminalisasi Perempuan Korban Pelecehan Seksual

Fenomena Spill the Tea Kasus Kekerasan Seksual

Kasus yang didampingi oleh Timi adalah bagian dari fenomena spill the tea atau “membocorkan fakta”. Andi Misbahul Pratiwi dalam tulisannya di Jurnal Perempuan menjelaskan, fenomena ini artinya membagikan cerita yang mengandung berita, rumor, atau pengalaman personal. Istilah spill the tea menjadi populer di kalangan pengguna media sosial terutama di X, ketika menyangkut kasus kekerasan seksual.

Saat membagikan cerita kekerasan seksual, spill the tea bisa dilakukan oleh berbagai pihak, mulai dari teman, pendamping, media, pelaku, hingga korban, dengan atau tanpa persetujuan korban. Poin terpenting dalam spill the tea terletak pada pelecehan dan kekerasan seksual yang dilakukan di ruang luring, lalu dibeberkan di ruang digital.

Dalam banyak kasus spill the tea, korban sering kali harus mengalami jenis kekerasan baru berupa mobbing. Korban yang didampingi Timi pun mengalami mobbing. Mengutip dari Association for Progressive Communications, mobbing merupakan salah satu jenis kekerasan berbasis gender online (KBGO). Biasanya mewujud dalam intimidasi dan pelecehan oleh sekelompok orang kepada individu yang secara khusus difasilitasi oleh teknologi. Dalam kasus Timi, mobbing dilakukan oleh warganet dan teman-teman pelaku yang secara bergerombol melakukan intimidasi dan menyalahkan korban. Mobbing pun berdampak pada psikologis korban.

Kasus Timi adalah salah satu contoh spill tea yang cukup jarang terjadi. Ia disebarkan langsung oleh pelaku tanpa persetujuan korban demi membersihkan nama baik. Kasus spill the tea yang cukup banyak terjadi sengaja dilakukan oleh korban sendiri. Eni dari Purple Code Collective dan TaskForce KBGO pernah mendampingi kasus pelecehan dan kekerasan seksual oleh atasan. Korban pun menempuh berbagai cara untuk melapor ke tempat kerja dan kepolisian.

Sayangnya, dua laporan tersebut mandek. Pihak HRD tak pernah mau memproses lebih lanjut kasusnya karena kekerasan ini menyangkut otoritas tertinggi di kantor. Sedangkan di kepolisian, kasus ini dipetieskan karena polisi selalu membebankan bukti pada korban.

Karena kondisi psikologis korban semakin memburuk, korban lalu memutuskan membeberkan kasus kekerasan yang ia alami di X. Malang, usaha korban untuk mendapat keadilan justru jadi senjata makan tuan. Ketika korban sudah membeberkan kasusnya di X, pelaku yang punya kekuatan finansial lebih baik, melaporkan kembali korban atas tuduhan pencemaran nama baik.

Hal serupa juga dialami oleh korban didampingi “Karina”. Korban mengalami kekerasan seksual oleh teman sendiri yang mana pengalaman itu ia ceritakan kepada kekasih. Pasca-tahu detail kekerasan seksual yang dialami korban, kekasihnya menghubungi pelaku dan saat itu pula pelaku mengakui perbuatannya. Pelaku lalu diminta untuk membuat permintaan maaf secara terbuka, tapi hal ini tidak dilakukan.

Sebenarnya, korban sudah membuat perjanjian mediasi dengan pelaku lewat bantuan hukum. Namun, upaya itu mentok karena pelaku justru membawa pengacara. Tak tahu harus bagaimana lagi, korban memutuskan untuk memilih opsi spill the tea. Opsi inilah yang kemudian membuat korban digugat balik oleh pelaku.

Baca Juga: Belajar dari Kasus Gilang, Penggunaan UU ITE untuk Kekerasan Seksual Keliru

Menunggu Viral dan Potensi Kriminalisasi Balik

Ada dua benang merah yang sama dari cerita penanganan dan pendampingan kasus spill tea di atas. Benang merah pertama adalah motif di balik keputusan korban untuk membeberkan kasus kekerasan sendiri. Baik korban yang didampingi Eni maupun Karina, spill the tea jadi usaha terakhir yang bisa mereka lakukan untuk mendapatkan keadilan.

Ini sejalan dengan penelitian Andi yang mengungkapkan, buat sebagian korban dan penyintas kekerasan seksual, media sosial yang mampu membuat perbincangan viral seketika, menjadi ruang baru untuk mengupayakan keadilan. Langkah itu diambil ketika upaya di dunia nyata mandek karena berbagai alasan. Kasus kekerasan seksual yang menjadi viral menunjukkan adanya respons dan perhatian publik terhadap korban dan penyintas.

Tak jarang, karena viral, aparat penegak hukum jadi “tergerak” memproses kasus yang mungkin sebelumnya tak digubris. Kekerasan dan pelecehan seksual menahun yang dialami pegawai Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) hingga pemerkosaan anak oleh ayah di Luwu Timur, Sulawesi Selatan jadi dua contoh nyata bagaimana viralitas membuka jalan bagi korban agar perkaranya dibuka kembali.

Benang merah kedua terletak pada kriminalisasi balik korban kekerasan seksual. Berkat Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), pelaku kekerasan seksual punya alat justifikasi untuk balik melaporkan korban. Alia Yofira Karunian dari Purple Code Collective dan TaskForce KBGO mengungkapkan, untuk menjerat korban, pelaku kekerasan seksual yang namanya di-spill di media sosial biasanya menggunakan Pasal Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) (dalam revisi UU ITE diganti menjadi Pasal 27A.

Adanya istilah kesusilaan dalam pasal Pasal 27 ayat (1), menurut Alia, memberikan peluang buruk bagi korban untuk ditempatkan sebagai orang yang salah. Ia dicap sebagai pelaku karena telah menyebarkan sesuatu yang dianggap melanggar kesusilaan. Mengutip keterangan Erasmus A. T. Napitupulu, Executive Director Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dalam diskusi publik “Membedah Pembahasan Tertutup Revisi UU ITE 2.0”, 11 September 2023, pengaturan norma kesusilaan yang diatur di dalam Pasal 27 Ayat (1) dan (3) UU ITE ini tidak jelas dan dimaknai secara luas.

Utamanya dalam kerangka perbuatan “distribusi, transmisi, dan membuat dapat diaksesnya” dokumen elektronik yang bermuatan kesusilaan dan penghinaan/pencemaran nama baik, yang notabene sangat rentan terhadap upaya perlindungan perempuan.

“Dalam KBGO, di mana kasusnya si penyebar (konten intim) bukan korban, tapi orang lain. Harusnya UU ITE memberikan perlindungan pada korban jika integritas tubuhnya diserang. UU ITE juga harusnya melindungi orang yang memiliki konten pribadi karena itu forum privat. Baru masuk pidana itu kalau ke ruang publik disebar atau kemudian diperjualbelikan. Tapi kan secara substansi dan implementasinya (UU ITE) enggak mengakomodasi ini,” kata Erasmus.

Sama dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3) juga menimbulkan kerentanan sendiri bagi korban karena sifatnya yang multitafsir. Meskipun kata Alia, Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Kapolri, dan Jaksa Agung sempat meneken Surat Keputusan Bersama (SKB) Pedoman Kriteria Implementasi UU ITE, salah satunya mengacu pada penegasan bahwa pasal ini bukan sebuah delik pidana jika konten berupa hasil evaluasi atau sebuah kenyataan, tapi implementasinya belum optimal.

“Tantangan di lapangan itu adalah sejauh mana surat keputusan bersama diketahui oleh aparat penegak hukum. Kalau pun diketahui, isi dari surat keputusan bersama ini juga praktiknya di masing-masing daerah berbeda. Dalam konteks ini jadinya sangat bergantung apakah aparat penegak hukumnya itu memahami (atau tidak),” kata Alia.

Karena persoalan itulah, tak jarang barter kasus sering dilakukan. Barter kasus mengacu pada intimidasi pelaku di mana korban dipaksa untuk mencabut laporan kekerasan seksual. Sebagai gantinya, pelaku akan mencabut laporan pencemaran nama baik terhadap korban. Dengan cara ini, posisi korban dan pelaku semakin timpang yang membuat proses penanganan dan pendampingan kasus kekerasan semakin alot dan berpotensi mengalami jalan buntu.

Malangnya, segudang permasalahan yang timbul lewat spill the tea kasus kekerasan seksual di media sosial tidak berakhir di sini. Korban nyatanya juga harus dibayang-bayangi oleh trauma yang ditimbulkan dari penghakiman warganet.

Baca Juga: SKB UU ITE Bawa Kemajuan, Tapi Revisi UU Tetap Diperlukan

Terbelahnya Reaksi Warganet

Kalau kamu berselancar di X, mungkin pernah melihat beberapa kejadian spill the tea kasus kekerasan seksual—baik dilakukan oleh korban, maupun orang lain yang mengetahui kasus tersebut. Saat menanggapi, biasanya respons warganet beragam: Ada yang berpihak pada korban, tapi ada juga yang enggak percaya dan menyalahkan korban.

Yang enggak disadari, repsons terakhir di atas sebenarnya berisiko bagi korban karena memunculkan kekerasan berulang. Enggak hanya di luring, tapi juga daring—disebut KBGO—berupa serangan digital. Berdasarkan identifikasi PurpleCode pada 2015, ada beberapa bentuk KBGO. Di antaranya online stalking, trolling, dan doxing. Kemungkinan munculnya respons ini semakin besar, jika pelaku adalah sosok tersohor, sehingga mempertebal relasi kuasa dalam suatu kasus.

Kedua faktor tersebut, latar belakang pelaku, dan reaksi warganet, berpotensi membuat korban spill the tea kasus kekerasan seksual memiliki kerentanan berlapis. Termasuk secara mental. Seperti korban yang didampingi Eni. Ia ketakutan, menyalahkan diri sendiri, dan memutuskan keluar dari tempat kerja. Ini menunjukkan, ada dampak berlapis dari respons netizen, terhadap kemampuan korban untuk berfungsi sehari-hari.

“Kalau (korban) nggak bisa berfungsi, dia nggak bisa dapat uang. Jadinya (kondisi) finansialnya terganggu,” ungkap Eni.

Padahal, ada korban yang menceritakan peristiwa kekerasan seksualnya di media sosial, karena buntu dalam menyelesaikan kasus. Seperti yang didampingi Eni, berharap viralitas dan dukungan warganet bisa menggerakkan kasus, yang mandek di tangan aparat penegak hukum.

Sementara warganet masih menganggap, pelaku kekerasan seksual harus terbukti bersalah, agar mereka bisa berpihak pada korban. Atau korban hanya ingin panjat sosial, dan menjatuhkan seseorang.

Yang enggak warganet pahami, kasus kekerasan seksual dilatarbelakangi oleh ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban—dari segi budaya, ekonomi, dan sosial—sehingga pihak tertentu mampu mendominasi pihak lain. Di masyarakat patriarki, anggapannya laki-laki lebih berkuasa dibandingkan perempuan dan minoritas gender lain.

Hal itu membuat pelaporan kasus kekerasan seksual berisiko bagi korban, lantaran ada berbagai risiko yang dipertimbangkan. Contohnya mengalami victim blaming, dipinggirkan dari lingkungan sosial, risiko kehilangan pekerjaan dan pendidikan, dan trauma.

Lagipula, kecil kemungkinan jika korban melaporkan kasus kekerasan seksual untuk menyudutkan seseorang, atau mencari popularitas. Dalam wawancara bersama Magdalene pada Februari lalu, Komisioner Komnas Perempuan Alimatul Qibtiyah menyebutkan alasannya, yakni trauma yang dialami korban lebih besar saat menjalani pemeriksaan dibandingkan dengan peristiwanya.

Karena itu, warganet perlu belajar pentingnya berpihak pada korban kekerasan seksual, meski kasus masih diproses dan pelaku belum dinyatakan bersalah. Sebab, saat korban merasa pengalamannya enggak dipercaya, ia akan menyalahkan diri sendiri atas peristiwa yang terjadi. Bahkan, kepercayaan itu dapat memengaruhi proses hukum yang dijalani korban.

Cara Menanggapi dan Strategi Sebelum Spill the Tea Kasus Kekerasan Seksual

Meski spill kasus kekerasan seksual di media sosial berisiko bagi korban, sebenarnya dampak dari cara itu enggak bisa diprediksi. Hal ini disampaikan oleh penulis dan aktivis Kalis Mardiasih.

“Ada kasus yang dampaknya bagus karena terekspos, kayak kasus KDRT yang dialami dr. Qory itu kan inisiatif warganet. Tapi ada juga yang (pandangannya) masih patriarki, jadi menyalahkan korban,” terang Kalis.

Ia menggarisbawahi beberapa faktor, yang melatarbelakangi victim blaming dalam spill kasus kekerasan seksual. Di antaranya adalah spill kasus yang enggak disertakan konteks, relasi kuasa antara pelaku dengan korban, serta kedekatan antara pelaku dengan korban—untuk kekerasan dalam pacaran atau pelecehan seksual di ruang kerja.

Terlepas dari itu, tak dimungkiri budaya spill lekat dengan warganet. Artinya, kita memiliki peran signifikan, dalam merespons kasus kekerasan seksual yang muncul di linimasa media sosial. Menurut Eni, ada hal yang penting bisa dilakukan, untuk mengutamakan kebutuhan korban.

Salah satunya hindari menyebarluaskan kasus dengan menambah eksposur lewat retweet, mengutip, atau membalas twit. Kalau kamu bisa mendampingi dan punya jaringan, konfirmasi apakah korban sudah mendapatkan bantuan. Lalu, ajak untuk memetakan perkara bersama.

Namun, kalau kamu enggak punya dukungan dari jaringan, sebaiknya ingatkan korban bahwa spill the tea berbahaya karena bisa backlash—dari warganet maupun pelaku. Kemudian, arahkan korban ke koalisi yang mendampingi kasus kekerasan seksual, apabila ia belum memiliki bantuan untuk memetakan perkara.

Yang tak kalah penting, baik kamu bisa langsung membantu korban atau memberikan rujukan ke koalisi, hindari menyebarkan data pelaku. Sebab, ini bisa backlash ke korban maupun pendamping.

Kalis sendiri punya beberapa pertimbangan, saat ada warganet yang meminta tolong lewat direct message, untuk meng-spill dan menyebarluaskan kasus kekerasan seksual. Ia melihat kronologi kasus, lokasi kejadian, dan kontak yang bisa dihubungi dengan jelas untuk pendampingan.

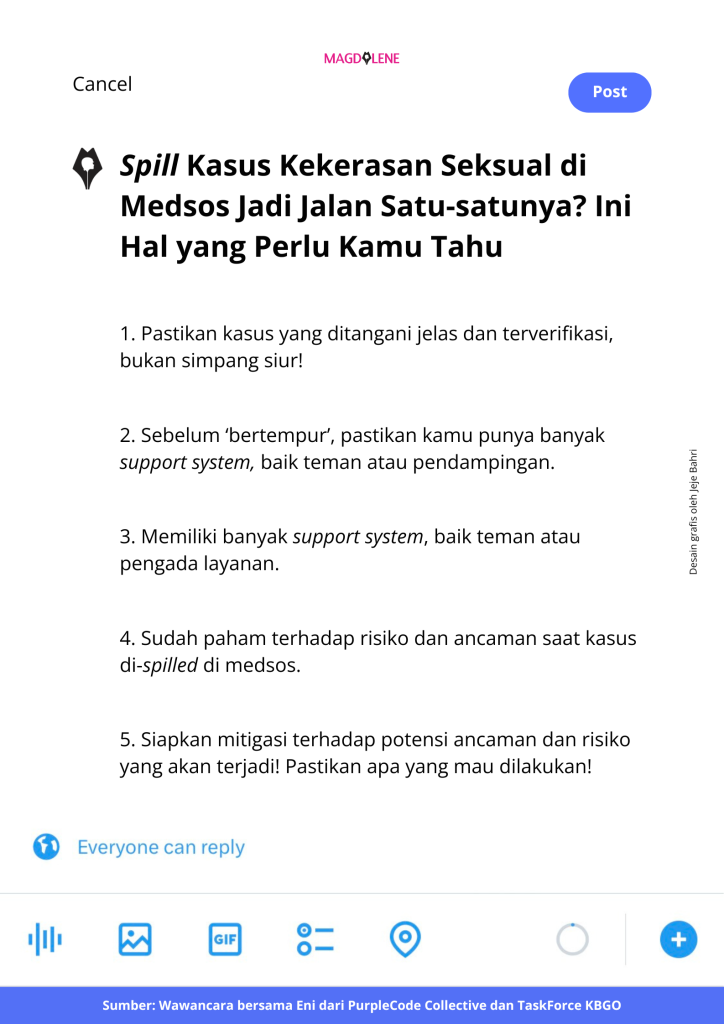

Lain lagi halnya, jika kamu ingin meng-spill langsung kasus kekerasan seksual di media sosial. Eni menyebutkan pentingnya memetakan strategi yang perlu dilakukan. Mulai dari memastikan informasi soal kasus terverifikasi, penyediaan support system—teman atau pengada layanan, mengetahui risiko dan ancaman, hingga mitigasi jika risiko dan ancaman terjadi.

Perlu diingat, selama menemani korban, tugas pendamping adalah mendengarkan cerita dan memetakan kebutuhan. Pendamping bisa mengingatkan korban, supaya enggak buru-buru dalam mengambil langkah. Kalau pun merasa enggak mampu membantu permasalahan ini, tanyakan orang lain yang bisa dipercaya untuk menguraikan perkara, dengan persetujuan korban.

Selain itu, akun media sosial yang digunakan juga perlu direncanakan, untuk menjaga keamanan digital. Begitu pun penyusunan draf konten, yang akan disampaikan ke publik.

“Soalnya kita punya UU ITE. Perlu dipelajari gimana nge-spill (kasus) biar enggak dilaporkan balik (oleh pelaku),” ujar Eni.

Sebenarnya, Pasal 45 ayat (2) dalam revisi UU ITE disebutkan, penyebaran konten tidak dipidana apabila ditujukan untuk membela diri sendiri. Namun, masih ada kerentanan dalam revisi ini. Sebab, dalam menangani kasus, aparat penegak hukum belum tentu memiliki pemahaman dan keterampilan khusus tentang kesetaraan gender.

Karena itu, pasal pencemaran nama baik sebaiknya dicabut, supaya enggak mengkriminalisasi korban kekerasan seksual. Ditambah edukasi sensitivitas gender bagi aparat penegak hukum. Dengan demikian, harapannya korban kekerasan seksual mendapatkan perlindungan hukum, dan enggak rentan dikriminalisasi atas tuduhan pencemaran nama baik.

Ilustrasi oleh: Karina Tungari

Kampanye #Jagaruangonline adalah bagian dari Indonesia Media Development Program (IMDP), yang diimplementasi oleh ABC International Development dan didanai oleh Pemerintah Australia di bawah Strategi Penyiaran Indo-Pasifik.