#MencatatPengalamanTranspuan: Bagaimana Saya Beribadah pada Tuhan (4)

Bahkan dalam hati paling kerontang manusia, ia meyakini Tuhan. Begitu juga denganku. Masalahnya, setelah mendapat banyak pengalaman pahit didiskriminasi, dipersekusi, juga jadi korban kekerasan seksual, aku mulai mempertanyakan kasih sayang Tuhan.

Sedari kecil, aku merasa ingin selalu dekat dengan Tuhan, mensyukuri nikmat kasih sayangnya. Aku rutin salat, termasuk saat Salat Jumat. Akan tetapi aku tak pernah nyaman mengikuti barisan lelaki. Tubuhku bisa banjir keringat, hati cemas tak karuan. Sementara, ketika memakai mukena dan merapatkan barisan bersama jemaah perempuan, aku takkan diterima.

Jika malam Lebaran tiba dan anak-anak ramai-ramai memasang obor, aku dengan khidmat ikut mengumandangkan takbir dan doa-doa baik. Aku cuma mau berdoa, tapi orang-orang dewasa dan anak-anak melihatku tak normal. Seolah aku spesies langka yang tak seharusnya di sana.

Pernah juga pada momen sembahyang di masjid, sandalku hilang satu. Seperti sengaja disembunyikan. Ah, bahkan untuk bertemu Tuhan saja aku merasa tak aman. Belum lagi persekusi verbal yang terus berulang ketika aku memilih mengenakan mukena, alih-alih sarung saat datang ke rumah ibadah.

Baca juga: #MencatatPengalamanTranspuan: Mau Bagaimana pun Keadaannya, Ia Anakku (3)

Perjalanan Menemukan Ketenangan

Pergumulanku dengan Tuhan semakin hari semakin terasa. Aku memutuskan pindah ke Yogyakarta demi mencari ketenangan. Pada 2016, aku menemukan salah satu Pondok Pesantren Transpuan Al-fattah yang dipimpin mendiang Ibu Shinta Ratri.

Aku merasa seperti di rumah karena bagaimana pun caraku beribadah, tak dipersoalkan oleh santri-santri di sana. Jika nyaman pakai sarung, pakailah. Jika mau pakai mukena, maka kenakan saja. Sebab hubungan spiritual dengan Tuhan adalah hubungan paling personal. Enggak seharusnya orang mengatur-atur dan memberi batasan.

Namun ternyata warga sekitar masih memandang cara kami beribadah dengan penuh prasangka. Kami para santri dianggap menambah-nambahi aturan karena mendirikan semacam perkumpulan bertema agama yang melanggar tradisi.

“Sekali lagi kami hanya ingin (nyaman) beribadah kepada Tuhan.”

Itu ucapan Bu Shinta yang saya ingat saat ada kelompok masyarakat yang ingin membubarkan pesantren kami. Padahal saya jadi saksi bahwa pesantren transpuan ini menerapkan inklusi dan pengajaran yang mengutamakan kebebasan berekspresi.

Tentu saja tantangan terbesarnya adalah bagaimana meyakinkan masyarakat, sebagai manusia kami hanya ingin dekat dengan Tuhan. Tak ada maksud melecehkan agama sama sekali. Hanya saja niat kami harus melewati perjalanan yang luar biasa sulitnya.

Aku lalu mulai mempertanyakan Tuhan:

“Kenapa tanspuan tidak bisa leluasa beribadah?”

“Kenapa bahkan ketika sudah meninggal, proses menguburkan kami masih dipersulit?”

“Apakah sebagai transpuan, aku benar-benar dikutuk Tuhan?”

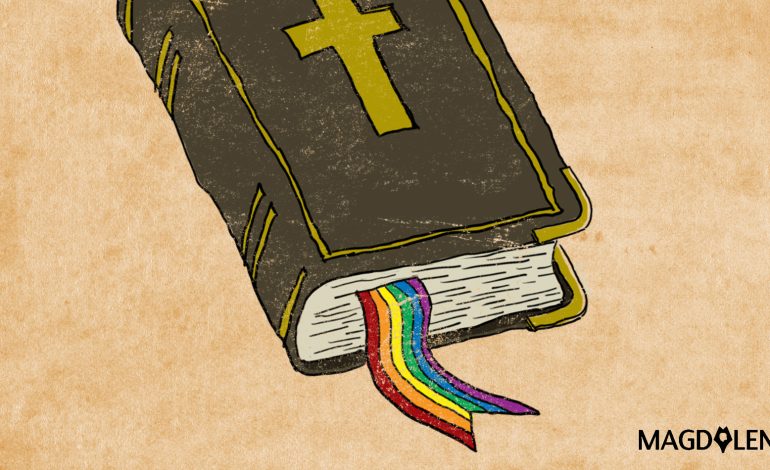

Tiga perenungan kompleks itu membuatku berhari-hari menangis. Aku merasa tak menemukan jawaban. Sampai suatu ketika, ada jalan lain menuju Tuhan yang aku temukan saat aku mendengar sebuah doa dilantunkan di Gereja Pringgolayan, Yogyakarta.

“Salam Maria penuh rahmat Tuhan besertamu. Terpujilah Engkau di antara semua perempuan. Terpujilah buah tubuhmu Yesus Kristus. Doakanlah kami di waktu sekarang dan waktu kami mati.”

Air mataku keluar, membanjir tanpa disadari kala itu. Tak ada kata yang pas untuk menjelaskan bagaimana rasanya saat itu. Aku cuma merasa ada dorongan batin yang membuatku tenang luar biasa. Aku kemudian mengikuti misa pukul lima pagi di gereja. Dalam hatiku bergumam, “Aku telah menemukan kasih sayang Tuhan.”

Baca juga: #MencatatPengalamanTranspuan: Jadi Korban Kekerasan, Dipaksa Bungkam (2)

Tetap Hadapi Hambatan

Perjuanganku beribadah dengan tenang kepada Tuhan nyatanya tak berhenti di sana. Ibu menentang keputusanku mentah-mentah. Pun keluarga besar menghadirkku lebih kejam. Bahkan melebihi hardikan saat mereka mendengarku melela di masa lalu. Buat mereka dosa orang murtad dari agama jauh lebih berat ketimbang dosa menjadi transpuan.

Tak tahan dengan segala penghakiman, aku memilih memisahkan diri dari keluarga. Saat itulah, aku dipulihkan oleh Tuhan Yesus, aku juga kian memahami ajaran Dia soal kasih sayang: “Kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri.”

Aku kembali beraktivitas dengan keyakinan baru. Aku mengikuti dialog lintas iman atas undangan lembaga Dian Interfidei dan Youth peace Maker. Tentu saja ini membangun kepercayaan diriku kembali.

Kemudian jalan keselamatan Yesus juga semakin nyata dalam hidupku. Perlahan tapi pasti, komunikasi dengan Ibu semakin baik. Ia menghubungiku kembali. Meski menyayangkan keputusanku, tapi Ibu tetap mendoakanku. Tentu saja karena hubungan ibu-anak yang tak akan pernah terputus, kata dia.

Baca juga: #MencatatPengalamanTranspuan: Ini Dukungan yang Diperlukan Transpuan Saat Transisi (1)

Aku yakin Tuhan ada dalam hati setiap manusia, bahkan manusia paling berlumur dosa sekali pun. Aku juga percaya Tuhan selalu mendengar doa, bahkan ketika itu dilakukan ditempat paling tersembunyi di muka Bumi.

Tuhan tidak pilih kasih dan mendengar semuanya.

Aku selalu mengingatkan diriku untuk mensyukuri sekecil-kecilnya anugerah yang kudapatkan dan membangun pikiran bahwa Tuhan lebih besar dari segala persoalan kompleks sebagai transpuan.

Jessica Ayudya Lesmana adalah penulis buku Lubang Kelam(in) (2023) yang membicarakan isu politik tubuh. Suka dengan literasi, membaca, dan menulis.

Magdalene meluncurkan series artikel #MencatatPengalamanTranspuan yang ditulis oleh kawan transpuan. Tujuannya untuk mengurai hambatan hingga kisah pemberdayaan mereka.