4 Kegagalan COP29: Seret Pendanaan Iklim hingga Hak Perempuan yang Diabaikan

COP29—konferensi global untuk mengatasi pemanasan Bumi—berakhir pada (22/11). Dengan tema climate finance (pendanaan iklim), tujuan COP29 adalah memberikan hibah pada negara berkembang yang paling terdampak perubahan iklim.

Sayangnya, tujuan tersebut belum tercapai bahkan hingga perhelatan ini berakhir. Karena itulah COP29 dinilai gagal mengakomodasi kebutuhan negara-negara berkembang untuk mengatasi krisis iklim, karena beberapa alasan berikut.

1. Pendanaan Iklim untuk Negara Berkembang Meningkat Tiga Kali Lipat

Setelah ditunda selama 33 jam, negara-negara di COP29 sepakat meningkatkan pendanaan iklim menjadi US$300 miliar—sekitar empat kuadriliun rupiah per tahun sampai 2035. Pendanaan itu rencananya digunakan buat membantu negara-negara berkembang mengatasi dampak perubahan iklim.

Namun, negara-negara berkembang mengecam jumlah itu tidak cukup tapi terpaksa menerimanya. Apalagi, dampak krisis iklim yang mereka hadapi merupakan akibat dari emisi yang dihasilkan negara-negara kaya.

Salah satu negara yang menolak adalah India. Mereka menolak implementasi persetujuan tersebut, karena nominal yang ditawarkan tak sebanding dengan kerusakan yang dihadapi. Misalnya hujan deras yang mengakibatkan banjir bandang dan tanah longsor di sejumlah wilayah India utara, pada 2023 silam. Kejadian ini menyebabkan kerugian materi hingga menelan korban jiwa.

Sementara, negara-negara kaya menyatakan ini adalah keputusan terbaik. Sebagian juga memilih setuju dengan kesepakatan ini, lantaran keputusan di COP30 belum tentu lebih baik dengan keterlibatan Presiden Terpilih AS Donald Trump. Bagi Trump, minyak dan gas adalah kekuatan AS secara global. Kemungkinannya, akan sulit untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari pembakaran bahan bakar fosil.

Secara keseluruhan, kesepakatan ini menunjukkan upaya negara-negara kaya dalam menangani krisis iklim belum optimal. Mereka menganggap sekadar menyalurkan pendanaan cukup untuk memperbaiki Bumi—seolah pendanaan ini adalah bentuk sumbangan, bukan investasi. Pada akhirnya, negara-negara berkembang yang harus mengeluarkan biaya besar, demi beradaptasi dengan dampak perubahan iklim.

Baca Juga: Prinsip ‘Polluter Pays’: Menuntut Keadilan atas Polusi dan Krisis Iklim

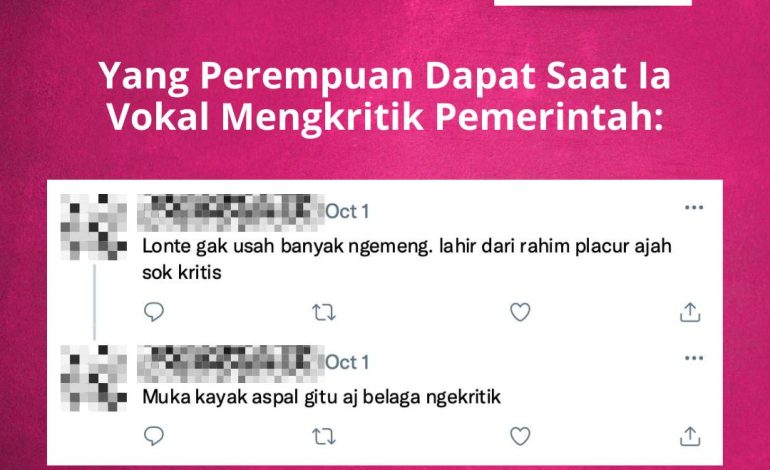

2. Beberapa Negara Menghalangi Kesepakatan terkait Hak-hak Perempuan

Negara-negara yang terlibat di COP29 ingin memberikan pendanaan, dan lebih melibatkan pengalaman perempuan yang terdampak krisis iklim. Salah satunya memperbarui Program Kerja Lima tentang Gender (LWPG). Ini merupakan rencana aksi yang dibentuk oleh Konvensi Rangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada 2014, untuk mencapai kebijakan iklim yang responsif gender.

Namun, Vatikan, Arab Saudi, Rusia, Iran, dan Mesir justru menghalangi kesepakatan tersebut. Mereka mempermasalahkan penggunaan kata “gender” bukan hanya merujuk pada perempuan, melainkan mencakup dukungan pada transpuan dan lesbian.

Menurut negosiator yang diwawancara BBC Indonesia, intervensi kelima negara tersebut adalah bagian backlash yang lebih luas terhadap pemenuhan hak-hak perempuan dan queer. Sebab, di Iran dan Arab Saudi misalnya, memiliki hukum yang menghukum mati homoseksual.

Masalahnya, perempuan—serta kelompok minoritas gender dan seksual lainnya—membutuhkan bantuan ekonomi dan penanganan krisis iklim karena mereka yang paling terdampak. Bahkan dalam laporan UN Women tahun ini disebutkan, 236 juta perempuan akan mengalami ancaman ketahanan pangan pada 2050.

Sayangnya, negara-negara tersebut belum melihat urgensi ini dan fokus pada ekspresi seksual—meski pada hari pertama COP29, Uni Eropa bersama Chile, Meksiko, Tanzania, dan Kolombia menegaskan, komitmen untuk mendorong kesetaraan gender dalam aksi iklim. Dampaknya justru semakin mempersulit negosiasi, untuk memenuhi hak-hak perempuan dan kesetaraan gender.

Baca Juga: Berita Krisis Iklim Perlu Hindari Unsur Kiamat

3. Minimnya Pembicara Perempuan

Dari 77 kepala negara perempuan, hanya delapan yang tampil di pembukaan COP29, (11/11) lalu. Ini tidak seimbang dengan jumlah delegasi di UNFCCC yang terus meningkat, tetapi representasi perempuan cenderung stagnan—bahkan menurun. Seperti di COP28 tahun lalu, hanya ada 13 kepala negara perempuan dari 133 jumlah kepala negara keseluruhan.

Menurut CARE Climate Change—organisasi kemanusiaan yang bekerja untuk mencapai keadilan sosial, angka itu relatif tidak berubah selama satu dekade terakhir. Hal ini berdampak pada pengambilan keputusan dan negosiasi iklim yang berkaitan dengan kesetaraan gender.

Sebenarnya, keterlibatan perempuan bukan sekadar soal representasi, melainkan menyuarakan, perempuan dan kelompok marginal yang paling terdampak dengan perubahan iklim. Sebab, mereka sangat bergantung pada sumber daya sebagai mata pencarian, maupun kelangsungan hidup. Contohnya ketahanan pangan, ketersediaan air, dan pengasuhan anak.

Kondisi yang tak cukup disuarakan itu mempertebal kerentanan mereka dalam menghadapi krisis iklim. Ini dikarenakan akses informasi yang tidak merata, dan tak ada sarana untuk pengambilan keputusan.

Karenanya, peran negosiator perempuan dalam forum besar seperti COP29 berarti, untuk menyampaikan kondisi kelompok marginal sekaligus menyampaikan solusi. Mereka bisa mendorong LWPG, agar penanganan krisis iklim lebih berpusat pada kelompok rentan.

Baca Juga: Muslimah yang Menolak Menyerah di Tengah Krisis Iklim

4. Gagal Mengatasi Produksi Bahan Bakar Fosil

Berdasarkan Perjanjian Paris—kesepakatan global pada 2015 untuk menghadapi perubahan iklim—negara-negara harus berkomitmen mengurangi gas yang menyebabkan efek rumah kaca, paling lambat pada 2025. Salah satu bentuknya, pada COP28 di Dubai, negara-negara sepakat melakukan transisi energi dari bahan bakar fosil.

Namun di COP29 tahun ini, negara-negara justru tidak menindaklanjuti kesepakatan itu. Salah satunya Arab Saudi, yang tak ingin menghentikan sektor tertentu—termasuk bahan bakar fosil. Ini disebabkan oleh beberapa negara kaya dan berkembang yang bergantung pada bahan bakar fosil sebagai sumber ekonomi mereka. Bahkan pendapatan utama Azerbaijan—lokasi COP29 berlangsung—juga dari bahan bakar fosil.

Alhasil, pembahasan soal bahan bakar fosil akan kembali dibicarakan pada COP30, yang dilaksanakan di Brazil pada 2025. Ini menunjukkan sejumlah negara tetap mengutamakan kepentingannya, sehingga enggan berkomitmen dan bertindak tegas dalam aksi iklim.