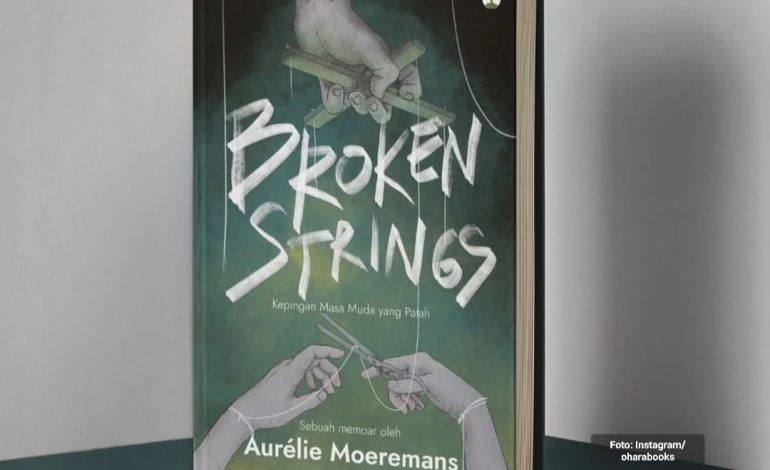

‘Broken Strings’: Membaca Kekerasan Lewat Tubuh, Bahasa, dan Waktu

Pada 2025, aktris dan penyanyi Indonesia Aurelie Moeremans mengejutkan publik dengan merilis Broken Strings, sebuah memoar reflektif yang menyentuh dan mengejutkan banyak pihak. Untuk pertama kalinya, ia menuliskan pengalaman kekerasan yang dialaminya di usia remaja, baik dalam lingkungan keluarga maupun relasi personal, dalam bentuk narasi utuh. Setelah lebih dari satu dekade diam, Aurelie menuliskan kisahnya bukan sebagai pengakuan yang sensasional, melainkan sebagai proses memahami luka secara perlahan.

Namun Broken Strings bukan hanya kisah tentang kekerasan, tapi juga tentang bagaimana pengetahuan atas kekerasan itu dibentuk, dimaknai, dan akhirnya dipahami. Pengalaman yang semula membingungkan dan tidak bisa dijelaskan perlahan menemukan bahasa dan bentuknya. Pembaca diajak masuk ke dalam ruang batin Aurelie, tempat tubuh lebih dulu bereaksi sebelum pikiran sempat memproses apa yang sebenarnya terjadi.

Baca juga: UU TPKS dan Kekerasan yang Dianggap Risiko Politik

Dalam konteks ini, pendekatan Women’s Ways of Knowing dari Profesor Mary Belenky dan koleganya sangat membantu untuk memahami alur naratif Broken Strings. Belenky memetakan bagaimana perempuan, terutama mereka yang hidup dalam relasi kuasa yang timpang, mengalami evolusi dalam cara mengetahui. Mulai dari diam, patuh, percaya pada intuisi, mulai menganalisis, hingga akhirnya mampu menyatukan berbagai pengalaman menjadi pengetahuan utuh.

Fase pertama dalam buku ini ditandai dengan ketidakmampuan Aurelie kecil untuk menamai apa yang ia alami. Ia berada di ruangan yang katanya dirancang untuk “melindungi anak”, dengan dinding yang dihiasi poster hak anak dan sertifikat lembaga. Ia tidak dipersilakan menceritakan, namun diminta mengucapkan skrip yang telah disiapkan:

“Orang tuaku memanfaatkan aku.”

“Aku tidak aman di rumah.”

“Mereka mengeksploitasiku.”

Namun kata “mengeksploitasi” terdengar asing di lidahnya. Terlalu besar, terlalu legalistik. Kata-kata itu terlalu asing. Tapi ia tetap melafalkannya, karena begitulah cara sistem bekerja: pengalaman tubuh tak diberi ruang untuk menjadi pengetahuan. Inilah yang oleh Belenky disebut sebagai silence—saat perempuan tahu, tapi tak punya bahasa untuk mengatakannya. Tubuh tahu, tapi dunia belum siap mendengar. Dalam kondisi ini, tubuh hanya bisa bertahan, bukan berbicara.

Seiring waktu, strategi bertahan hidup berubah menjadi strategi memahami dunia. Aurelie mulai belajar bahwa bertahan berarti berbicara dengan nada dan pilihan kata yang disukai orang dewasa: tenang, “dewasa”, tidak emosional.

Kontrol di sekelilingnya hadir bukan dalam bentuk kekerasan fisik, tetapi dalam bentuk narasi yang harus tertib. Emosi dianggap berlebihan, konflik harus disusun rapi, dan kebenaran yang aman adalah kebenaran yang sudah disetujui.

Di sinilah Broken Strings menggambarkan fase received knowledge: saat pengetahuan tentang diri dibentuk dari luar—dari pasangan, orang tua, agama, dan norma masyarakat. Aurelie belajar bahwa lebih aman untuk berkata rapi daripada jujur, dan bahwa menjadi “perempuan baik” berarti tidak merepotkan.

Baca juga: Menemani Teman Hamil di Usia 13: Ketika Kepedulian Bisa Dipidana

Tubuh mulai bicara, meski belum rapi

Perubahan dalam Broken Strings tidak datang sebagai ledakan. Ia hadir sebagai reaksi tubuh yang pelan tapi pasti. Salah satunya muncul saat Aurelie menonton berita tentang laki-laki pelaku kekerasan. Pria di sebelahnya ikut mencibir pelaku itu. Dalam detik itu, tubuhnya bereaksi cepat: rasa muak muncul, kemarahan yang selama ini disimpan menggelegak.

Kalimat “apa bedanya kamu dan dia?” terlontar begitu saja.

Itu bukan kalimat yang dirancang untuk debat atau pembuktian. Itu suara dari tubuh. Fase ini adalah subjective knowledge, ketika perempuan mulai mempercayai insting dan perasaannya, meski ia belum punya kerangka analitis untuk menjelaskannya. Dunia belum berubah, tapi cara mendengar diri sendiri mulai bergeser.

Setelah titik balik itu, jarak emosional mulai terbentuk. Aurelie tidak langsung keluar dari relasi abusif dan ia tidak langsung sembuah. Tapi ia mulai mengamati pola kekerasan: ancaman disusul permintaan maaf, janji berubah yang tak pernah ditepati, penggunaan cinta dan agama untuk membungkam.

Inilah fase procedural knowledge, ketika pengalaman tak lagi dipandang sebagai peristiwa tunggal, melainkan sebagai pola. Ia mulai menyusun, membandingkan, dan menganalisis. Yang dulu membingungkan kini menjadi struktur. Dan struktur itu bukan sekadar tentang pelaku dan korban, tapi juga tentang bagaimana masyarakat, agama, dan institusi ikut berperan mempertahankan relasi timpang.

Baca juga: Pendamping KBGO Bekerja di Ruang Bising tapi Nyaris Tanpa Dukungan

Ketika semua potongan akhirnya bisa disatukan

Butuh tiga belas tahun sampai akhirnya Aurelie menulis Broken Strings. Sebuah periode waktu yang, sayangnya, kerap dicurigai. “Kenapa baru sekarang?” Tapi seperti yang ditunjukkan Belenky, fase constructed knowledge, atau kemampuan menyatukan tubuh, pengalaman, bahasa, dan refleksi, hanya bisa terjadi ketika kondisi memungkinkan.

Dulu, Aurelie tidak punya bahasa. Bahkan hukum pun belum berpihak. Indonesia belum memiliki Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) ketika kekerasan itu terjadi. Korban dituntut membawa bukti yang tidak masuk akal: rekaman, saksi visual, atau bekas luka fisik. Dalam kondisi ini, diam dan bertahan bukan pilihan lemah, tapi satu-satunya yang rasional.

Broken Strings akhirnya menjadi tempat di mana seluruh lapisan pengalaman itu bisa hidup berdampingan. Bukan untuk meminta validasi, tapi untuk menyatakan kebenaran dari sudut pandang penyintas. “Ini kisahku, traumaku, tapi juga kesembuhanku,” tulis Aurelie. Bukan sebagai pernyataan menang, tapi sebagai pengakuan bahwa memahami luka sering kali datang belakangan.

Pertanyaan yang sering dilontarkan pada penyintas—kenapa tidak pergi? kenapa baru sekarang?—berangkat dari asumsi keliru, bahwa anak dan remaja bisa berpikir dengan struktur orang dewasa.

Padahal, secara neurologis, bagian otak yang mengatur penilaian risiko dan pengambilan keputusan belum matang sepenuhnya di usia remaja. Dalam situasi kekerasan, tubuh memilih strategi paling aman: membeku, patuh, atau menyenangkan pelaku. Ini bukan tanda kelemahan, tapi bagian dari mekanisme bertahan hidup.

Seiring bertambah usia dan akses terhadap bahasa, narasi itu mulai bergeser. Ketidaknyamanan berubah menjadi pola. Yang dulu tampak seperti kebingungan personal, kini terbaca sebagai relasi kuasa. Inilah evolusi pengetahuan: dari bertahan hidup ke memahami, dari silence ke constructed knowledge.

Broken Strings adalah buku yang menolak dipahami secara linier. Ia menunjukkan bahwa pengetahuan perempuan tidak selalu hadir dalam bentuk yang cepat, rapi, dan legal-formal. Sering kali ia muncul pelan, penuh luka, dan melalui banyak putaran ulang.

Belenky menulis bahwa kesadaran perempuan sering datang bukan saat peristiwa terjadi, melainkan saat tubuh cukup aman, bahasa tersedia, dan dunia mulai mendengar. Maka ketika buku ini akhirnya muncul, ia bukan tentang “akhir cerita”, tapi tentang keberanian untuk menyusun cerita dengan cara yang selama ini tidak mungkin dilakukan.

Jika kamu ingin tahu bagaimana perempuan menyusun makna dari luka, bagaimana tubuh menjadi saksi bisu yang akhirnya bersuara, dan bagaimana sistem sosial membentuk cara kita memahami diri, Broken Strings layak untuk dibaca. Secara perlahan, kadang menyakitkan, tapi sangat penting.

Anindwitya Rizqi Monica adalah salah satu pendiri, konsultan, dan pembicara di bidang kesetaraan gender dan pariwisata. Ia merupakan pendiri visioner Women in Tourism Indonesia (WTID) dan pemilik JogJamu Indonesia. Ia meraih gelar Sarjana Pariwisata dan Magister Psikologi.