Mango Meter Bantu Penonton Kritik Film dengan Perspektif Feminis

Pernah menonton film yang karakter utama perempuannya membuat kamu geram karena tidak berdaya sama sekali? Bagaimana dengan film-film komedi percintaan yang meromantisasi perilaku toksik seperti stalking?

Sekarang ada cara untuk melampiaskan kekesalan kamu dengan mengulas film tersebut di Mango Meter, sebuah aplikasi ponsel ulasan film berperspektif feminis pertama di dunia. Aplikasi ini diluncurkan pada 16 Februari oleh Magdalene bekerja sama dengan yayasan politik Jerman Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) untuk wilayah Asia, di GoetheHaus di Jakarta.

Mango Meter diciptakan untuk meningkatkan kesadaran dan sensitivitas publik terhadap representasi perempuan maupun minoritas gender dalam film sehingga dapat menghentikan penyebaran nilai dan pesan yang buruk dalam film. Aplikasi ini ditujukan untuk memperlihatkan betapa mengakarnya representasi perempuan yang tradisional dan negatif, dan bagaimana ketiadaan kritik dan masukan telah melanggengkan dan menguatkan nilai-nilai tersebut.

Film adalah medium yang paling efektif untuk menyebarkan norma dan nilai dalam masyarakat. Sayangnya, masih banyak film yang melanggengkan stereotip gender dan ras, menjadikan perempuan objek seksual, dan menormalisasi kekerasan berbasis gender.

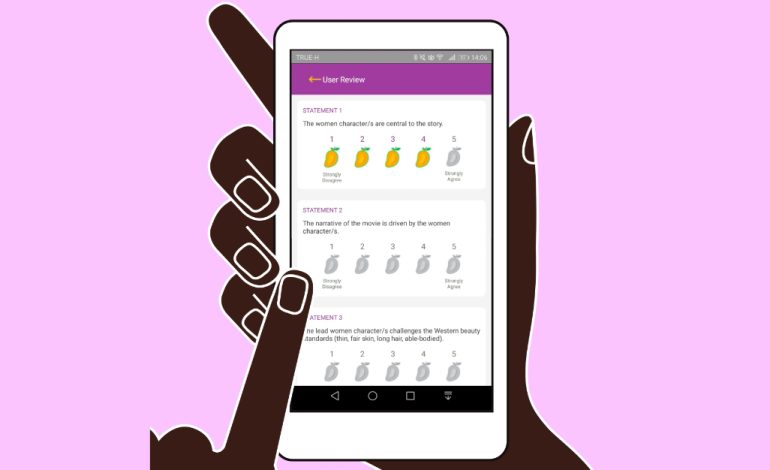

Aplikasi ini memungkinan penggunanya untuk menilai kualitas film dengan cara memilih peringkat 1-5 dalam 11 pernyataan. Jika keseluruhan peringkat menunjukkan hasil one mango, maka sebuah film dianggap mengandung nilai-nilai misoginis. Sebaliknya jika hasilnya adalah five mangoes, maka film tersebut dikategorikan sebagai film feminis.

Mango Meter diciptakan oleh enam perempuan yang memiliki latar belakang beragam. Mereka adalah Chen Yi-Chien (profesor Kajian Gender di Universitas Shih-Hsin, Taiwan), Devi Asmarani (Pemimpin Redaksi Magdalene), Medhavinee Namjoshi (aktivis gender dan HAM dari India), Meggan Evangelista (aktivis dari Filipina), Sahar Gul (peneliti dan konsultan di bidang gender dan pembangunan di Pakistan), dan Sharmee Hossain (peneliti, musisi dan pengajar di Universitas North South, Bangladesh). Inisiatif ini difasilitasi FES Kantor Wilayah Kerja Sama di Asia, sebagai bagian dari program Asian Political Feminism.

“Pada saat itu kami difasilitasi untuk membuat inisiatif lintas negara di kawasan ini (Asia) yang mendukung kesetaraan gender dalam berbagai aspek. Saya menjadi bagian dari sebuah kelompok kerja yang memilih untuk menyasar media. Setelah beberapa kali bertemu, kami memilih berfokus pada film,” kata Devi Asmarani pada acara peluncuran aplikasi tersebut.

Ia menambahkan, meskipun aplikasi ini diciptakan oleh para perempuan Asia, tetapi para penggagas menekankan bahwa para penonton dapat menggunakannya untuk menilai film apa pun, termasuk film-film Hollywood.

Pembuatan aplikasi ini mempertimbangkan keberagaman realitas budaya di Asia yang direpresentasikan melalui film. Dengan menggunakan lensa feminis interseksional, Mango Meter berupaya mewadahi aspirasi dan suara perempuan maupun kelompok marginal, khususnya di Asia, agar didengarkan dan dipertimbangkan oleh para pembuat film di dunia.

Penggambaran perempuan di film

Representasi perempuan dalam film secara global memang masih mengkhawatirkan. Dua tahun lalu, New York Film Academy (NYFA) mengeluarkan pembaruan hasil penelitiannya terhadap 900 film teratas sepanjang 2007-2016 untuk melihat representasi perempuan di dalam film. Hasilnya menunjukkan antara lain bahwa hanya 30,5 persen karakter perempuan yang memiliki dialog (speaking characters). Rasio aktor pun masih didominasi laki-laki, yaitu 2,3 berbanding 1. Selain itu, 25,9 persen karakter perempuan mengenakan pakaian terbuka, dan hanya 5,7% laki-laki yang mengenakan jenis pakaian serupa.

Kondisi ini berbahaya karena memperkuat norma-norma misoginis seperti perempuan hanya sebagai objek seksual dan bahwa kehidupan perempuan hanya penting jika dikaitkan dengan laki-laki.

Dalam diskusi panel “Menuju Industri Perfilman yang Melek Gender” sebelum peluncuran Mango Meter, kritikus film Lisa Bona Rahman mengatakan, karakter perempuan di film-film Indonesia cukup banyak tetapi kurang beragam.

“Banyak karakter perempuan yang digambarkan lemah, tak bisa mengambil keputusan, lebih banyak menjadi korban dan tak bisa membela diri,” katanya.

Namun, ada periode-periode di mana karakter perempuan digambarkan secara lebih beragam, misalnya, pada tahun 1950-an dan pertengahan 2000-an.

“Boleh dibilang bahwa tahun 1950-an adalah kulminasi revolusi kebudayaan. Sentimen kebangsaan, anti kolonialisme, dan kesadaran mengenai ketimpangan kelas bergerak bersama-sama. Kesadaran ini ditularkan melalui pendidikan dan media, termasuk film,” ujarnya.

“Pada Tahun 1950-an banyak film yang lebih maju seperti Tiga Dara, di mana perempuan tokoh utama di film ini memiliki agensi untuk mencari jodoh sendiri.”

Sementara itu, kondisi sosial politik yang lebih progresif pasca Orde Baru pada periode pertengahan 2000-an dinilai oleh Lisa sebagai angin segar bagi terciptanya karakter perempuan yang lebih beragam.

Aktris Ardina Rasti mengakui adanya keberagaman karakter perempuan dalam film yang diluncurkan pada pertengahan tahun 2000-an.

“Setelah film Virgin, menjamur karakter-karakter perempuan yang pemberontak. Kemudian trennya lebih kepada film horor seksual,” ujarnya.

Sekarang ini, menurut Lisabona, telah terjadi kemunduran.

“Sialnya sekarang ini, masyarakat dan perangkat hukum makin konservatif dan pembuat film lebih ‘main aman’. Dalam berkarya, risiko masuk penjara juga lebih besar ketimbang tahun 2005. Dulu, belum ada Undang-Undang Pornografi dan UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik),” tambahnya.

Ketimpangan gender di Industri Film

Ketimpangan gender tidak hanya terlihat di dalam karakter-karakter film, namun juga terkait pelaku dan produksi film, menurut sutradara Mouly Surya.

“Media selalu membanding-bandingkan saya dengan sutradara laki-laki. Pengalaman lain, misalnya, di production house (PH) lainnya, enggak ada satu pun kru perempuan. Selain itu banyak orang di industri film yang tak bisa melihat perempuan di kursi pemimpin,” ujar sutradara terbaik Festival Film Indonesia (FFI) 2018 lewat film Marlina si Pembunuh dalam Empat Babak.

Berdasarkan pengalamannya, proses perekrutan sebagai sutradara pun tak lepas dari bias gender.

“Saat interview, saya ditanya bagaimana saya membagi waktu antara saya dan anak saya,” ujarnya.

Menurut para pembicara, penonton sangat bisa mengambil peran dalam menodorong film dan industri film yang lebih ramah perempuan dan minoritas gender.

“Para penonton sering tidak menyadari bahwa mereka punya power. Perangkat seperti Mango Meter ini adalah salah satu cara untuk mengartikulasi power itu. Perangkat ini menunjukkan bahwa kita bukanlah penonton yang tinggal mangap terus dicekokin. Kita dapat berpendapat dan menuntut karya-karya yang menurut kita baik,” kata Lisabona.

Ardina Rasti berpendapat bahwa media sosial adalah sarana yang kuat untuk tempat penonton film bersuara.

“Media sosial sangat mudah diakses oleh siapa pun. Kita tidak boleh membatasi diri kita dengan berpikir ‘ah, saya hanya penonton’. Aku sendiri sekarang lebih banyak melihat review (film) di Instagram dan buatku, itu menyenangkan,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa aktris juga dapat berperan dalam memperbaiki industri film, dengan selektif memilih peran dan berani menolak peran yang merendahkan perempuan dan hanya menjadikan perempuan sebagai objek seksual.

Dari sisi pembuat film, Mouly mengatakan bahwa banyak dari mereka yang merasa tak berdaya untuk mengubah industri film. Namun, menurutnya, hal ini seharusnya tak menjadi alasan.

“Misalnya, untuk film yang diadaptasi dari buku, pembuat film sering mengatakan bahwa mereka tak dapat mengubah alur cerita. Namun pembuat film sering kali lupa bahwa mereka selalu memiliki pilihan untuk menolak melakukan hal yang tak disukai,” ujarnya.

Baca bagaimana hanya 11 persen perempuan menjadi narasumber di media.