Habis UU TNI Terbitlah RUU Polri: Ini 4 Bahayanya Jika Disahkan

Setelah revisi Undang-Undang TNI disahkan, publik kembali dikejutkan dengan wacana pembahasan Rancangan Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia (RUU Polri). Sejak 28 Mei 2024, RUU Polri diajukan sebagai inisiatif DPR RI. Langkah ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan untuk memperbarui regulasi kepolisian yang sudah dianggap enggak relevan dengan dinamika sosial-politik kini. Meski tujuannya untuk mereformasi sistem keamanan, proses legislasi ini langsung memicu kontroversi publik.

Berbagai organisasi masyarakat sipil lantas menyuarakan protes terhadap RUU ini. Dikutip dari Kompas.com, organisasi seperti Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian, dan sejumlah advokat hak asasi manusia (HAM) mengkritik RUU Polri. Sebab, itu dianggap memperluas kewenangan Polri tanpa disertai mekanisme pengawasan yang memadai. Tanpa pengawasan cukup, RUU Polri berpotensi mengorbankan hak-hak sipil dan kebebasan berpendapat, serta membahayakan reformasi di tubuh Korps Bhayangkara itu sendiri.

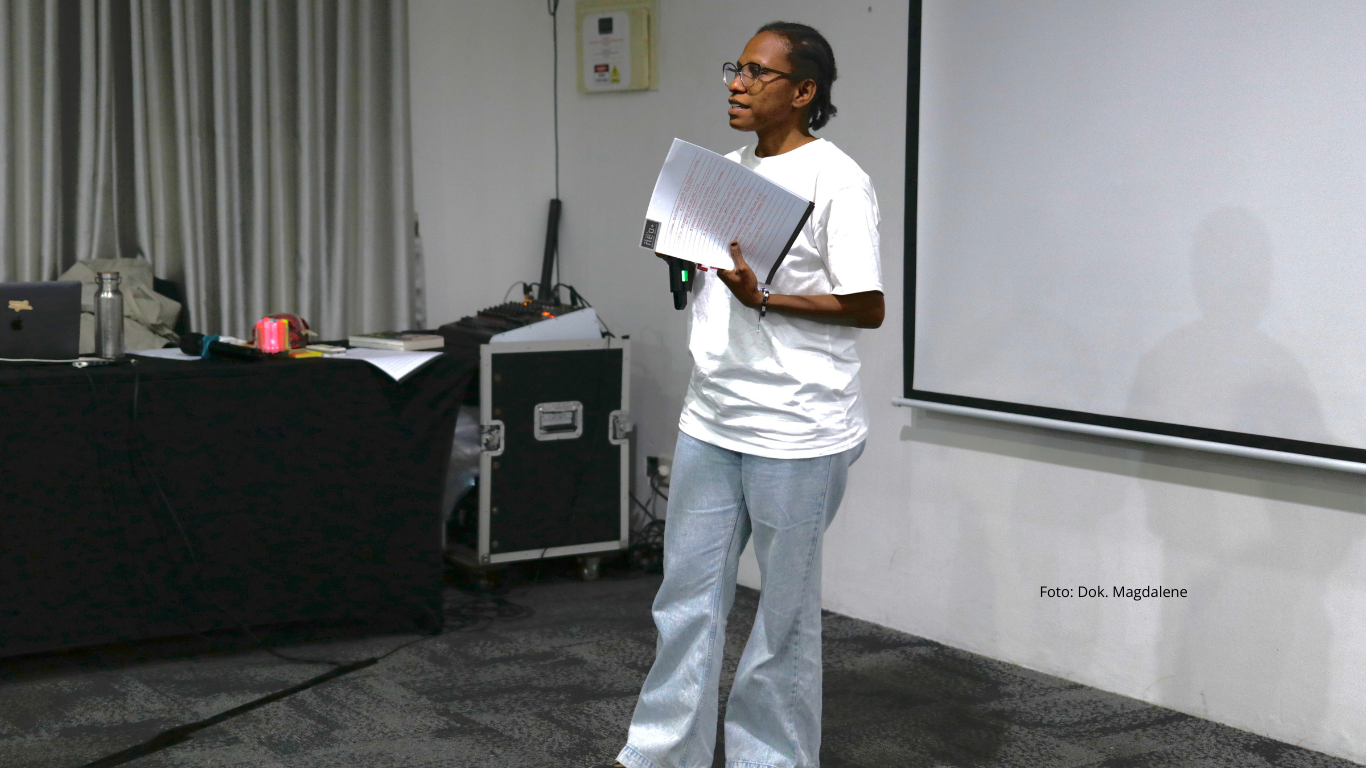

Hal serupa juga disampaikan Maidina Rahmawati, Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform. Dalam wawancaranya dengan Magdalene, Maidina mengungkapkan, RUU Polri mengandung banyak pasal yang bersifat umum tanpa batasan ketentuan perundang-undangan yang jelas. Ia khawatir pasal-pasal tersebut akan memberikan ruang bagi kepolisian untuk menentukan kewenangan sendiri.

“Bahkan sebelum RUU Polri, sering banget polisi punya aturan internal yang melampaui undang-undang, yang benar-benar mendefinisikan banyak kewenangan dia (polri) tanpa tahu padanan undang-undangnya apa. Ini yang berbahaya,” ungkap Maidina.

Beberapa pasal dalam RUU Polri pun disorot Maidina karena dampaknya yang langsung menyentuh hak-hak sipil masyarakat. Magdalene merangkum lima dampak yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat dari pasal-pasal bermasalah tersebut:

Baca Juga: Dari Pelanggar HAM, Agamis, hingga ‘Gemoy’: Cara Prabowo Poles Citra demi Kuasa

Penyadapan Tanpa Batasan

Pasal 14 ayat (1) huruf o dalam RUU Polri memberikan kewenangan kepada kepolisian untuk melakukan penyadapan, yang rentan disalahgunakan. Dalam pasal ini, disebutkan penyadapan dapat dilakukan sesuai dengan UU yang mengatur tentangnya. Namun, seperti yang disampaikan Maidina, meski ada lebih dari 18 peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur penyadapan, hingga kini Indonesia belum memiliki satu peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur penyadapan secara jelas dan terperinci.

Ketidaktunggalan pengaturan ini bisa membuka ruang interpretasi yang luas di kalangan aparat penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan KPK. Inkonsistensi dalam penerapan aturan ini bisa berdampak pada pelanggaran terhadap asas kepastian hukum dan persamaan di depan hukum (equality before the law).

Lebih jauh lagi, berbeda dengan Undang-Undang KPK yang mengharuskan penyadapan dilakukan hanya setelah mendapatkan izin dari Dewan Pengawas KPK, RUU Polri tidak mengatur hal yang sama. Dalam RUU Polri, anggota kepolisian dapat melakukan penyadapan tanpa perlu izin terlebih dahulu—celah yang bisa digunakan untuk menyasar masyarakat sipil yang dianggap sebagai ancaman.

“Padahal kita harus ngerjain dulu nih si undang-undang penyadapan, batasannya kayak gimana itu harus diperjelas dulu. Kalau kayak gini, mereka lagi-lagi bisa membuat aturan internalnya sendiri yang bisa membahayakan hak-hak sipil,” tutur Maidina.

Mempersempit Gerak Masyarakat di Ruang Digital

Pasal lain yang mengundang kontroversi adalah Pasal 16 ayat (1) huruf q RUU Polri, yang memberikan kewenangan kepada polisi untuk melakukan penindakan, pemblokiran, atau pemutusan, serta perlambatan akses ruang siber demi tujuan keamanan dalam negeri. Indonesia sudah memiliki rekam jejak kasus pemblokiran atau pemutusan akses internet yang sering digunakan untuk meredam protes dan aksi dari masyarakat sipil. Salah satunya terjadi di Papua pada 2019, setelah kerusuhan yang dipicu oleh aksi unjuk rasa yang mengkritik diskriminasi dan rasisme terhadap masyarakat Papua.

Maidina menilai dengan ketentuan macam ini, ruang gerak masyarakat untuk berpendapat, khususnya dalam isu-isu kritis atas pemerintah, bakal kian terbatas. Kriminalisasi terhadap masyarakat sipil berpotensi meningkat, dan pengawasan berlebihan terhadap ruang siber bisa melanggar hak atas privasi serta memperoleh informasi.

Peraturan semacam ini, menurut Maidina, berpotensi memperburuk kondisi demokrasi di Indonesia. Ia mencontohkan, misalnya, aksi penolakan terhadap UU TNI di berbagai wilayah saat ini, di mana koordinasi masyarakat dan penyebaran informasi tentang aksi tersebut bisa dengan mudah dihentikan melalui pemblokiran atau pemutusan akses internet. Ini akan menyulitkan pertanggungjawaban pemerintah terkait kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat.

“Setiap orang yang nge-tweet terus bisa dipantau. Bisa dihampiri, diajak klarifikasi karena mereka jadi bisa memantau aktivitas kita di ruang digital yang sekiranya bertentangan dengan polisi, bertentangan dengan kebijakan pemerintah,” jelasnya.

Baca juga: Setelah Kemenangan Prabowo, Apa yang Bisa Kita Lakukan?

Lagi-Lagi Potensi Lemahkan KPK

Menurut Pasal 14 Ayat 1 (g), polisi akan diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pembinaan teknis terhadap penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) serta penyidik lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Hal ini berpotensi menjadikan Polri sebagai superbody investigator, istilah yang menggambarkan pemberian kekuasaan investigasi yang berlebihan kepada institusi kepolisian.

Mengutip dari dokumen paparan Muhammad Isnur, Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), dalam tahap rekrutmen, kepolisian akan memiliki kewenangan memberikan rekomendasi pengangkatan untuk penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dan/atau penyidik lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang, sebelum mereka diangkat oleh Menteri Hukum dan HAM, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf n Revisi UU Kepolisian. Ini berpotensi melemahkan independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penanganan kasus, karena penyidiknya harus mendapatkan rekomendasi pengangkatan dari Kepolisian terlebih dahulu.

Selain itu, pada tahap pelaksanaan tugas, ada kekhawatiran bahwa seluruh proses penyelidikan dan penyidikan akan terikat oleh petunjuk dari Kepolisian. Hal ini bisa mengintervensi penyelidikan yang dilakukan oleh KPK, serta penyidikan terkait kejahatan lingkungan hidup yang membutuhkan petunjuk langsung dari Kepolisian.

Perluasan kewenangan penyidikan ini menimbulkan masalah besar. Polri berpotensi menjadi lembaga penegakan hukum tertinggi di atas lembaga lain dalam hal penyidikan. Ini akan mengancam independensi KPK dan kementerian lain yang sebelumnya tidak membutuhkan rekomendasi Kepolisian untuk meneruskan perkara ke Kejaksaan, yang kemudian dibawa ke pengadilan.

Tutup Akses Pihak Asing Memantau Kondisi Internal Indonesia

Dalam dokumen yang sama, Isnur juga menyoroti pasal yang berpotensi memutus akses pihak luar untuk memperoleh informasi mengenai kondisi internal demokrasi dan HAM di Indonesia. Dalam Pasal 16A huruf d, disebutkan bahwa Polri berhak melakukan deteksi dini dan peringatan dini untuk mencegah, menangkal, dan menanggulangi ancaman, termasuk keberadaan dan kegiatan orang asing yang dapat mengancam kepentingan nasional.

Ketentuan ini dianggap sebagai upaya untuk mengontrol narasi dan melindungi rahasia negara dengan dalih menjaga stabilitas dan keamanan nasional. Namun, kebijakan ini menuai kritik dari Isnur karena menghambat transparansi dan partisipasi internasional dalam memantau kondisi serta kebijakan negara.

“Pasal ini bisa menjadi ancaman bagi orang-orang asing yang menulis tentang kondisi HAM, demokrasi, situasi lingkungan hidup, dan berbagai bentuk penindasan di Indonesia. Termasuk jurnalis, aktivis, donor/donatur, dan orang asing yang bersolidaritas ke Indonesia,” tulisnya.

Di Papua, misalnya, akses jurnalis untuk memasuki wilayah sering kali dibatasi oleh aparat keamanan yang menerapkan kebijakan ketat. Pembatasan ini mencakup pengecekan izin yang berbelit dan kontrol ketat terhadap peralatan dokumentasi, yang menyulitkan banyak jurnalis, baik lokal maupun internasional, untuk melakukan peliputan secara menyeluruh.

Dampaknya signifikan bagi demokrasi Indonesia dan transparansi penegakan hukum. Dengan terbatasnya akses jurnalis, publik tidak mendapatkan gambaran objektif dan akurat mengenai kondisi di Papua, yang pada gilirannya memperlemah mekanisme pengawasan terhadap tindakan aparat keamanan. Hal ini turut berkontribusi pada terjadinya kekerasan sistemik dan pelanggaran HAM yang terus berlanjut tanpa kontrol yang memadai.

Sebuah penelitian oleh Lembaga Studi Politik dan Hukum di Universitas Indonesia pada 2019 menunjukkan bahwa pembatasan akses informasi oleh jurnalis menghambat proses demokratis karena mengurangi akuntabilitas pemerintah dan memfasilitasi impunitas dalam penanganan konflik di wilayah tersebut. Dengan disahkannya RUU Polri, kemungkinan kondisi serupa akan semakin meluas.

Baca Juga: 5 Catatan Penting dari 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran

Perluasan Komersialisasi Jasa Patwal

Pasal lain yang juga disoroti adalah Pasal 14 ayat (1) huruf a. Dalam pasal tersebut, kepolisian diperbolehkan untuk melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan. Maidina berpendapat pasal ini berpotensi memperluas komersialisasi jasa polisi, salah satunya yang menjadi problem saat ini adalah komersialisasi patwal.

“Karena dia ngejelasin sesuai dengan kebutuhan. Terus pasal itu juga tidak menjelaskan sesuai dengan kebutuhan maksudnya apa,” kata Maidina.

Komersialisasi patwal ini sempat disinggung oleh Asfinawati, pengajar Sekolah Tinggi Hukum (STH) Jentera dan Majelis Pengetahuan YLBHI, dalam wawancara bersama Magdalene. Ia mengungkapkan bahwa komersialisasi ini semakin memperlihatkan ketidakadilan hukum di Indonesia. Ia menggambarkan jalan raya sebagai cerminan dari sebuah negara hukum.

Kehadiran hukum yang baik dan adil bisa dirasakan di jalan raya karena di sana semua warga negara diposisikan setara, dan setiap warga harus mematuhi hukum yang ada. Namun, jika pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang terjadi di tempat yang seharusnya setara, maka kesamaan di mata hukum bisa jadi hanya jargon utopis belaka.

“Kalau di jalan tidak ada persamaan di hadapan hukum, apalagi tempat-tempat lebih tinggi seperti persidangan, akan semakin banyak orang yang mendapatkan kemudahan atau fasilitas yang lebih karena mampu membayar. Praktik ini tidak akan pernah hilang, karena ada keuntungan yang didapatkan oleh orang-orang tertentu,” sebut Asfinawati.

Ilustrasi oleh: Karina Tungari