DPR, Rakyat Menantikan Nasib RUU PKS

Saat memulai kajian di tahun 2010 tentang kasus-kasus kekerasan seksual di Indonesia yang kemudian menjadi rujukan penyusunan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS atau RUU Hapus Kesal), saya menyadari bahwa upaya memajukan perlindungan bagi perempuan akan mendapatkan tantangan. Namun tidak sebersit pun terpikir bahwa tantangan itu akan hadir dari kelompok perempuan sendiri, apalagi yang dengan ringan mengeluarkan berbagai fitnah bahwa pengusung RUU PKS bermaksud membuat masyarakat Indonesia menjadi amoral.

Kajian tentang kekerasan seksual terutama mengandalkan dokumen pemantauan dan pengaduan kasus di Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dan lembaga-lembaga pengadaan layanan bagi perempuan korban kekerasan. Komnas Perempuan dibangun dari Tragedi Mei 1998, yang kita kenali memunculkan pula berbagai inisiatif mandiri masyarakat untuk pendampingan bagi perempuan korban.

Layanan berbasis masyarakat, layanan satu atap, dan layanan terpadu adalah sejumlah konsep yang dikembangkan berdasarkan pengalaman lembaga pengada layanan yang memiliki visi memenuhi hak-hak korban atas kebenaran, keadilan, dan pemulihan. Keinginan untuk menuntaskan pengungkapan kasus-kasus kekerasan seksual dalam Tragedi Mei 1998 dan berbagai konteks konflik lainnya turut melahirkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), mendukung penguatan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPPA) di kepolisian, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang dikoordinir oleh kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Waktu lima tahun dihabiskan untuk membuat kajian dan mengajak masyarakat untuk turut mengenali urgensi untuk bersikap terhadap kasus kekerasan seksual, lewat kampanye bersama “Kenali & Tangani”. Kajian mendalam itu menemukenali 15 jenis kekerasan seksual yang dialami perempuan di Indonesia. Kita juga dapat mengenali berbagai celah hukum yang menyebabkan korban terpuruk dan impunitas pelaku memburuk. Contohnya saja eksploitasi seksual dalam bentuk iming-iming dikawini untuk layanan seksual, yang kemudian berakhir dengan penelantaran. Selain itu, pihak pemaksa aborsi yang dapat melenggang bebas sementara perempuan korban eksploitasi seksual yang panik atas kehamilannya harus menanggung akibat pidana aborsi.

Usulan untuk memidanakan eksploitasi seksual tidak sama dengan melegalkan zina, melainkan memastikan orang dengan kuasa yang lebih tidak memanipulasi perempuan untuk mendapatkan keuntungan seksual. Memidanakan pemaksa aborsi tidak berarti melegalkan aborsi yang telah diatur sedemikian rupa larangannya.

Sejarah akan mencatat, apakah DPR RI periode 2014-2019 di penghujung pelaksanaan mandatnya akan meneguhkan komitmen negara pada hak konstitusional warga negara untuk rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Celah hukum lain yang tidak dikenali adalah penyiksaan seksual. Ini bukan tindak pidana biasa. Penganiayaan seksual yang dilakukan itu memiliki motif untuk memperoleh informasi, menghukum, dan/atau mengintimidasi. Kasus ekstrem serupa ini ditemukan di tengah tindak pelanggaran hak asasi manusia yang diduga melibatkan aparat negara, baik sebagai pelaku langsung maupun akibat pembiaran. Belum lagi praktik-praktik budaya yang menyasar pada seksualitas perempuan yang dapat membahayakan (harmful) bagi kelanjutan hidup perempuan secara bermartabat, seperti praktik kawin cina buta (muhallil). Praktik ini adalah pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan janda cerai/talak tiga sebagai cara atau mekanisme untuk menghalalkan kembali hubungan seks antara perempuan tersebut dengan bekas suaminya.

Dari kajian itu pula kita jadi tahu bahwa di Indonesia, sekurangnya ada dua perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual setiap jamnya. Pendalaman kajian menemukan bahwa hanya sekitar 10 persen yang melaporkan kasusnya. Dari jumlah itu, cuma 5 persen kasus yang dapat diproses akibat pembuktian yang masih membebani korban. Namun, hanya sekitar 3 persen kasus yang divonis, dengan dukungan pemulihan yang hampir tidak tersedia bagi perempuan korban.

Begitu gentingnya persoalan kekerasan seksual itu sehingga sejumlah partai dan kedua kandidat presiden menjadikan agenda RUU Hapus Kesal sebagai agenda kampanye Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2014. Situasi genting ini pula yang menjadi landasan pikiran Dewan Perwakilan Rakyat untuk menjadikan RUU Hapus Kesal sebagai RUU inisiatif legislatif. Dalam pembahasan draf inilah kemudian dipilih tujuh bentuk kekerasan seksual yang perlu segera dipidanakan dan dengan sungguh-sungguh memberikan penekanan pada pelaksanaan tanggung jawab untuk pemenuhan hak-hak korban, khususnya pemulihan.

Pembahasan RUU ini akan menjadi jauh lebih bernas seandainya ia tidak dirongrong oleh kelompok masyarakat yang penuh prasangka buruk dan tidak memiliki kapasitas mumpuni dalam perumusan hukum yang peka terhadap persoalan kekerasan terhadap perempuan. RUU ini difitnah sebagai agenda tiba-tiba yang diajukan kelompok feminis liberal, tentunya dengan stigma pada feminis liberal tanpa mengenali sumbangsihnya untuk mendorong keterlibatan perempuan dalam politik dan struktur formal pemerintahan.

Baca juga: RUU PKS Tidak Menyalahi Ajaran Islam

Hoaks mengenai muatan RUU ini pun disebar di media sosial maupun lewat organisasi-organisasi berbasis massa. Di tengah masyarakat yang cenderung ikut-ikutan, bahkan kelompok mahasiswa dan akademisi yang harusnya gemar membaca, hoaks ini tersebar dengan gegap gempita. Contohnya saja TZ, seorang tokoh kelompok agama turut membuat video hoaks tentang RUU tersebut dan kemudian viral. Ketika mengenali bahwa yang ia sampaikan tidak benar, TZ meminta maaf namun video hoaksnya yang pertama tetap menjadi acuan banyak pihak.

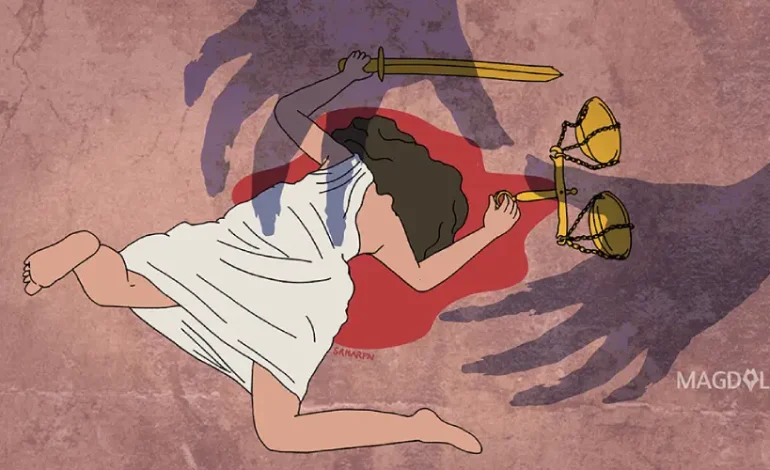

Apa lacur. Pembahasan tersendat dengan kualitas pembahasan yang mengecewakan. Lembaga pendamping perempuan dan anak korban kekerasan seksual disibukkan untuk mengklarifikasi hoaks. Ruang untuk diskusi substantif untuk lebih memajukan pemulihan yang komprehensif dan pencegahan yang lebih efektif menjadi terbatas. Reduksi pun terjadi, misalnya pada definisi tentang penyiksaan seksual sehingga tidak lagi mencerminkan kasus-kasus yang melatarbelakangi kelahiran atas pasal itu. Pengesahannya pun tersandera oleh anggota Dewan. Sejumlah anggota legislatif yang paham dan mendukung masih berjuang untuk meyakinkan koleganya yang entah tidak tertarik, tidak mengerti, ataupun ingin mendapatkan dukungan popularitas dari kelompok penentang.

Hari ini (17/9) kedua kelompok baik yang mengajukan maupun menentang RUU Hapus Kesal hadir di DPR. Di dalam demokrasi, kehadiran kedua kelompok ini wajar. Namun sejarah akan mencatat, apakah DPR RI periode 2014-2019 di penghujung pelaksanaan mandatnya akan meneguhkan komitmen negara pada hak konstitusional warga negara untuk rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Atau akankah mereka membiarkan RUU ini menjadi proyek mangkrak yang menyebabkan perempuan korban kekerasan seksual terus terbungkam dan terpuruk. Atau bahkan lebih buruk lagi, menjadikan RUU ini alat mengkriminalisasi perempuan atas nama agama dan moralitas.