Ketidakpastian Perempuan Pengungsi: Tak Bisa Kerja Layak Meski Sekolah Tinggi

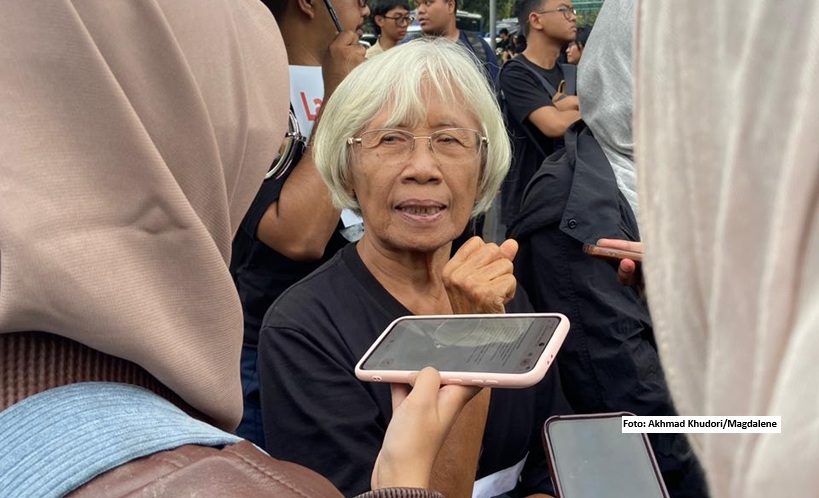

Indonesia menjadi tempat persinggahan bagi ribuan pengungsi yang melarikan diri dari konflik. Salah satu kelompok yang paling rentan dalam situasi ini adalah perempuan. AM, misalnya, mengatakan sebagai pengungsi, ia merasakan kesulitan karena tak diperbolehkan bekerja.

“Biaya hidup sehari-hari sangat minim, dan meskipun berpendidikan dan memiliki keahlian khusus, tak tersedia izin untuk bekerja. Mereka dapat menyumbangkan keahliannya, misalnya Bahasa Inggris, beladiri, tetapi tidak boleh menerima bayaran atau honor,” katanya, seperti dikutip dalam laporan berjudul Penantian yang Membunuh Harapan yang dikompilasi oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).

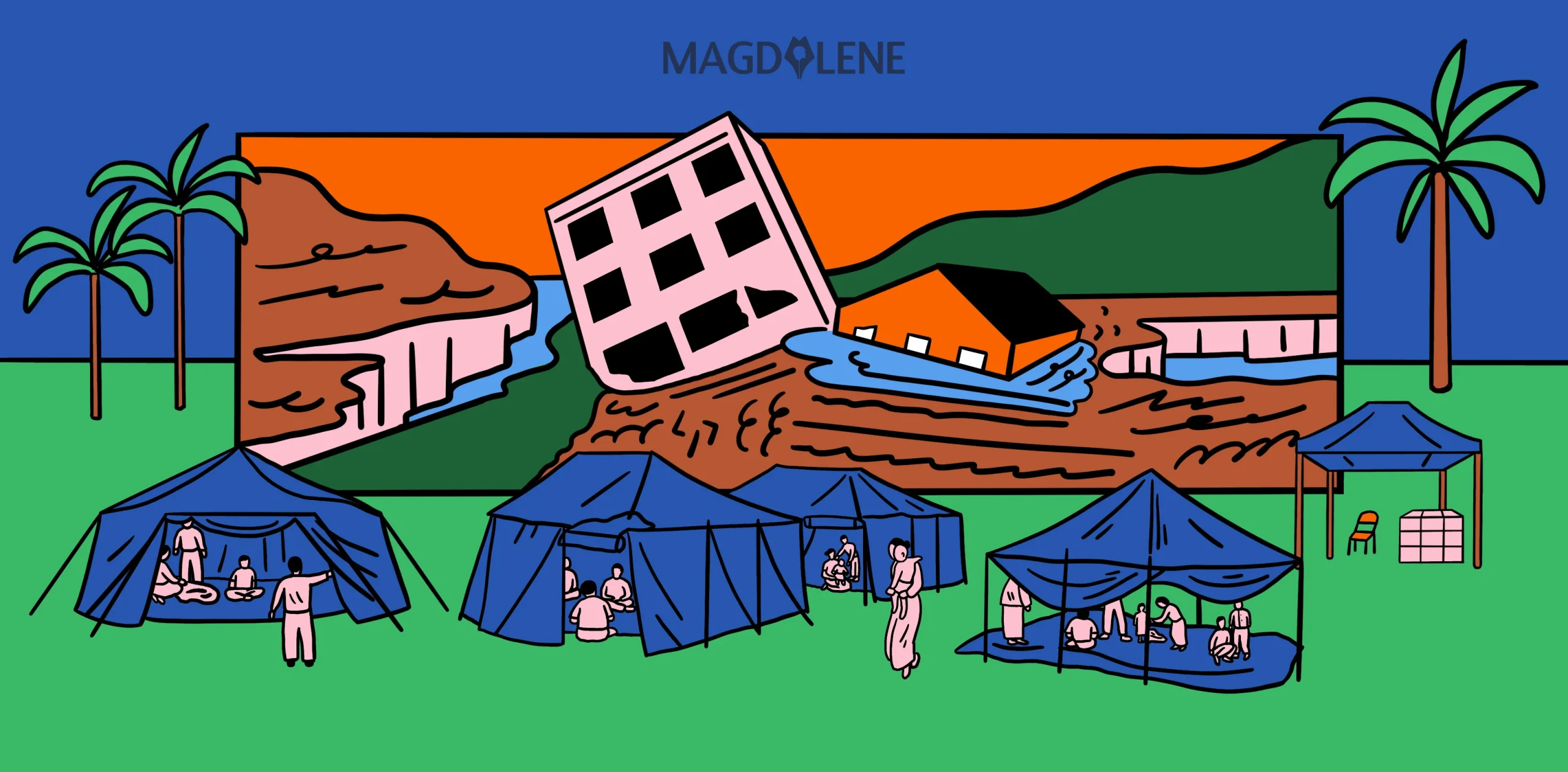

Pemantauan ini dilakukan pada 2023-2024 di tiga wilayah, yakni Cisarua, Tangerang dan Makassar. Metode pemantauan dilakukan melalui dokumentasi, focus group discussion (FGD), wawancara, dan observasi.

Laporan ini menyatakan, pemenuhan hak-hak dasar pengungsi belum optimal, pengungsi terbentur birokrasi yang kaku, dan kerap mengalami gangguan kesehatan mental akibat ketidakpastian yang mereka alami.

Responden lainnya, AL, mengkhawatirkan masa depan terkait kelanjutan pendidikan formalnya. Berdasarkan kebijakan Kementerian Pendidikan, anak-anak pengungsi diperbolehkan bersekolah di sekolah negeri, tetapi mereka tidak mendapatkan sertifikat kelulusan, melainkan sekadar surat keterangan bersekolah.

“Cita-cita saya bisa banggakan orang tua, ingin menjadi dokter, fisioterapis. Sekarang (saya) kelas 2 SMA, saya khawatir setelah lulus SMA tak bisa lanjut kuliah karena belum pernah ada refugee yang bisa sampai kuliah. Jadi harapannya bisa pindah karena sudah sepuluh tahun di sini,” ujarnya.

Baca juga: Pengungsi Rohingya di Tengah Ketidakpastian: 3 Solusi buat Pemerintah

Masa Tunggu Penuh Ketidakpastian

Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi (Konvensi Pengungsi) dan Protokol 1967. Kendati demikian, Indonesia telah menjadi negara transit sebelum pengungsi ditempatkan di negara ketiga (resettlement). Proses resettlement tergantung pada kuota yang disediakan oleh negara-negara ketiga, dan hal ini sepenuhnya menjadi kebijakan mereka.

Para pengungsi tersebut rata-rata telah tinggal di Indonesia selama 6-8 tahun, bahkan ada yang sudah 11 tahun. Selama masa tunggu resettlement, mereka hidup dalam ketidakpastian dan mengalami masalah kesehatan jiwa, seperti yang dialami RA, yang tinggal di Ciputat.

“Selama di Indonesia kami merasa sedih, kecewa, depresi, kami merasa masa depan kami tidak menentu, tidak tenang, capek. Alasan pindah ke sini adalah supaya dapat bertahan hidup. Pengungsi tidak dapat bekerja, uang yang didapatkan tidak cukup, ketika akhir bulan sering bingung ingin makan apa,” kata remaja berusia 19 tahun ini.

Mengingat tak semua puskesmas memiliki layanan kesehatan mental, pengungsi bergantung pada lembaga yang memfasilitasi mereka untuk mengakses layanan ini.

“Kalau ada (kebutuhan kesehatan pengungsi) yang di luar kemampuan puskesmas, biasanya akan ada referral ke rumah sakit. Dalam hal ini, partner kami, Yayasan Cita Wadah Swadaya (CWS), akan mencari rujukan ke rumah sakit yang sesuai dengan kebutuhannya. Dan ini disesuaikan juga dengan pendanaan yang ada,” kata Mitra Suryono, associate communication officer Badan PBB untuk Urusan Pengungsi (UNHCR).

Sementara itu, Komisioner Komnas Perempuan Rainy Hutabarat mengungkapkan, kondisi pengungsian memperburuk hidup perempuan yang sebelumnya sudah mengalami diskriminasi dan beban domestik berlapis. Sejumlah pengungsi perempuan juga mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) oleh suaminya. Untuk itu, ia menyarankan agar layanan kesehatan mental diselenggarakan secara berkala dan terjangkau.

“Misalnya, dua kali sebulan maksimal, di tempat akomodasi atau rumah penampungan pengungsi luar negeri. Dinas Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Dinas PPPA) dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi atau organisasi psikolog untuk layanan kesehatan mental berupa konseling atau konsultasi psikologi,” katanya melalui pernyataan tertulis, (26/3).

Baca juga: Perempuan Pengungsi di Indonesia dalam Belenggu Diskriminasi

Perlunya Aturan Berperspektif Gender

Pada 2016, pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Namun, regulasi ini belum mempertimbangkan perspektif gender karena tak mengakomodasi kebutuhan perempuan secara komprehensif.

Pengaturan mengenai hak perempuan hanya tercantum dalam Pasal 27 ayat (3), yang menyebutkan, mereka yang berkebutuhan khusus meliputi pengungsi (a) sakit, (b) hamil, (c) penyandang disabilitas, (d) anak, dan (e) lansia. Terkait pasal ini, Rainy berpendapat penting untuk merinci lebih lanjut mengenai ‘kondisi kebutuhan khusus“.

“Penting mengintegrasikan “ibu menyusui” atau “ibu dengan balita” sebagai kondisi kebutuhan khusus yang membutuhkan ruang maternitas tersendiri. Kondisi disabilitas juga perlu menyebutkan adanya ragam disabilitas sebab kondisi disabilitas mental membutuhkan penanganan berbeda dengan kondisi disabilitas netra, dan seterusnya,” katanya.

Meski penanganan pengungsi telah diatur di Perpres Nomor 125 Tahun 2016, Rainy menilai, pemerintah daerah juga dapat mengeluarkan peraturan untuk mengakomodasi kebutuhan spesifik, seperti akomodasi bagi pengungsi luar negeri.

Di samping itu, Perpres ini belum mengatur penyediaan layanan pengaduan bagi perempuan yang mengalami kekerasan berbasis gender. Padahal, korban kekerasan memerlukan ruang aman secepat mungkin untuk mencegah terjadinya kekerasan berulang.

“Komnas Perempuan memandang penting, peraturan daerah mengintegrasikan kebijakan penanganan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di tempat-tempat akomodasi pengungsi luar negeri, berupa layanan terpadu termasuk pemulihan komprehensif dari dampak kekerasan yang dialami perempuan korban,” tutur Rainy.

Baca juga: What Can I Do to Help the Rohingya Refugees?

Berdasarkan pemantauan Komnas Perempuan, selama ini kasus-kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan pengungsi ditangani atas inisiatif serta kebijakan pemerintah daerah, yang bekerja sama dengan organisasi layanan pengaduan, Organisasi Migrasi Internasional (IOM), dan UNHCR.

“Di Makassar misalnya, ada kerja sama dan koordinasi yang baik antara organisasi layanan pengaduan, (dan) Dinas PPPA/DP3A. Di Tangerang, DP3A membuka ruang bagi pengaduan KDRT atau kekerasan seksual yang dialami perempuan pengungsi luar negeri,” pungkas Rainy.

Ilustrasi oleh Karina Tungari