Target Penurunan Kemiskinan Jokowi Tak Tercapai

Indonesia menetapkan langkah bergabung dalam keanggotaan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) demi mengejar jargon “Indonesia Maju”. Sayangnya, langkah ini tak mencerminkan kondisi kesejahteraan masyarakat di tengah kemiskinan yang masih stagnan.

Pemerintahan Presiden Joko “Jokowi” Widodo memasang target untuk menurunkan angka kemiskinan ke level 7-8 persen pada periode pertamanya dan level 6-7 persen pada periode keduanya. Namun hingga di akhir masa kepemimpinannya, target ini nyatanya tak tercapai.

Selama hampir 10 tahun kepemimpinan Jokowi, kemiskinan hanya berkurang sebesar 1,89 basis poin dari 11,25 persen pada Maret 2014 menjadi 9,36 persen pada Maret 2023.

Pemerintah juga memiliki target menurunkan kemiskinan ekstrem dari 1,5 persen pada Maret 2022 menjadi 0 persen pada tahun 2024. Sayangnya, per Maret 2023, angka kemiskinan ekstrem masih berada di angka 1,12 persen.

Selama ini, perhitungan standar garis kemiskinan yang dilakukan berdasarkan aspek pengeluaran individu saja tidaklah cukup. Sebab, penanggulangan kemiskinan yang hanya berdasarkan hitungan moneter atau peredaran uang justru mengerdilkan definisi dan skala kemiskinan itu sendiri. Ini membuat fokus kebijakan dan program pemerintah cenderung bersifat jangka pendek dan kurang tepat sasaran.

Tulisan ini mengevaluasi program pengentasan kemiskinan selama era Jokowi, serta menjabarkan pentingnya menyasar kemiskinan multidimensional alih-alih moneter sebagai rekomendasi untuk pemerintahan selanjutnya.

Baca juga: Serba Salah Subsidi Energi: Rakyat Miskin Tetap Jadi Korban

Fokus Pengentasan Kemiskinan Jokowi: Bagi-bagi Bansos

Kemiskinan moneter merupakan pendekatan untuk mengidentifikasi dan mengukur kemiskinan yang paling umum di dunia dengan mengidentifikasi kemiskinan dari kekurangan konsumsi (atau pendapatan) dari garis kemiskinan yang ditetapkan.

Di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar (basic needs approach) baik makanan maupun bukan makanan. Penduduk masuk kategori miskin apabila memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Selama era Jokowi, upaya pengentasan kemiskinan fokus pada program pemberian bantuan dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT), bantuan pangan non tunai (BPNT)/ Program Sembako, subsidi bahan bakar minyak (BBM), bantuan biaya pendidikan seperti program Indonesia Pintar (PIP), Program Keluarga Harapan (PKH), serta Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Jaminan Ketenagakerjaan.

Hal ini terlihat dari peningkatan signifikan anggaran bansos untuk penanggulangan kemiskinan selama era Jokowi. Alokasi bansos pada 2014 adalah sekitar Rp11,92 triliun. Pada periode kedua pemerintahannya, Jokowi menganggarkan Rp19,79 triliun. Di tahun terakhirnya, ia mengalokasikan hingga Rp22,5 triliun atau hampir dua kali lipat dibandingkan awal kepemimpinannya.

Namun, alokasi bansos yang fantastis ini nyatanya tak sebanding dengan penurunan kemiskinan di Indonesia selama 10 tahun terakhir.

Jika kemiskinan dilihat melalui kacamata moneter, kebijakan-kebijakan ini dapat menjawab permasalahan secara logis. Namun, apabila benar kemiskinan hanya soal pendapatan belaka, seharusnya bantuan sosial sudah dapat menuntaskan kemiskinan sejak dahulu.

Program percepatan ekonomi seperti pemberian bansos ditujukan untuk meningkatkan daya beli masyarakat miskin dan memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Sehingga, pemberian bansos hanya bersifat jangka pendek karena pemanfaatannya untuk konsumsi dan belum dapat menjawab masalah ekonomi secara jangka panjang.

Belum lagi, sejumlah masalah membayangi penyaluran bansos, termasuk timbulnya ketergantungan masyarakat miskin atas bantuan pemerintah, pendataan yang belum maksimal, dan adanya moral hazard (pelanggaran etika untuk kepentingan sendiri) dalam pendataan ketika penerima manfaat tidak sesuai dengan kriteria mereka yang layak menerima bantuan.

Baca juga: #SetopLiberalisasiKampus: Kuliah adalah Hak Semua Bangsa Kecuali Orang Miskin

Kemiskinan Multidimensi: Catatan Bagi Pemerintah Berikutnya

Melihat atau mengukur kemiskinan dari satu sisi pendapatan saja akan mengakibatkan hilangnya kemampuan kita untuk melihat faktor-faktor kemiskinan yang kompleks.

Oxford Poverty and Human Initiative (OPHI) memperkenalkan kemiskinan multidimensi pada 2010, yang kemudian diadopsi oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP). Pengukuran kemiskinan dengan metode ini mengikutsertakan aspek pendidikan, kesehatan, dan kualitas hidup yang diturunkan menjadi beberapa indikator yang disebut dengan Multidimensional Poverty Index (MPI).

Pengukuran kemiskinan multidimensi tidak dimaksudkan untuk menggantikan kemiskinan moneter, melainkan memberikan pandangan yang lebih luas dan terukur dalam mengurai karakteristik kemiskinan. Metode ini melihat perbedaan karakteristik serta penyebab kemiskinan sehingga dapat memberikan informasi yang lebih komprehensif bagi formulasi kebijakan pengentasannya.

Laporan Poverty and Shared Prosperity tahun 2022, misalnya, menunjukkan bahwa hampir 4 dari 10 individu miskin multidimensi (39 persen) tidak termasuk dalam kategori miskin moneter, karena mereka terdeprivasi dalam dimensi nonmoneter saja. Terdeprivasi di sini dimaknai sebagai keterbatasan yang dialami oleh individu dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka.

Baca juga: Evaluasi Subsidi Kendaraan Listrik yang Masih Jauh dari Orang Miskin

Sebetulnya, perhitungan The PRAKARSA menunjukkan bahwa indeks kemiskinan multidimensional di Indonesia turun drastis dari 49 persen pada 2012 menjadi sebesar 14,3 persen pada 2021. The PRAKARSA menyesuaikan pengukuran IKM Indonesia menjadi lima dimensi, yaitu kesehatan, pendidikan, perumahan, fasilitas dasar serta perlindungan sosial dan partisipasi. Dimensi tersebut diturunkan menjadi 11 indikator berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), yakni nutrisi balita, mordibitas (masalah kesehatan), partisipasi sekolah, lama sekolah, atap lantai dinding, kepadatan dalam hunian, air minum layak, bahan bakar memasak, sanitasi, akta kelahiran dan internet.

Namun, perhitungan The PRAKARSA menunjukkan indikator rumah layak, air minum layak dan mordibitas secara konsisten menjadi tiga indikator penyumbang deprivasi tertinggi di Indonesia pada kurun 2019-2021.

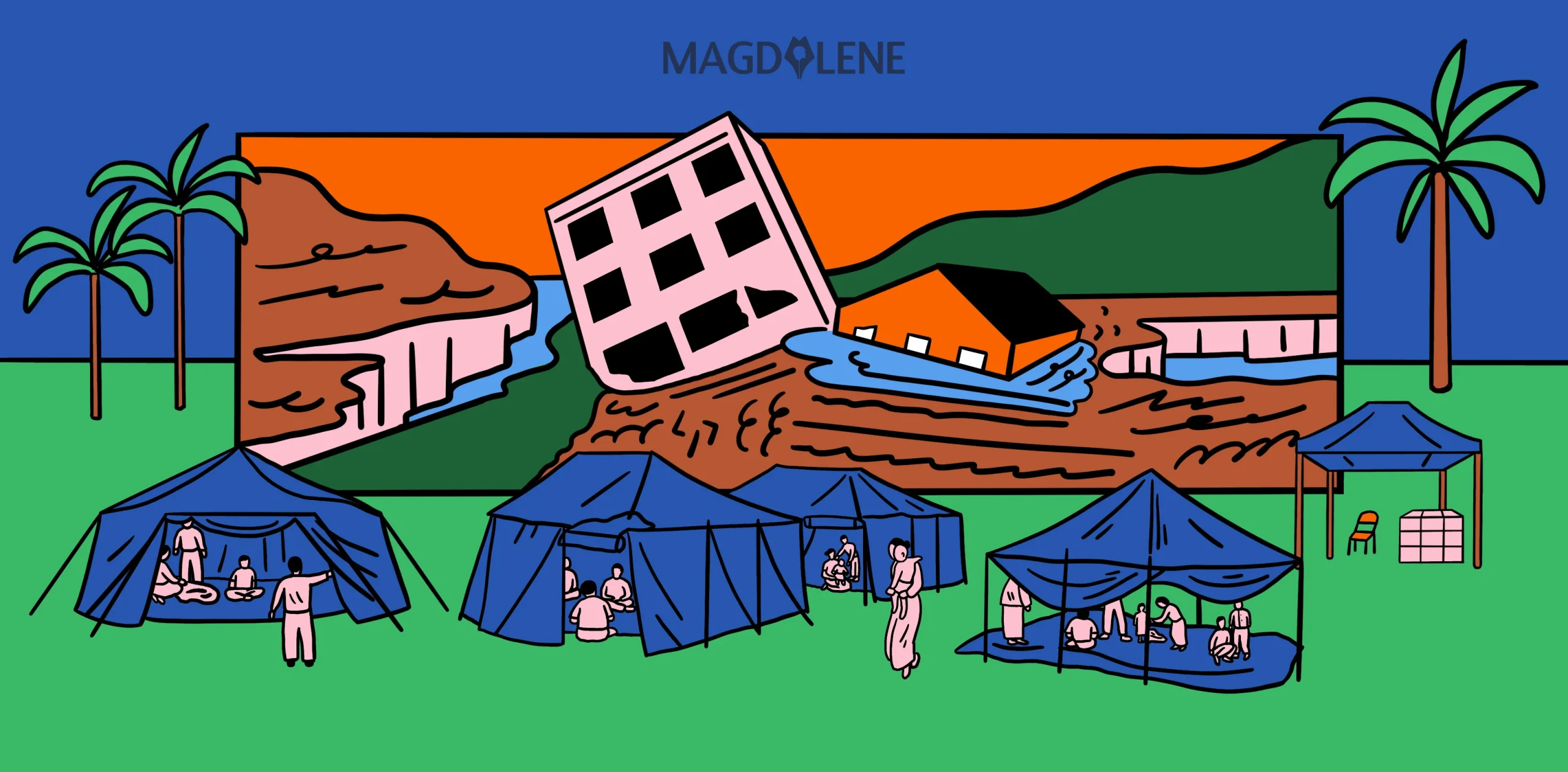

Perhitungan The PRAKARSA menunjukkan pada tahun 2021, hampir 39 juta individu di Indonesia miskin secara multidimensi. Sebanyak 86,4 persen atau 33,7 juta di antaranya tinggal dalam rumah yang tidak layak huni. Pada indikator akses air minum layak, sejumlah 57 persen atau 22,2 juta penduduk miskin tinggal dalam rumah tangga yang tidak punya sumber air minum layak. Sedangkan dalam aspek mordibitas, sebanyak 52,5 persen atau 20,4 anggota rumah tangga memiliki keluhan kesehatan.

Tiap daerah memiliki persoalannya masing-masing. Misalnya, di Kalimantan Tengah, sekitar 98,03 persen penduduk miskin tinggal di rumah tidak layak huni. Di Kalimantan Barat, sekitar 85,12 persen penduduk yang miskin memiliki masalah air minum layak. DKI Jakarta memiliki sekitar 73,89 persen penduduk miskin dengan keluhan kesehatan.

Demi betul-betul mengentaskan kemiskinan, pemerintah perlu melakukan restrukturisasi anggaran penanggulangan kemiskinan. Pemerintah, misalnya, perlu mengalokasikan dana untuk mengatasi kontributor penyebab kemiskinan di Indonesia alih-alih fokus hanya pada bansos.

Kebijakan dan program penanganan kemiskinan perlu dibuat lebih komprehensif dan menjawab secara nyata kebutuhan yang diperlukan penduduk miskin di masing-masing daerah. Dengan cara ini, rancangan dan implementasi kebijakan intervensi atau program penanganan kemiskinan menjadi lebih tepat sasaran serta lebih inklusif dan peka pada masyarakat rentan miskin![]()

Eka Afrina Djamhari, Peneliti Kebijakan Sosial, The Prakarsa dan Bintang Aulia Lutfi, Researcher, The Prakarsa

Artikel ini pertama kali diterbitkan oleh The Conversation, sumber berita dan analisis yang independen dari akademisi dan komunitas peneliti yang disalurkan langsung pada masyarakat.