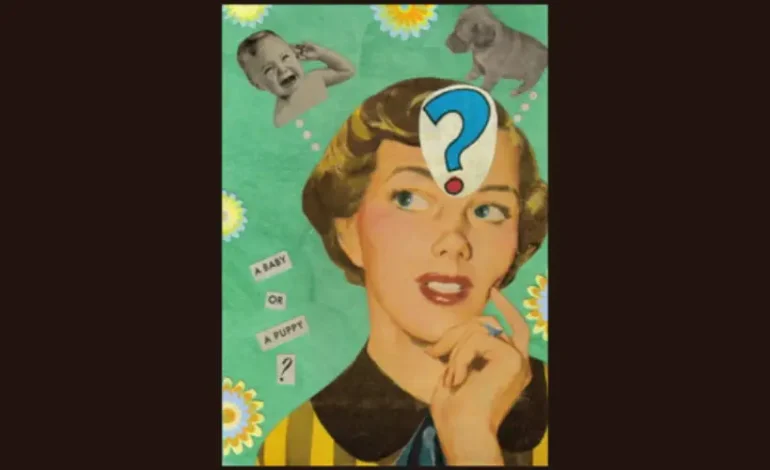

Pertanyaan itu mungkin familier buatmu yang berusia 20 atau 30-an dan sedang berada dalam hubungan jangka panjang. Di banyak negara, termasuk Inggris dan Indonesia, masih ada ekspektasi sosial dari masyarakat bahwa perempuan pada akhirnya akan, bahkan harus, menjadi seorang ibu.

Banyak orang yang memiliki anak karena tekanan orang tua yang menantikan kehadiran cucu. Menjadi orang tua tampaknya telah menjadi standar baku, seperti yang digambarkan di dalam film dan televisi, dan bahkan dalam rekomendasi kesehatan masyarakat.

Laporan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 2021 sempat membuat gempar, karena menyarankan agar semua perempuan usia subur menghindari alkohol jika ingin hamil.

Asumsi dan tekanan ini makin menguat tergantung pada usia dan waktu. Di Inggris dan Wales, misalnya, pada 2021, usia rata-rata penduduk menjadi orang tua adalah 30,9 tahun untuk perempuan dan 33,7 tahun untuk laki-laki.

Bandingkan dengan angka 2017, yaitu ketika usia rata-ratanya 28,8 tahun untuk perempuan dan 33,4 tahun untuk laki-laki. Meskipun rata-rata usia untuk menjadi orang tua meningkat, usia untuk menjadi ibu kini jauh lebih tinggi bagi perempuan.

Perempuan yang menjadi ibu di usia yang lebih tua kerap mendapatkan pandangan sosial yang berbeda. Mereka sering digambarkan sebagai orang yang egois karena “memilih” menjadi ibu di usia yang lebih tua dan dianggap mempertaruhkan kesehatan bayi karena usianya tersebut.

Namun, bukti ilmiah menunjukkan, menunda menjadi ibu tidak sesederhana itu. Perempuan menjadi ibu di usia pertengahan 30-an karena berbagai alasan. Beberapa di antaranya adalah membangun karier, tidak memiliki pasangan yang cocok, atau memang merasa tidak siap.

Di sisi lain, ada juga stigma terhadap perempuan yang memiliki bayi pada usia yang “terlalu muda”. Stigma ini makin memburuk ketika sang ibu adalah seorang perempuan dari kelas pekerja.

Baca juga: Sudah Nikah? Sudah Punya Anak?: Pertanyaan Basa-basi yang Picu Stigma

Kesenjangan Pengasuhan Anak Berdasarkan Gender

Secara angka, umumnya laki-laki berusia lebih tua saat memiliki anak pertama. Laki-laki dapat terus menjadi ayah pada usia yang lebih tua daripada perempuan pada umumnya. Hanya saja mereka tidak menghadapi tekanan sosial atau “tenggat waktu” yang sama dengan perempuan dalam hal memiliki anak.

Kesenjangan gender ini berlanjut hingga menjadi orang tua. Tengoklah buku-buku tentang pengasuhan anak, narasinya mayoritas ditujukan untuk para ibu.

Bahkan, ketika ada gerakan menjadi “orang tua” yang setara secara gender, sebagian besar narasinya masih tetap mengacu pada ibu saja, bukannya pada ayah sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam pengasuhan. Sementara itu, ayah dipandang sebagai asisten paruh waktu yang “membantu” pengasuhan.

Mengasuh anak adalah pekerjaan sulit, memakan waktu, dan mahal. Budaya kerja di banyak negara tidak diatur untuk mendukung orang tua. Sering kali para ibu terpaksa mengurangi jam kerja mereka untuk mengambil alih pengasuhan anak saat bayi lahir.

Melalui penelitian, saya menemukan media menggambarkan ayah yang tinggal di rumah (stay-at-home fathers) dipaksa untuk mengambil peran domestik karena tekanan ekonomi. Hal ini berbeda dengan apa yang dikatakan oleh para ayah yang menjadi pengasuh utama ini kepada saya—mereka melihat pengasuhan anak sebagai sebuah kemitraan yang setara.

Dalam kehidupan berkeluarga, sudah terjadi beberapa kemajuan menuju pengasuhan yang setara (termasuk antara pasangan gay dan lesbian). Namun, gagasan tentang ibu sebagai pengasuh utama tetap ada, dan itu berarti bahwa perempuan berusia 20-an dan 30-an masih menghadapi tekanan yang tidak semestinya tentang apakah (dan kapan) mereka harus mencoba untuk memiliki anak.

Baca juga: Yang Lebih Penting dari ‘Childfree’: Hargai Pilihan Masing-Masing

Memilih untuk Tak Punya Anak

Perempuan dan laki-laki harus dapat memilih jalan mereka sendiri apakah ingin menjadi orang tua atau tidak. Tentu saja, mengabaikan tekanan sosial lebih mudah diucapkan ketimbang dilakukan.

Ada beberapa bukti bahwa perempuan milenial dan generasi Z (Gen Z) cenderung memilih tidak memiliki anak (childfree by choice). Di Inggris, setengah dari total populasi perempuan tidak memiliki anak paling tidak hingga usia 30 tahun.

Tentu saja hal ini memiliki implikasi sosial tersendiri. Penelitian Rebecca Harrington menunjukkan bahwa perempuan yang memutuskan untuk tidak memiliki anak sering kali mendapat stigma. Mereka dianggap melawan konstruksi sosial bahwa “kodrat perempuan adalah sebagai pengasuh anak” dan seakan menghancurkan harapan sosial bahwa anak perempuan nantinya harus menjadi seorang ibu.

Pergeseran identitas yang terjadi saat perempuan menjadi ibu dapat berdampak pada pertemanan, terutama antara orang tua dan relasi lainnya. Menjaga hubungan dengan orang lain bisa jadi sulit ketika harus mengelola tuntutan untuk merawat bayi yang masih kecil. Bagi teman yang tidak memiliki anak, kehadiran bayi bukannya tanpa tantangan.

Dengan segala kekurangannya, media sosial telah membantu mengubah arah diskusi. Pilihan untuk tidak memiliki anak menjadi lebih terlihat dan bahkan dirayakan melalui kampanye seperti We Are Childfree. Melihat komunitas online yang terdiri dari orang-orang yang berpikiran sama dengan pilihan hidup yang serupa dapat menunjukkan kepada kita bahwa menjadi orang tua bukanlah satu-satunya pilihan.

Langkah ini juga meyakinkan kita, terutama perempuan, bahwa kita tidak sendirian di jalan apa pun yang kita pilih.

Abigail Locke, Professor of Critical Social and Health Psychology, Keele University.

Artikel ini pertama kali diterbitkan oleh The Conversation, sumber berita dan analisis yang independen dari akademisi dan komunitas peneliti yang disalurkan langsung pada masyarakat.