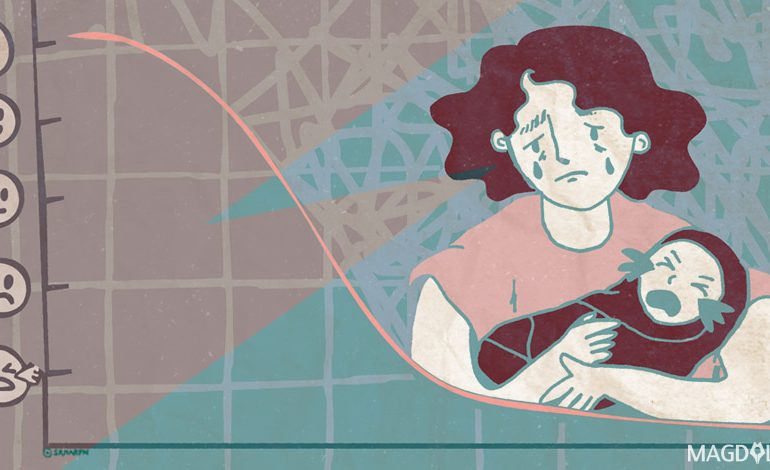

“Sera” membayangkan masa setelah melahirkan adalah episode penuh senyum dan kebahagiaan seperti yang diperlihatkan dalam iklan televisi. Namun perempuan berusia 25 tahun itu mendapati kenyataan lain: ia mengalami baby blues parah dan sempat tidak ingin melihat dan mengurus bayinya.

Ia menduga hal itu terkait dengan hadirnya sang anak lebih cepat dari rencana. Awalnya, Sera dan suami ingin menghabiskan waktu berdua dulu setelah menikah, karena sebelumnya mereka berpacaran jarak jauh selama dua tahun saat sang pacar mengambil gelar magister di Norwegia. Namun ternyata Sera langsung hamil setelah menikah.

“Saat hamil tidak ada masalah sama sekali. Tapi setelah melahirkan, aku ternyata enggak siap berbagi kasih sayang dan waktu aku ke si kecil. Kalau dia nangis, aku enggak mau dengar dia nangis. Kadang aku ikut nangis juga,” ujarnya pada Magdalene.

Usia bayinya saat ini tiga bulan, dan Sera mengaku ia masih memiliki rasa asing pada anak.

“Sampai sekarang aku enggak mau kasih ASI langsung, makanya anakku pakai botol susu. Enggak mood aja. Menurutku yang penting ‘kan ASI-nya, bukan dari puting atau dari botolnya,” ujarnya.

Lain lagi dengan “Tami”, 28, yang mengalami episode yang lebih buruk setelah melahirkan anak keduanya lima tahun lalu. Saat itu, ia sering mendengar “bisikan-bisikan jahat” untuk menyakiti diri sendiri bahkan menyakiti anak-anaknya.

“Semakin saya ingin dekat dengan anak-anak saya, semakin saya ingin mencelakakan mereka. Saya juga lebih sering marah, membanting barang untuk melepaskan emosi saya, padahal saya tahu tahu itu sebenarnya enggak baik buat anak-anak saya. Tapi daripada saya diam-diam mencekik mereka,” ujar Tami, seorang juru masak di sebuah kafe di Jakarta Utara.

Kondisi itu seperti puncak dari semua masalah di sekitarnya, seperti keadaan keuangan keluarga, masalah keluarga besar, proses persalinan yang bermasalah, dan pelayanan buruk dari rumah sakit.

“Pada satu titik, saya kemudian merasa, I can’t handle it anymore,” ujar Tami sedih.

Apa yang dialami Sera dan Tami merupakan masalah yang banyak dialami oleh perempuan setelah melahirkan, dengan kadar berbeda-beda. Menurut data British Columbia Mental Health and Addiction Services tahun 2011, 80 persen perempuan yang baru melahirkan mengalami baby blues.

“Di Indonesia, dari Data Kementerian Kesehatan tahun 2008, satu dari 10 wanita yang baru saja melahirkan memiliki kecenderungan postpartum blues atau biasa disebut baby blues,” ujar psikolog Penny Handayani, Kepala Departemen Psikologi Universitas Atma Jaya Jakarta.

Untuk baby blues, si perempuan akan mengalami perubahan emosi yang drastis, sering menangis dan cemas apakah ia dapat mengurus bayinya atau tidak.

Sementara itu, yang dialami Tami cenderung kepada postpartum depression (PPD) atau depresi setelah melahirkan, yang dialami oleh 13 persen perempuan di seluruh dunia, menurut data Badan Kesehatan Dunia WHO. Data yang sama menunjukkan bahwa di negara-negara berkembang, angkanya lebih tinggi, yakni 19,8 persen.

Walaupun kedua gangguan ini hampir mirip, namun Penny mengatakan bahwa baby blues biasanya hanya berlangsung paling lama dua minggu, sementara PPD bisa bertahan bahkan sampai satu tahun.

“PPD akan memengaruhi nafsu makan, pola tidur, merasa lelah, walaupun sudah memiliki waktu tidur yang cukup,” katanya.

Gejala lain dari PPD juga sangat terlihat dari kondisi fisik perempuan, seperti sakit kepala, mual dan muntah, sakit dada, dan jantung berdebar-debar. Dari segi emosional, yang membedakan gangguan ini dengan baby blues adalah ada keinginan menyakiti diri sendiri, orang lain dan bahkan anaknya.

Postpartum depression dan baby blues muncul karena berbagai macam penyebab. Penny mengatakan bahwa baby blues umumnya disebabkan karena faktor hormon estrogen dan progesteron yang menurun tajam.

“Faktor lainnya berhubungan dengan persiapan ibu, juga pengetahuan ibu mengenai cara menangani bayinya, seperti dalam hal melahirkan, kesulitan menyusui, dan ketidakmampuan memandikan bayi,” ujar Penny.

Dalam beberapa kasus, ada juga suami yang mengalami sindrom baby blues dikarenakan ia belum terbiasa dengan adanya keberadaan sang bayi dan berujung munculnya rasa khawatir dan takut menyakiti si bayi.

Sementara itu, dari beberapa penelitian, menurut Penny, PPD biasanya dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk emosi dan perubahan biologis, dan faktor sosial budaya seperti yang dialami Tami.

Sistem pendukung yang kuat

Depresi pascamelahirkan, seperti juga depresi lainnya, bukanlah sesuatu yang harus membuat perempuan malu dan enggan mencari pertolongan. Penny mendesak perempuan, dan pasangannya, untuk segera mencari pertolongan profesional saat menghadapi depresi pascamelahirkan, karena hal berdampak panjang pada kesejahteraan ibu dan anak.

“Ini bisa berdampak buruk bagi bayi, karena ia kurang mendapatkan kasih saya dari sang ibu. Hal ini berpengaruh pada perkembangan emosional, kognitif dan perilakunya. Ada satu penelitian yang dilakukan di 122 keluarga di daerah Inggris bahwa depresi pascamelahirkan memiliki pengaruh terhadap munculnya tindak kekerasan yang dilakukan oleh anak usia 11 tahun,” ujar Penny.

Ia juga menekankan pentingnya lingkungan sekitar, terutama orang-orang terdekat untuk memberikan sistem pendukung bagi perempuan yang baru melahirkan.

“Pasangan dan pihak keluarga serta orang-orang di sekitar harus bersatu untuk membantu perempuan sembuh dari gangguan yang mereka alami. Hal ini termasuk memberikan masukan dan edukasi serta pengetahuan sejak dini mengenai kedua gangguan yang mungkin dapat timbul, khususnya pada mereka yang baru akan memiliki anak pertama,” tutur Penny.

Sera mengatakan ia beruntung suaminya sangat peduli dengan kondisi kesehatan Sera dan ikut terlibat dalam mengurus anak sampai sekarang, seperti menggantikan popok, bangun di tengah malam ketika si kecil menangis, dan pulang lebih cepat dari kantor. Bahkan sang suami menawarkan pada Sera agar si kecil diurus oleh keluarga mereka terlebih dahulu untuk pemulihan Sera, namun Sera menolaknya karena ingin berupaya membangun ikatan yang lebih kuat dengan anaknya.

Tami juga mengatakan ia beruntung menemukan sebuah kelompok pendukung dari forum-forum di media sosial. Ia mengatakan saat hamil anak ketiga dua tahun lalu, ia banyak membaca mengenai PPD agar ia tidak mengalami hal yang sama seperti saat melahirkan anak kedua.

“Tapi ya, sepandai-pandainya saya prepare ya akhirnya terpicu juga. Apalagi saya dengan bodohnya penasaran dengan cerita PPD orang lain, jadi ya suka kembali bermimpi buruk lagi, flashback, emosi kembali gak stabil,” ujar Tami.

Di saat situasi dan kondisi keluarganya tidak memungkinkan dia untuk mendapatkan pertolongan yang memadai, ia terhubung dengan tenaga-tenaga kesehatan sukarela, baik itu terapi psikologis maupun penggiat kesehatan jiwa.

“Hal itu membuat kondisi aku membaik. Saya enggak ragu melakukan usaha-usaha self healing, dan saya juga mulai membuka komunikasi dengan pasangan. Setelah itu mulai mengedukasi teman dan keluarga dekat tentang baby blues dan postpartum depression yang saya lalui. Syukurlah sebagian dari mereka bisa mengeti,” ujar Tami.

Baca tulisan Elma mengenai masih rendahnya edukasi mengenai kontrasepsi.