“Mbak, diet dong! Liat tuh kamu gemukan!”

“Awas, Mbak, kalau gemuk bisa kena banyak penyakit!”

Dua kalimat ini cuma contoh dari ungkapan serupa yang sudah ratusan kali kudengar dari mulut Papaku. Ya, aku memang memiliki tubuh gemuk. Dulu semasa masih balita, tubuhku kurus sampai akhirnya dibawa oleh orang tua ke dokter gizi. Dari sini perlahan berat badanku naik dan sejak menginjak usia lima tahun hingga sekarang berusia 26, tubuhku cenderung gemuk.

Baca Juga: Why You Should Stop Making Fat Jokes during Pandemic

Paha, pantat, dan lenganku memang cenderung berisi. Bahkan ketika aku melakukan diet ketat dulu waktu SMA, badanku tetap gemuk. Tak pernah bisa “langsing” seperti aktris Korea Selatan.

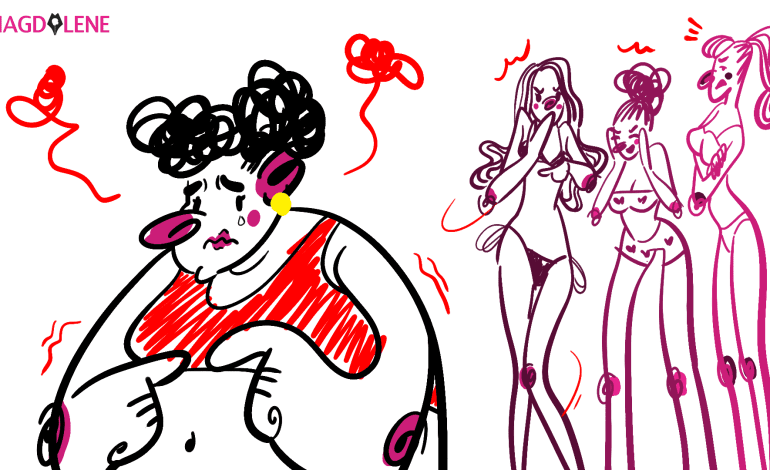

Tumbuh dewasa dengan kalimat seperti ini dari orang tua sendiri jelas membuat kepercayaan diriku rendah. Selama puluhan tahun, aku tak pernah menganggap diriku cantik. Badanku yang gemuk selalu berusaha aku tutupi dengan memakai pakaian oversized, enggan memakai celana, dan kerudung panjang hingga menutupi lengan dan perut.

Tak hanya soal kepercayaan diri, memiliki berbadan gemuk ternyata juga mendatangkan diskriminasi terutama bagi perempuan. Chika Ramadhani dalam tulisannya di Magdalene pernah membagikan pengalaman ditolak kerja puluhan kali. Mulai dari perusahaan perbankan, tambang, e-commerce, makanan dan minuman, media massa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), semua Chika jajal, tapi cuma berakhir penolakan.

Pengalaman Chika sejalan dengan studi yang dilakukan akademisi dari Universitas Exeter. Dilansir dari BBC, studi ini jadi bukti bahwa perempuan gemuk memiliki peluang hidup yang lebih rendah, termasuk pendapatan kecil. Secara detail, perempuan yang lebih berat 6,3 kilogram dari ukuran genetiknya, memiliki penghasilan per tahun lebih sedikit sampai 1.500 Euro dibandingkan perempuan kurus dengan tinggi yang sama.

Perempuan Gemuk yang Dulu Dianggap Cantik

Apa yang aku, Chika, dan perempuan bertubuh gemuk lain alami adalah bagian dari fatphobia—ketakutan berlebihan pada tubuh gemuk yang mengakar di masyarakat kita. Buat sebagian besar orang, sikap ini bahkan sudah terinternalisasi. Terlihat dari bagaimana media melanggengkan stereotip orang gemuk sebagai individu yang tak menarik, tidak sehat, dan pemalas. Termasuk dunia fashion yang sampai saat ini masih punya PR besar dalam merangkul ragam bentuk tubuh. Atau dari budaya diet yang saat ini masih menghantui banyak perempuan.

Baca Juga: Body Shaming Makes People Physically Ill

Lalu, apakah memang sejak dulu manusia telah punya “ketakutan” pada tubuh gemuk? Jawabannya tidak. Dalam sejarah peradaban manusia, ternyata ada sebuah periode ketika perempuan bertubuh gemuk dianggap menarik dan melambangkan kemakmuran.

Christopher Forth, profesor sejarah di Universitas Kansas menjelaskan dalam teks Yunani, Ibrani, dan Romawi kuno, fat atau gemuk dipandang tanda kekayaan dan kesuburan. Ini sangat terlihat dari pahatan patung Dewi Kecantikan dalam mitologi Yunani Kuno, Aphrodite yang memiliki badan berisi dengan lipatan perutnya. Badan yang di masa sekarang dianggap gemuk.

Begitu pula di awal abad Renaisans (abad ke-14 hingga 16 Masehi awal). Perempuan bertubuh gemuk dengan lipatan perut, pantat, dan lengan berisi menghiasi berbagai lukisan abad ini dan Peter Paul Rubens serta Tiziano Vecelli (dikenal sebagai Titian) adalah di antaranya.

Anne Hollander, ahli sejarah dalam tulisannya di The New York Times menjelaskan Rubens dikenal lewat lukisannya yang menonjolkan keindahan tubuh berisi (fleshy beauty). Tubuh yang menandakan kemakmuran dan keindahan, sehingga ketipisan tubuh berkonotasi dengan kemiskinan, penyakit, dan usia tua.

Begitu pula dengan Titian. Ia melihat keindahan dan kemurnian dalam bentuk seni telanjang. Mayoritas gambarnya adalah tubuh perempuan gemuk. Venus and Organist and Little Dog (1550) jadi salah satu karyanya paling terkenal.

Dalam lukisan itu, Titian menggambarkan perempuan telanjang di tempat tidurnya. Perempuan itu bertubuh gemuk, dengan lilitan perut, paha, serta lengan yang plumpy. Di saat ini mungkin karya Titian akan banyak dihujat karena memperlihatkan fatness atau kegemukan sebagai sesuatu yang indah. Tapi di masanya, lukisan-lukisannya yang seperti ini dianggap terlalu cantik untuk penampilan publik dan karena itu beberapa disimpan di tempat tersembunyi.

Di Asia sendiri, khususnya pada masa dinasti Tang (618 hingga 907 Masehi) perempuan bertubuh gemuk banyak disukai atau dituliskan oleh Ancient & Oriental, pemasok barang antik dan koin terkemuka di London, romanticised and heroised. Sebelumnya, perempuan terutama selir, dianggap cantik jika mereka langsing bahkan kurus, tetapi saat dinasti Tang perempuan yang lebih montok dianggap lebih cantik dan menarik. Perempuan gemuk pada masa ini banyak berasal dari lingkungan kerajaan. Mereka diwakili dalam seni dan puisi dan menjadi populer di rumah tangga kerajaan.

Akar dari Fatphobia

Jika di masa perempuan gemuk sempat dianggap cantik dan wajar, lalu sejak kapan fatphobia hadir pada manusia modern? Sabrina Strings, associate professor di Universitas California punya jawabannya. Melalui bukunya, Fearing the Black Body: The Racial Origins of Fat Phobia (2019) yang coba dirangkum antropolog Hannah Carlan, fatphobia ternyatabisa dilacak dari abad ke-16 dan selalu berdimensi gender.

Jika pada Renaisans awal, tubuh gemuk masih dipandang sebagai keindahan dan tanda kemakmuran, pandangan ini mulai berubah di akhir Renaisans. Pada era ini slimness atau langsing dikagumi sebagai tanda rasionalitas laki-laki.

Baca juga: Saat Ibu ‘Body Shaming’ Anak Sendiri

Shakespeare hingga Descartes mencemaskan kelebihan berat badan sebagai indikasi kebodohan. Hal ini didukung oleh konteks pasca-Reformasi (periode divergensi teologis dari Reformasi Protestan abad 16) di Eropa. Pada konteks ini, pengaturan diri (self-regulation) menjadi kunci untuk menumbuhkan moralitas dan kerakusan adalah salah satu dosa yang harus dihindari.

Tetapi baru pada akhir abad ke-17, gemuk menjadi sumber untuk kategorisasi rasial dan pemantiknya tak lain adalah perkembangan perdagangan manusia trans-Atlantik. Perbudakan dan pemindahan paksa orang-orang Afrika ke Eropa dan Amerika menciptakan kategorisasi rasial.

Tubuh kurus berubah dari tanda penyakit menjadi bukti superioritas moral dan intelektual orang kulit putih. Tulisan ilmuwan seperti George Cuvier, J.J. Virey, dan Georges-Louis Leclerc contohnya menarik hubungan langsung antara kerakusan, kebodohan, dan karakteristik orang Afrika terutama perempuan Afrika.

Karya-karya mereka memberikan penekanan khusus pada tubuh perempuan Afrika selatan yang digambarkan sangat mengerikan dan dimetaforakan buas seperti binatang. Di masa itu pula, ekploitasi perempuan Afrika (kulit hitam, tubuh curvy, usia anak) bernama Saartjie Baartman terjadi. Ia adalah simbol penjajahan bangsa kulit putih atas tubuh perempuan Afrika.

Pada abad ke-18 hingga 19, ras makin disegregasi. Mulai terbit artikel-artikel yang secara langsung mengaitkan gemuk dengan kebiadaban (savagery), kejahatan, dan kerusakan moralitas manusia. Artikel Harper’s Bazaar tahun 1896 salah satunya. Di sana, penulis menekankan kegemukan dapat membangkitkan kebiasaan makan yang buruk dan amoralitas elite Eropa karena mencerminkan orang Afrika yang “primitif”.

“Stoutness, corpulence, and surplusage of flesh” are never desirable “except among African savages.”

Pada abad ini pula kategorisasi rasial tak hanya mengacu pada orang kulit hitam saja, tetapi juga pribumi yang wilayahnya dijajah bangsa kulit putih.

Di India, para pengamat Inggris di masa kolonialisme mengasosiasikan kegemukan di antara para elite dengan kelemahan, kemalasan, dan sikap pengecut. Selain itu, catatan perjalanan Lady Mary Wortley Montague mengkritisi habis-habisan perempuan Turki yang bertubuh berisi untuk menegaskan superioritas perempuan Eropa yang langsing dan punya kontrol diri.

Pengalaman Perempuan Kulit Hitam

Kendati ada relasi fatphobia dengan pribumi selain orang kulit hitam, String menegaskan, fatphobia tetap tak bisa dilepaskan dengan tubuh perempuan kulit hitam.

Pasalnya, pada abad ke-20 kepanikan terhadap obesitas yang dikenal sebagai obesity pandemic lagi-lagi berasal dari pandangan masyarakat terhadap tubuh perempuan kulit hitam. Perempuan kulit hitam dianggap obesitas karena mereka rata-rata punya skor Body Mass Index (BMI) lebih tinggi daripada perempuan kulit putih. Dari sini mulai banyak laporan dan artikel-artikel yang beredar mengenai bahaya obesitas dan BMI jadi alat ukur akurat mendeteksi obesitas.

Barulah pada tahun 2000-an, para ahli menemukan alasan perempuan kulit hitam cenderung memiliki BMI lebih tinggi daripada perempuan kulit putih. Ini karena orang kulit hitam umumnya memiliki kepadatan mineral tulang, dan/atau massa otot yang lebih besar daripada orang kulit putih.

Dalam penelitian Paul Campos yang berjudul The Obesity Myth: Why America’s Obsession with Weight Is Hazardous to Your Health bahkan ditemukan walau perempuan kulit hitam memiliki BMI lebih tinggi, mereka juga memiliki tingkat kematian yang lebih rendah pada BMI tertentu.

Penelitian Campos dan penelitian-penelitian lainnya inilah yang menyebabkan beberapa akademisi menyimpulkan bahwa ada bias rasial dalam sistem klasifikasi BMI dan pandemi obesitas.

Kini, gagasan fatphobia alias membenci tubuh gemuk it uterus-terusan dikritisi, ditantang, dan dibongkar banyak feminis dan aktivis. Gerakan macam #BodyPositivity atau #BodyNeutrality terus dikembangkan. Intinya untuk menolak gagasan mencintai hanya satu bentuk tubuh (biasanya, tubuh kurus atau langsing saja). Sebab, dampak dari membenci tubuh gemuk bisa berdampak besar, tak cuma di lingkup individu atau personal, tapi juga sistemik. Kamu sendiri, sudahkah membongkar kebencian berlebihan pada tubuh gemuk ini?