Regulasi Poligami dan Dominasi Lelaki: Dari Tafsir Agama hingga Kontroversi Pergub DKI

Aturan baru mengenai poligami di kalangan aparatur sipil negara (ASN) DKI Jakarta telah menjadi sorotan publik. Polemik ini bermula dengan terbitnya Peraturan Gubernur (Pergub) No. 2/2025 tentang Cara Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian, yang intinya mengizinkan ASN DKI untuk beristri lebih dari satu.

Ketentuan ini diatur secara rinci dalam BAB III, Pasal 4 hingga Pasal 9, dengan Pasal 5 yang menjadi pusat perdebatan. Pasal tersebut menyebutkan tiga alasan yang dianggap sah untuk seorang ASN laki-laki berpoligami: Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya; istri mengalami cacat tubuh atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; atau istri tidak dapat melahirkan keturunan setelah 10 tahun pernikahan.

Baca juga: Hiperseksual sebagai Dalih Pamungkas Poligami

Tiga poin tersebut mensubordinasikan dan mendiskriminasikan perempuan. Jika ditelaah, hampir semua regulasi yang membahas pembolehan poligami di Indonesia diskriminatif terhadap perempuan. Dua di antaranya, yang menjadi hulu semua regulasi pembolehan poligami, adalah Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 57.

Pada tahun 2010, Kementerian Agama menerbitkan Al-Qur’an dan Tafsirnya, yang membahas ayat terkait poligami. Tafsir ini menyebutkan tiga alasan yang membolehkan laki-laki untuk berpoligami, yaitu jika istri dinyatakan mandul secara medis; istri telah memasuki usia menopause, tidak lagi sanggup melayani suami yang masih memiliki kebutuhan biologis, sehingga dikhawatirkan suami akan berzina; dan jumlah perempuan jauh lebih banyak dibandingkan laki-laki, misalnya akibat perang atau sebab lainnya.

Padahal dalam Al-Quran, hanya disebut dalam Surat An-Nisa ayat 3 sebagai berikut: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (apabila kamu menikahinya), maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”

Ayat tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan alasan-alasan seperti mandul, menopause, atau kebutuhan biologis sebagai syarat poligami. Untuk itu, tafsir Kementerian Agama soal pembolehan poligami ini juga diskriminatif terhadap perempuan dan cenderung mengutamakan kepentingan laki-laki.

Baca juga: Menghadiri Diskusi Tentang Poligami dan Inilah yang Saya Pelajari

Poligami sebagai manifestasi maskulinitas hegemonik

Salah satu alasan poligami di Indonesia menjadi isu yang diperdebatkan adalah kuatnya pengaruh patriarki dalam masyarakat. Hal ini tecermin dalam regulasi dan tafsir ayat agama yang memberikan ruang bagi praktik poligami. Untuk memahami hal ini, konsep maskulinitas hegemonik dapat digunakan sebagai pisau analisis.

Maskulinitas, menurut Michael Flood dalam esainya “Between Men and Masculinities: An Assessment of the Term Masculinity” (2022), merujuk pada tiga hal utama:

- Kepercayaan, ideal, imaji, representasi, dan wacana yang berkaitan dengan laki-laki.

- Sifat-sifat yang membedakan laki-laki dan perempuan secara sosial dan budaya.

- Strategi kekuasaan laki-laki, yang bertujuan untuk melanggengkan dominasi mereka dalam masyarakat.

Maskulinitas, menurut Flood, bukanlah konsep yang statis atau seragam, melainkan fenomena yang dinamis dan kontekstual. Ia melibatkan pengalaman subjektif, relasi sosial, dan struktur masyarakat yang saling berinteraksi. Dengan kata lain, maskulinitas sangat dipengaruhi norma budaya, agama, gaya hidup, hingga relasi kekuasaan.

Maskulinitas hegemonik, sebagaimana didefinisikan oleh sosiolog Raewyn Connell, adalah konfigurasi praktik gender yang menjamin dominasi laki-laki atas perempuan dan laki-laki lain. Dominasi ini tidak selalu berwujud kekerasan, tetapi sering kali melalui mekanisme persuasi, budaya, dan institusi. Maskulinitas hegemonik menetapkan standar bagaimana “seharusnya” menjadi laki-laki, termasuk dalam hal peran sosial dan relasi gender.

Dalam konteks poligami, maskulinitas hegemonik terlihat jelas. Praktik ini sering kali didukung oleh dalih yang menormalisasi ketimpangan gender, seperti anggapan bahwa laki-laki memiliki kebutuhan biologis yang lebih besar atau bahwa poligami adalah bentuk “bantuan” kepada perempuan. Dalih-dalih ini memperkuat struktur sosial patriarkal yang menguntungkan laki-laki dan menempatkan perempuan pada posisi subordinat.

Baca juga: Kenapa Poligami Pejabat Publik Patut Digugat

Contohnya, dalam aturan poligami seperti Pergub DKI Jakarta No. 2 Tahun 2025, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), terdapat kriteria poligami yang cenderung diskriminatif terhadap perempuan, seperti alasan “istri tidak dapat menjalankan kewajibannya” atau “istri tidak bisa melahirkan keturunan.” Aturan-aturan ini tidak hanya mensubordinasikan perempuan, tetapi juga memperkuat dominasi laki-laki melalui legitimasi hukum dan agama.

Poligami bukan sekadar praktik budaya atau keyakinan agama, tetapi juga alat yang memperkuat relasi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Dengan mendalami konsep maskulinitas hegemonik, kita dapat memahami bagaimana patriarki bekerja melalui legitimasi sosial, budaya, dan institusi. Dominasi ini tidak hanya menciptakan ketidaksetaraan dalam relasi gender, tetapi juga memastikan bahwa kekuasaan laki-laki tetap terpelihara dalam berbagai aspek kehidupan.

Salah satu dampak nyata maskulinitas hegemonik terlihat dalam praktik poligami. Dalam konteks ini, poligami menjadi manifestasi dominasi laki-laki yang sering kali didukung oleh dalih-dalih yang menormalisasi ketimpangan gender. Contohnya adalah anggapan bahwa laki-laki memiliki kebutuhan biologis yang lebih besar atau bahwa poligami diperlukan untuk “menolong” perempuan yang jumlahnya lebih banyak. Dalih-dalih semacam ini sejatinya memperkuat struktur sosial yang menguntungkan laki-laki dan menempatkan perempuan dalam posisi subordinat.

Karenanya, poligami tidak hanya menguntungkan laki-laki, tetapi juga menjadi cerminan bagaimana patriarki beroperasi melalui konstruksi maskulinitas hegemonik. Konsep ini, seperti dijelaskan oleh Connell, membantu kita memahami bahwa dominasi laki-laki tidak selalu terjadi melalui kekerasan, tetapi juga melalui legitimasi budaya, sosial, dan institusi.

Praktik poligami di Indonesia, baik dalam regulasi maupun tafsir agama, mencerminkan pengaruh kuat dari maskulinitas hegemonik. Regulasi seperti Pergub DKI Jakarta No. 2/2025, UU Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam, meskipun disusun dengan dalih tertentu, secara implisit mensubordinasikan perempuan dengan menetapkan kriteria yang diskriminatif dan cenderung mengutamakan kepentingan laki-laki.

Dengan demikian, poligami tidak hanya mencerminkan praktik budaya atau keyakinan agama, tetapi juga menjadi mekanisme sosial yang memperkuat relasi timpang antara laki-laki dan perempuan, memastikan dominasi laki-laki tetap terpelihara di berbagai aspek kehidupan.

Firda Amalia ([email protected]) adalah asisten peneliti di Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM UIN Jakarta)

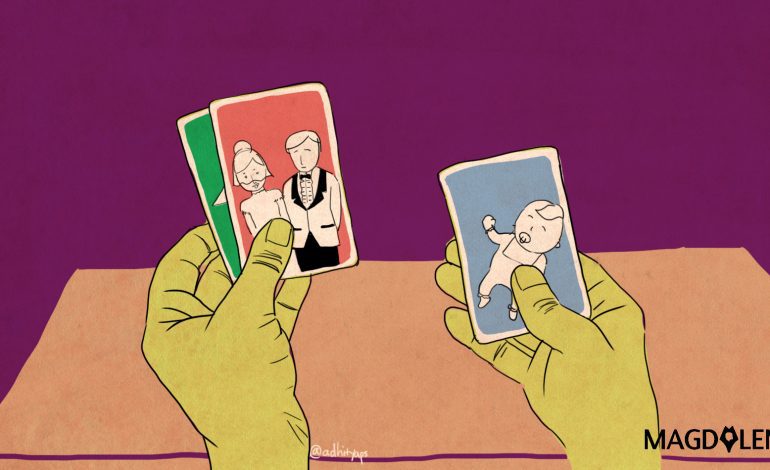

Ilustrasi oleh Karina Tungari