‘Kokokan Mencari Arumbawangi’ adalah Kritik Keras ‘Over Tourism’ Bali

Suatu hari, seorang anak perempuan tiba-tiba jatuh dari langit, dibalut dengan kain lusuh. Segerombolan burung kokokan membawa dan menjatuhkannya ke kebun bawang merah milik ibu tunggal, Nanamama. Kejadian itu langsung bikin gempar seluruh desa. Buat mereka, ini bisa berarti pertanda buruk atau bala bagi desa.

Namun, tidak bagi Kakaputu, anak laki-laki Nanamama. Begitu matanya bertemu dengan mata anak itu, ia tahu bahwa ia akan menyayangi gadis kecil ini seperti adik sendiri. Tanpa ragu, Kakaputu menggenggam tangan anak itu dan membawanya pulang ke rumah. Nanamama pun menyambut anak tersebut dengan hati terbuka dan memberinya nama Arumbawangi.

Sejak itu, Arumbawangi menjalani hidup baru sebagai anak perempuan Nanamama dan adik Kakaputu. Mereka hidup sederhana namun damai, menggantungkan hidup pada tanah leluhur mereka. Hingga suatu hari, Rudi, seorang pengusaha kaya dari Jakarta, datang bersama anak laki-lakinya, Jojo, dengan tujuan membangun hotel di tengah sawah. Untuk mewujudkan ambisinya, Rudi mendekati kepala desa dan warga desa agar mau menjual lahan mereka.

Namun, hanya Nanamama yang menolak. Bagi Nanamama, tanah adalah nyawa, dan menjualnya berarti mengorbankan segala sesuatu yang telah mereka jaga dengan penuh cinta. Dengan tegas, Nanamama meniupkan terompet tanda perang, siap mempertahankan tanah mereka dari invasi kapitalis.

Baca Juga: Review ‘Kisah Camar dan Kucing yang Mengajarinya Terbang’: Lagu Lama Keegoisan Manusia

Manusia Modern yang Tercerabut dari Tanah

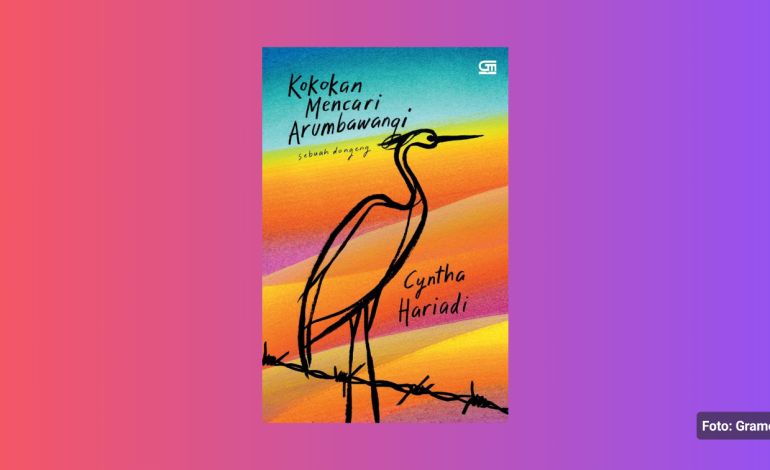

Kisah ini merupakan inti dari novel Kokokan Mencari Arumbawangi karya Cynthia Hariadi, yang baru saja dicetak ulang pada Maret 2025. Novel ini bukan sekadar cerita tentang tanah, tetapi juga pengingat penting mengenai hubungan manusia dengan alam dan bagaimana kapitalisme bisa merusak kedamaian itu.

Dalam novel ini, Cynthia menggambarkan bagaimana segala yang kita butuhkan untuk hidup dengan layak—makanan, perlindungan, dan kesejahteraan—sudah tersedia dari alam, selama kita merawatnya dengan cinta.

Rutinitas bertani yang dijalani oleh Nanamama, Arumbawangi, dan Kakaputu mencerminkan bagaimana kehidupan yang harmonis dengan alam dapat memenuhi segala kebutuhan manusia. Di pagi hari, sebelum mereka bekerja di ladang, mereka menyiapkan sesajen, mengenakan pakaian tradisional, menyalakan dupa, dan berdoa untuk mendapatkan keberkahan dari leluhur dan pencipta. Mereka tahu, jika alam baik, hidup mereka akan baik. Sebaliknya, jika alam menderita, mereka juga akan merasakannya.

Namun, hubungan harmonis antara manusia dan alam yang digambarkan dalam novel ini semakin terpinggirkan dalam kenyataan hidup desa yang lebih modern. Banyak warga yang sudah mulai kehilangan ikatan mereka dengan tanah. Mereka yang dulunya bergantung pada hasil bumi kini terjerat godaan pembangunan dan keuntungan instan.

Baca Juga: ‘Babel, or the Necessity of Violence’: Benarkah Kekerasan Dibutuhkan dalam Gerakan Pembebasan?

Alienasi dari Alam dan Kapitalisme

Karl Marx, dalam teori alienasi dari alam (alienation from nature) mengungkapkan, industrialisasi dan kapitalisme telah menggeser kebutuhan manusia untuk bergantung pada alam. Alih-alih menjaga keseimbangan dengan alam, manusia justru mulai menganggapnya sebagai sumber daya yang harus dieksploitasi tanpa batas.

Fenomena ini tercermin dalam perilaku warga desa yang begitu mudah menerima tawaran Rudi untuk menjual lahan mereka demi uang. Mereka memandangnya sebagai peluang untuk membuka usaha baru, tanpa menyadari mereka sedang mempertaruhkan masa depan mereka.

Seiring berjalannya waktu, kesadaran akan dampak negatif dari perubahan ini semakin menghilang. Tanah yang dulu menyuplai kebutuhan pokok mereka kini berubah menjadi lahan hotel dan bangunan kapitalis. Keputusan ini membawa konsekuensi besar: Harga bahan pokok melonjak, dan para petani pun semakin terjebak dalam kemiskinan. Tanpa tanah, mereka kehilangan sumber hidup mereka.

Seperti yang ditulis dalam The Democratic Dilemma: Can Citizens Learn What They Need to Know? oleh Lupia dan McCubbins (2002), ketidaktahuan mengenai dampak jangka panjang keputusan-keputusan seperti ini hanya akan memperburuk kualitas kehidupan dan mempengaruhi proses demokrasi. Warga desa yang terjebak dalam ilusi keuntungan jangka pendek akan merasakan dampaknya ketika mereka tak lagi bisa bertahan di tanah yang dulu mereka jaga. Keputusan mereka untuk menjual lahan hanya memperburuk ketergantungan pada sistem kapitalis yang lebih besar dan merusak.

Meskipun tindakan warga desa yang menerima tawaran untuk menjual tanah mereka mengecewakan, kenyataannya, keputusan ini tak terjadi dalam ruang hampa. Ada permasalahan struktural yang melatarbelakangi sikap tersebut. Ini berakar dari kebijakan zaman Soeharto, tepatnya melalui program swasembada pangan yang dikenal dengan Revolusi Hijau. Program ini menyebabkan peralihan teknologi pertanian tradisional yang sudah digunakan oleh masyarakat menjadi teknologi pertanian modern.

Di bawah program ini, petani dipaksa untuk mengganti bibit-bibit lokal mereka dengan varietas unggul. Varietas tersebut dirancang untuk meningkatkan hasil produksi pertanian nasional. Untuk mempercepat produktivitas, penggunaan pupuk kimia dan pestisida pun diperkenalkan secara intensif, bersama dengan sistem irigasi modern yang lebih efisien.

Namun, penggunaan berlebihan pupuk kimia dan pestisida tersebut lama kelamaan merusak keseimbangan mikroorganisme tanah yang sangat penting untuk kesuburan. Selain itu, praktik monokultur yang menjadi kebiasaan mengurangi keanekaragaman tanaman yang seharusnya dapat menjaga keseimbangan ekosistem dan mengembalikan nutrisi ke tanah.

Peralihan besar-besaran ini dilakukan tanpa mitigasi yang memadai, yang berujung pada kerusakan tanah yang tak terhindarkan. Tanah yang sudah terlanjur rusak tidak lagi mampu menghasilkan hasil bumi yang melimpah. Inilah yang membuat para petani terpaksa menjual atau menyewakan lahan mereka, memilih untuk mencari penghidupan lain. Konflik ini tergambar jelas dalam tokoh Wawatua, salah satu penduduk desa yang mendukung alih fungsi lahan demi pembangunan komersial.

Baca Juga: Ulasan ‘Lessons in Chemistry’, Benarkah Perempuan Kini Sudah Setara?

Kritik terhadap Over-Tourism di Bali

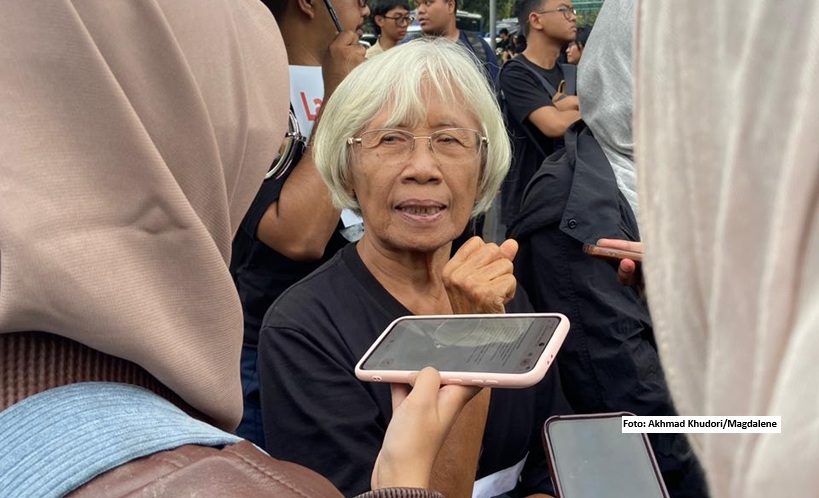

Cynthia, dalam wawancara dengan Maca.web.id menjelaskan, inspirasi untuk novel Kokokan Mencari Arumbawangi datang dari kekhawatirannya mengenai alih fungsi lahan akibat pembangunan komersial, terutama over-development dan over-tourism.

Dalam novel ini, pembaca bisa melihat dengan jelas bagaimana konflik utama dimulai dari ambisi Rudi, pengusaha kaya yang ingin mengubah Desa Nanamama menjadi lokasi hotel berkonsep alam. Desa Nanamama yang masih asri dan alami menjadi daya tarik bagi Rudi, yang ingin membangun hotel di tengah sawah agar para pengunjung bisa menikmati alam tanpa harus kehilangan kemewahan. Di balik ambisinya, Rudi seolah menganggap alam sebagai komoditas yang bisa dinikmati, tanpa peduli jika kerusakan ekologis terjadi akibat tindakan manusia yang egois.

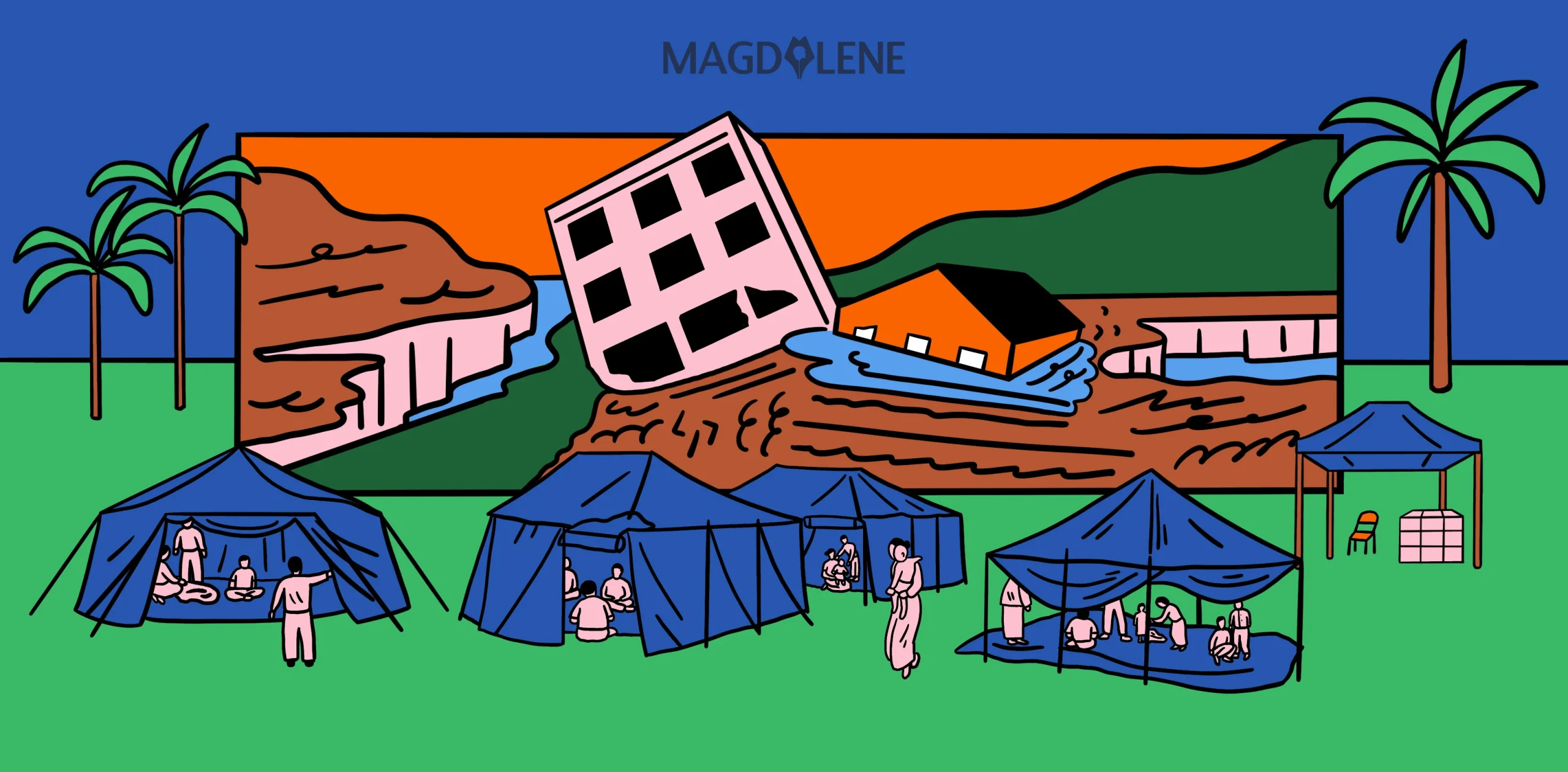

Fenomena over-tourism ini juga telah menjadi perbincangan hangat di Bali dalam beberapa tahun terakhir. Mengutip dari Kompas.id (2019), Bali menerima lebih dari 6 juta wisatawan mancanegara sebelum pandemi Covid-19, yang menyebabkan tekanan besar terhadap infrastruktur dan sumber daya alam pulau ini. Lonjakan jumlah wisatawan yang tajam memunculkan permasalahan baru, seperti penurunan kualitas air, peningkatan volume sampah, dan kerusakan ekosistem pesisir serta terumbu karang.

Penelitian Universitas Udayana pada 2018 mencatat, tekanan terhadap sumber daya alam Bali telah menyebabkan penurunan signifikan dalam ketersediaan air bersih, serta peningkatan pencemaran di beberapa daerah wisata. Pertumbuhan infrastruktur pariwisata yang tidak seimbang dengan kemampuan lingkungan semakin memperburuk kerusakan alam dan keanekaragaman hayati pulau tersebut.

Secara sosial, over-tourism juga membawa dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat lokal. Kenaikan harga properti dan biaya hidup yang sangat tinggi memaksa penduduk tradisional Bali kehilangan akses terhadap tanah dan sumber penghidupan mereka. Dalam wawancara dengan BBC Indonesia pada 2024, salah satu warga Bali, Ni Made Fitri Apriyani, mengungkapkan bagaimana ia harus mengubur impiannya untuk memiliki tanah di Batubulan, Gianyar, karena harga tanah yang kini sudah mencapai Rp300 juta per 100 meter persegi, sementara gaji bulanannya hanya berkisar antara Rp3-4 juta.

Fenomena ini memperlihatkan betapa pembangunan yang tidak terkelola dengan baik bisa memperburuk ketimpangan sosial dan merusak keseimbangan alam. Seperti yang digambarkan dalam novel Cynthia, alam yang semula menjadi bagian integral dari kehidupan manusia kini dipandang sebagai komoditas semata, yang akhirnya menimbulkan kerusakan jangka panjang bagi lingkungan dan kehidupan masyarakat lokal.

Perkara over-tourism semakin runyam karena berkaitan erat dengan perkembangan pseudo ekowisata di Bali. Nyoman Sukma Arida, dosen Fakultas Pariwisata Universitas Udayana, dalam wawancara dengan Tempo.co mengungkapkan, pseudo ekowisata adalah bentuk pariwisata yang tampil seolah-olah ramah lingkungan, namun justru menyingkirkan masyarakat lokal dan memberi mereka kerugian. Pemilik modal memanfaatkan tren ekowisata untuk menarik wisatawan yang peduli lingkungan, namun penerapannya sering kali bertentangan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan dan konservasi yang sesungguhnya.

Contoh nyata bisa dilihat pada pembangunan fasilitas wisata di kawasan yang seharusnya dilestarikan, seperti resort atau vila mewah yang dibangun di atas lahan hutan atau dekat kawasan pesisir yang rentan. Beberapa contoh di antaranya adalah Bali Zoo Park, Bali Safari and Marine Park, Elephant Safari Park, dan Banjar Taro Kaja. Pseudo ekowisata seperti ini lebih mengutamakan estetika dan keuntungan jangka pendek daripada upaya pelestarian lingkungan yang berkelanjutan.

Dampaknya sangat besar: Selain merusak ekosistem alami, pseudo ekowisata juga mengikis nilai-nilai budaya, kearifan lokal, dan bahkan memicu konflik horizontal. Dalam Kokokan Mencari Arumbawangi, konflik horizontal yang terjadi di antara warga desa dan keluarga kecil Nanamama sangat terasa.

Warga yang mendukung pemilik modal berusaha keras agar lahan milik Nanamama jatuh ke tangan mereka—salah satunya dengan cara licik: Tidak mengundang Kakaputu dan Arumbawangi dalam rapat desa. Mereka dihalangi untuk ikut dalam pengambilan keputusan soal penjualan lahan. Dengan memanfaatkan status Kakaputu dan Arumbawangi yang masih anak-anak dan tidak diakui secara sah, baik menurut negara maupun adat, warga desa mencoba melegitimasi pengambilalihan lahan itu.

Melalui kritik tajam ini, Cynthia, dalam wawancara yang sama, berharap Bali bisa kembali ke jalan yang lebih mandiri dan berkelanjutan, dengan memberikan kedaulatan kepada petani, bukan pemilik modal.

“Mereka harus berdaya (petani). Lihat saja bagaimana pandemi ini melumpuhkan Bali karena terlalu menggantungkan ekonomi pada turisme,” ujar Cynthia.