‘Seks dalam Ketetapan Negara dan Tuhan’: Tubuh Perempuan Dijajah atas Nama Moral

Bicara seksualitas perempuan memang enggak pernah ada habisnya. Dalam masyarakat patriarkal, seksualitas dan perempuan ditempatkan sebagai dua kutub magnet yang berlawanan. Antropolog, aktivis, sekaligus feminis radikal libertarian Gayle Rubin pernah bilang, karena berlawanan, seksualitas selalu dibingkai sebagai suatu bahaya, buruk, merusak, dan negatif. Seks lantas dilukiskan dalam frasa dosa, penyakit, neurotik, patologi, dekadensi, polusi, dan sebagainya. Tujuannya apa? Untuk merepresi seksualitas perempuan.

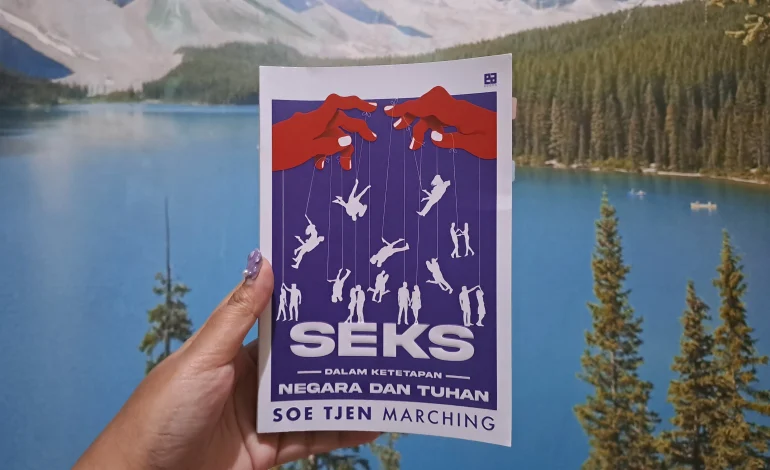

Soe Tjen Marching, Dosen Departemen Bahasa, Budaya dan Linguistik di SOAS University of London dalam bukunya “Seks Dalam Ketetapan Negara dan Tuhan” (2024) menyoroti isu ini. Buku berisi kumpulan artikel yang pernah diterbitkan lalu diberikan catatan terkini itu, memperlihatkan kontrol terhadap seksualitas perempuan yang begitu sistemik. Itu diwujudkan lewat norma budaya, sosial, agama, juga dalam produk hukum yang mengkriminalisasi otonomi tubuh perempuan.

Baca Juga: Review ‘Kisah Camar dan Kucing yang Mengajarinya Terbang’: Lagu Lama Keegoisan Manusia

Penjajahan Seksualitas Perempuan atas Nama Moralitas

Lewat produk hukum, kita bisa melihatnya dalam Undang-undang (UU) Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. UU Pornografi bermasalah karena mengaitkan seksualitas dengan moralitas. Moral dianggap sebagai tolok ukur atau pedoman yang suci, mutlak, dan tak lekang oleh waktu meski itu bias gender. Dalam konteks UU Pornografi, moralitas yang juga bersumber dari dogma agama, memposisikan tubuh perempuan sebagai sumber dosa dan kerusakan bangsa.

Enggak heran, perempuan dalam UU ini terus diposisikan sebagai target dan penggoda. Mereka adalah pihak yang salah karena tidak bertingkah laku sopan dan tidak menutup rapat-rapat seluruh anggota tubuhnya dari pandangan kaum laki-laki. Tak ayal, pertanggungjawaban atas pelecehan dan kekerasan seksual yang dialami perempuan pun dianggap murni kesalahannya.

UU ini jelas menggunakan logika berpikir terbalik. Sama seperti dalam memerangi kemiskinan, orang miskinlah yang diperangi. Rumah-rumah masyarakat miskin digusur, anak-anak kecil penjual asongan dikejar-kejar. Sedangkan dalam memerangi kekerasan seksual pada perempuan, perempuanlah yang direpresi seksualitasnya sembari dimusuhi dan dicaci-maki ramai-ramai.

Soe Tjen bilang logika berpikir terbalik ini hadir karena moralitas dipandang sebagai jalan pintas yang cepat dan gampang. Ia adalah rumusan yang dibuat tanpa terlalu banyak dipertanyakan. Ia mengutip tulisan filsuf terkenal Nietzsche yang dalam bukunya Beyond Good and Evil (1886). Di sana dijelaskan bagaimana moralitas jadi ambisi manusia untuk menguasai orang lain. Bahwa kitalah yang benar, dan merekalah yang salah, menjadikan segelintir manusia merasa menjadi Tuhan yang bisa mengadili dan menghukum lainnya.

Atas nama moralitas, peraturan dibuat tidak untuk manusia, tapi manusialah yang dibentuk sesuai peraturan. Sehingga, sering kali moralitas tidak menghormati manusia tetapi malah membenci dan memusuhinya. Soe Tjen melanjutkan kengototan akan moralitas tidak lain untuk menyembunyikan kekuatan yang lebih besar.

Penguasa misalnya, lebih senang mengejar-ngejar perempuan berpakaian mini, dibandingkan dengan memerangi perusahaan-perusahaan adidaya berduit. Penguasa juga lebih suka mengejar-ngejar pekerja seks, dibandingkan membui para mucikari atau pembeli jasa yang berduit dan punya jabatan mentereng.

Baca Juga: ‘Babel, or the Necessity of Violence’: Benarkah Kekerasan Dibutuhkan dalam Gerakan Pembebasan?

Akar Permasalahan yang Tidak Didalami

Contoh yang diberikan Soe Tjen memang ada benarnya. Namun kalau dirunut, moralitas yang selalu disandingkan dengan seksualitas perempuan punya akar yang lebih dalam. Mengutip dari buku Introduction to Sociology (2023) dan Dari Rahim Ini Aku Bicara (2024) seksualitas perempuan direpresi dan selalu dikaitkan dengan moralitas karena ketakutan laki-laki pada rahim.

Perempuan menciptakan kehidupan bahkan peradaban baru lewat rahimnya. Kekuatan yang awalnya diagungkan berubah jadi ketakutan apalagi dalam awal kemunculan patriarki, kepemilikan pribadi diwariskan melalui garis keturunan dari ayah ke anak laki-laki. Hal ini dilakukan bukan sekadar demi menjaga harga diri, tapi juga kekuasaan, kekayaan, dan status laki-laki yang lebih superior. Karena paternitas biologis sulit ditentukan secara pasti tanpa pengujian genetik modern, kendali atas seksualitas perempuan pun jadi inti dari sistem ini.

Norma, adat istiadat, dan praktik patriarki yang didasarkan pada kontrol atas seksualitas perempuan, yang didasarkan pada keyakinan agama dan produk hukum pun dibuat. Pada tahap inilah kita mulai melihat bagaimana institusi perkawinan dibentuk dan diwajibkan. Hanya melalui perkawinan, perempuan boleh dan harus punya anak. Institusi ini jadi jaminan, yang dihasilkan rahim perempuan benar anak darah daging mereka. Jaminan ini sangat penting bagi laki-laki untuk bisa mewujudkan mimpinya meneruskan nama laki-laki dan kuasanya.

Pada prosesnya, keperawanan perempuan jadi harga mati dan zina perempuan dilarang. Perzinaan dikaitkan dengan kerusakan karena ia bisa mengacaukan garis keturunan dan dianggap merusak nama baik suami, tidak sebaliknya. Saat kekristenan masuk, institusi ini semakin dilanggengkan. Dengan lahirnya konsep dosa yang dilekatkan pada Hawa semata (padahal dalam berbagai tafsir progresif keduanya sama-sama melakukan dosa bukan Hawa saja), tubuh perempuan jadi penggoda dan ladang dosa.

Di Islam, institusi ini hadir lewat akad nikah dengan penyerahan simbolis perempuan kepada laki-laki. Saat institusi ini sudah mendapatkan justifikasinya, fungsi maternal pun perlahan ditekankan kepada perempuan. Untuk bisa mendukung fungsi ini, larangan kontrasepsi, aborsi, masturbasi, dan homoseksualitas ditekankan.

Agar kontrol atas seksualitas perempuan tak dapat banyak perlawanan, patriarki lalu menciptakan ilusi kuasa semu dengan membingkai ibu sebagai nyonya atau ratu rumah tangga. Ya namanya juga ilusi, lewat predikat ini perempuan tak sadar telah dimanipulasi dalam kontrak perkawinan. Atas nama pengabdian dan kodrat mereka sebagai ibu dan istri yang baik, perempuan dijebak untuk menjalani pekerjaan perawatan seumur hidup tanpa dibayar dan diapresiasi.

Dengan memahami akar represi seksualitas, maka salah satu pernyataan penting Soe Tjen tentang internalisasi kontrol seksualitas perempuan oleh perempuan sendiri jadi terjustifikasi. Soe Tjen bilang, sama seperti pribumi yang tunduk pada hukum penjajah, karena dari situ mereka mendapatkan penghidupan. Beberapa perempuan juga menyerah pada sistem yang menindas lantaran sering kali terasa lebih nyaman dan aman daripada harus mempertanyakannya.

Menyerah ini bukan semata-mata dimaknai secara pasif. Namun ini adalah proses internalisasi sejak dini yang membuat perempuan merasa tak punya pilihan lain selain tunduk. Ini mengapa kata Soe Tjen dalam berbagai diskursus soal kesetaraan gender, perempuan justru dibenturkan atau dihadapkan dengan perempuan lainnya.

Dalam kasus poligami misalnya, beberapa perempuan yang berusaha melawan tiba-tiba harus menghadapi tidak saja laki-laki, tetapi juga perempuan lainnya. Ini karena buat sebagian dari mereka yang telah menginternalisasi penjajahan atas seksualitasnya sendiri, poligami jadi satu-satunya jalan menuju surga dan menjadi istri serta ibu yang baik (manut saja dengan titah suami) adalah sebaik-baiknya perempuan.

Baca Juga: Ulasan ‘Lessons in Chemistry’, Benarkah Perempuan Kini Sudah Setara?

Selain akar permasalahan dari penjajahan atas seksualitas yang tidak didalami, ada beberapa kesalahan yang ia tuliskan. Salah satu yang cukup fatal, kata dia, Jepang jadi contoh bagaimana kebebasan seksualitas perempuan berpengaruh pada landainya pelaporan kasus kekerasan seksual pada 1990-an dibanding 1970-an.

Pemilihan ini bisa dibilang cukup fatal. Pasalnya kebebasan seksualitas perempuan di Jepang cuma mitos belaka. Mereka cuma terlihat dari bingkai industri pornografi yang lebih banyak mengeksploitasi perempuan. Pada kenyataannya, Jepang sama halnya seperti Korea yang patriarkal (apalagi punya akar pemahaman yang sama soal Konfusianisme) justru jadi “surga” pada pelaku pelecehan dan kekerasan seksual.

Hal ini bisa dilihat dari reputasi buruk Jepang terkait keamanan dan kenyamanan perempuan karena chikan atau laki-laki cabul di dalam kereta. Chikan sering meraba-raba tubuh perempuan bahkan memegang area genital ketika penumpang sedang berdesakan. Lebih buruknya lagi, aksi kekerasan tersebut dinormalisasi dengan diadaptasi dalam konten pornografi.

Dikutip dari tulisan Magdalene pada 2021 lalu, serangan terhadap perempuan itu sering terjadi karena masyarakat Jepang cenderung pasif atau menghindari konflik dan konfrontasi. Perempuan memilih untuk diam daripada membuat dirinya menjadi pusat perhatian. Berkaca dari reputasi ini, walaupun menduduki peringkat sembilan sebagai negara paling aman dalam Global Peace Index 2021, Jepang masih belum menciptakan ruang aman bagi perempuan.

Namun, terlepas dari lubang-lubang kecil itu, Seks Dalam Ketetapan Negara dan Tuhan merupakan karya penting yang perlu dibaca terutama buat pembaca yang baru mendalami isu gender.