Menemukan Kedamaian dalam Layanan Ibadah Daring

Sebelum pandemi virus corona (COVID-19) merebak, layanan ibadah daring yang disediakan oleh banyak gereja menuai pro dan kontra dari jemaat. Sebagian menilai ibadah daring akan membuat umat enggan ke gereja. Orang-orang yang beribadah daring dianggap senang menyendiri bahkan dicap tidak mampu bersosialisasi dengan baik.

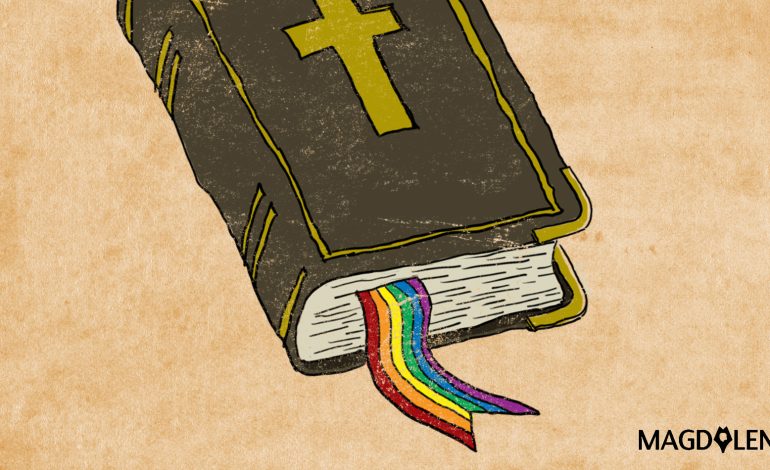

Memang betul, ibadah daring tidak bisa menggantikan perjumpaan dalam ibadah komunal. Namun bagi saya pribadi, layanan ibadah daring terasa lebih aman dan damai ketimbang harus berada di dalam gereja untuk beribadah bersama. Kata salah satu pendeta, Allah menyukai keberagaman. Ia menciptakan manusia dengan banyak model. Akan tetapi, segelintir manusia tidak mampu menerima keberagaman seksualitas. Dan saya, seorang transpuan, sering dirisak karenanya oleh sesama jemaat, bahkan pendeta.

Suatu hari, saya kesengsem dengan salah satu vikaris yang sedang mengenalkan diri di hadapan jemaat, di sebuah gereja di Salatiga. Saat itu saya sedang bertugas sebagai pemandu lagu. Pemimpin ibadah, seorang pendeta perempuan, memergoki wajah saya bersemu merah sambil memandang sang vikaris tampan. Ia mendelik dan tanpa suara, mulutnya mengatakan, “Lu homo, ya?”

Saya tersentak tapi hanya bisa tersenyum.

Kali lain, ia entah bagaimana ia mendengar bahwa saya menyukai dua putra seorang diaken (anggota jawatan pelayanan gereja) di gereja. Tanpa tedeng aling-aling, untung tidak di hadapan orang banyak, dia berusaha membuat saya bertobat dengan berkata, “Lu laki-laki. Lu harus mencintai perempuan.”

Kembali saya terpana, dan hanya tersenyum.

Pada sebuah perjumpaan lain dengan penatua (pengurus gereja) yang cukup dekat dengan saya, dia tampak risi melihat saya memakai baju bergaya feminin. Kebetulan saya sedang mengenakan baju biru bunga-bunga yang berkesan agak santai di gereja karena saya tidak sedang melayani.

Baca juga: Kita Lupa Mendoakan Hal-hal Ini

Ia menegur saya, “Hai! Lama-lama, melihat kamu seperti ini, kamu akan saya carikan pacar. Kasihan, orang tuamu jauh di Lampung sana tidak ada yang mengurus. Masa laki-laki pakai baju perempuan?”

Di dalam hati, saya hanya meminta kekuatan kepada Tuhan. Saya hanya bisa tersenyum. Saya hanya mengiyakan melalui mulut, tetapi tidak di dalam hati hanya untuk memuaskan kehendak orang tersebut yang ingin membuat saya bertobat atas dasar—katanya—kasih.

Puncak kepahitan itu timbul ketika memutuskan untuk pindah gereja.

Di gereja yang baru, hadir seorang calon pendeta yang membuat jantung saya berdegup kencang. Banyak puisi lahir dari rasa sayang saya kepadanya. Perjumpaan awal saya pun sangat manis. Bermula dari jabat tangan di Kamis Putih dan percakapan renyah di Ibadah Minggu Fajar Paskah, hari-hari saya kemudian persis pelangi. Namun, ketika seseorang berkata bahwa dirinya akan bertunangan dengan seorang perempuan, hati saya hancur.

Saya mencoba bercerita kepada beberapa orang yang menurut saya bisa saya percaya untuk menenangkan diri. Nahas. Saya malah dijadikan bahan bercanda oleh seseorang, dan dia malah memutarbalikkan cerita saya. Calon pendeta itu berubah 180 derajat. Ia menjauhi saya. Saya bertanya pada diri sendiri, Apakah rasa suka yang saya miliki ini begitu jahat? Padahal saya tidak berniat untuk memilikinya barang sejengkal pun!

Baca juga: Maria Magdalena Zaman ‘Now’

Singkat cerita, kami berbicara empat mata. Ia menggarisbawahi pertunangannya. Ia menjauhi diri saya atas saran orang-orang yang “ngakunya” memahami isu gender dan seksualitas di kampusnya. Saya merasa marah dengan alasan tersebut. Saya sempat mengirimkan pesan pedas padanya, “Kamu harusnya tidak perlu mengagung-agungkan alasan pertunangan itu dan menanggapi permasalahan ini dengan lebih rileks. Kamu harusnya berpikir, saya sudah hancur sebagai seorang perempuan tanpa vagina. Jangan lagi kamu sakiti saya dengan kata-katamu itu.”

Pada akhirnya, saya harus memberi dia “pelajaran”. Saya berubah menjadi Yudas Iskariot di dalam sebuah ibadah minggu. Kebetulan, calon pendeta itu berkhotbah. Saya memutuskan untuk tidak menanggapi ucapan selamat hari Minggu darinya dan membuang muka.

Di kalangan orang Kristen ada sebuah pemeo: Jika kamu bermasalah dengan satu orang di gereja, selesaikan saja dengan orang tersebut, tapi tetaplah datang ke gereja. Karena masalahmu hanya ada dengan orang itu. Bukan dengan orang lain.

Saya mencoba mengikuti pemeo tersebut. Ada benarnya, saya harus menjadi orang yang kuat. Namun, pada suatu titik, saya dipaksa untuk jujur terhadap diri sendiri. Melihat wajahnya, saya jadi sakit kepala berkepanjangan.

Sejak saat itu, saya merasa lebih damai beribadah daring. Saya terbebas dari perisakan verbal. Saya menjadi lebih punya waktu untuk melepaskan pengampunan kepada mereka yang sudah merisak saya, meski berat prosesnya. Saya menjadi lebih mampu untuk membangun kepercayaan diri saya untuk menjadi seorang yang kuat dan berani speak-up terhadap perisakan yang menimpa saya.