Aktivisme Mahasiswa Dekade Terakhir: Golput, Anti-Politik Praktis, Peka Isu HAM

Mahasiswa punya peran penting dalam proses demokrasi. Partisipasi mereka selalu menarik untuk dilihat dan dipelajari terutama terkait dengan aktivisme sosial politik.

Di Indonesia, mahasiswa tampil dalam berbagai momen yang menentukan arah bangsa, dari Era Tritura 1966 yang diikuti berdirinya rezim Orde Baru sampai gerakan Reformasi 1998 yang menandai lahirnya rezim demokrasi.

Bagaimana potret aktivisme mahasiswa pada era modern?

Saya bersama tim dari Program Studi Ilmu Politik di Universitas Brawijaya menggelar survei tentang aktivisme mahasiswa untuk mendapatkan gambaran termutakhir mengenai pola partisipasi politik mereka, identifikasi ideologi dan keyakinan, dan penilaian umum mereka terhadap rezim politik – terutama dalam 10 tahun terakhir.

Survei ini kami lakukan secara daring pada periode Agustus-Oktober 2020 terhadap mahasiswa aktif minimal semester 3 yang tersebar di 26 perguruan tinggi di Indonesia baik swasta, negeri, umum ataupun keagamaan.

Terdapat 497 responden yang mengisi kuisioner secara lengkap dan terverifikasi.

Kami menemukan bahwa aktivisme mahasiswa tampak masih menjaga jarak dari politik elektoral (pemilu) dan segenap kegiatan perebutan kekuasaan melalui partai politik, namun peka terhadap isu demokrasi dan hak asasi manusia (HAM).

Baca juga: 20 Tahun Reformasi dan Narasi Gerakan Perempuan

Partisipasi Elektoral yang Rendah

Pertama, kami menanyakan mahasiswa mengenai keterlibatan aktif mereka dalam proses politik elektoral, dalam hal ini pemilu selama satu dekade ke belakang.

Dari jawaban yang disampaikan, jumlah mahasiswa yang mencoblos hanya 27 persen, sementara 73 persen lainnya mengaku tidak terlibat (golput). Ini senada dengan temuan survei dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang menemukan partisipasi pemilih berusia di bawah 21 tahun saat Pilkada 2020 hanya sebesar 39 persen.

Menurut saya, partisipasi elektoral yang rendah ini bisa jadi disebabkan dua kondisi: mahasiswa mungkin menolak terlibat dalam politik partisan, atau ingin menegaskan independensi mereka dari mobilisasi politik.

Selain itu, terdapat juga indikasi kuat bahwa mahasiswa yang merantau memiliki keterbatasan dalam mengurus pendaftaran pemilu.

Studi tahun 2019 di Malang, Jawa Timur, misalnya, menemukan bahwa lebih dari setengah (51,6 persen) mahasiswa responden kekurangan informasi mengenai formulir A5 (memilih di lokasi berbeda dari domisili asal), dan sebagian lainnya memilih golput karena malas melalui tahapan administrasi untuk formulir tersebut.

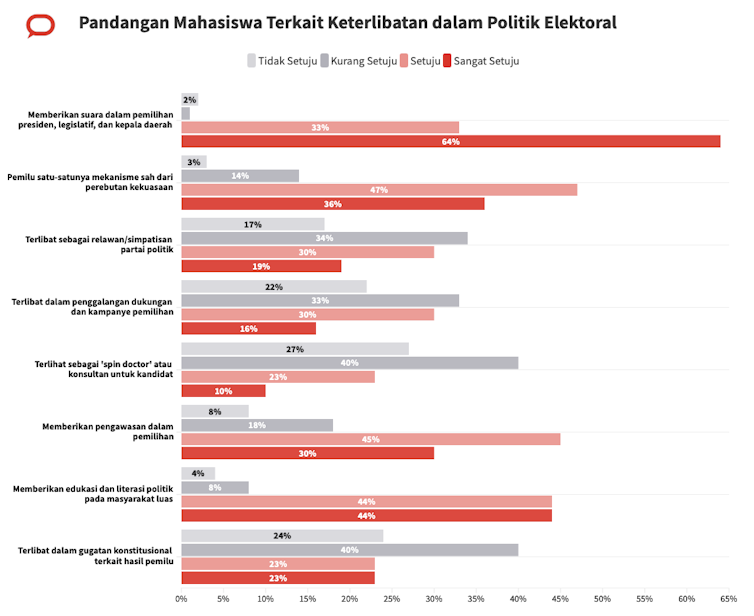

Gambar 1: Keterlibatan dalam politik elektoral. (Aminuddin & Ramadlan, 2021)

Gambar 1: Keterlibatan dalam politik elektoral. (Aminuddin & Ramadlan, 2021)

Bagi mereka yang terlibat dalam pemilu pun, secara umum kami menemukan tiga pola penting.

Pertama, para mahasiswa tersebut menyatakan pentingnya keterlibatan dalam politik elektoral dengan cara mencoblos saat pemilu atau pilkada (total 97 persen setuju).

Banyak dari mereka menganggap ajang tersebut sebagai satu-satunya mekanisme yang sah dalam perebutan kekuasaan (total 83 persen setuju).

Kedua, meski demikian, para mahasiswa memiliki tingkat persetujuan yang sangat rendah terkait keterlibatan dalam mobilisasi atau kampanye politik (total 55 persen tidak setuju), menjadi buzzer atau konsultan politik (total 67 persen tidak setuju), serta relawan bagi partai dan kandidat (total 51 persen tidak setuju).

Mereka bahkan cenderung tidak ingin terlibat dalam gugatan sengketa pemilu (total 64 persen tidak setuju).

Sekalipun mereka terlibat mobilisasi, para mahasiswa melakukannya sebatas sebagai bentuk solidaritas kekerabatan yang kuat dengan sesama mahasiswa, atau terlibat secara tidak langsung seperti memberi dukungan logistik ke tempat pemungutan suara (TPS).

Ketiga, mahasiswa cenderung lebih menyetujui keterlibatan dalam bentuk aktivitas pengawasan pemilu, serta pemberian edukasi dan literasi politik terhadap masyarakat (total 88 persen setuju).

Ini adalah tanda bahwa idealisme mahasiswa terhadap penyelenggaraan pemilu yang berkualitas sebenarnya masih sangat tinggi.

Di sini, sosialisasi dan ajakan yang masif dari lembaga seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjadi penting agar mahasiswa mendapat pengetahuan dan akses untuk berpartisipasi dalam pengawasan pemilu.

Sementara, perluasan edukasi dan literasi politik lebih banyak berkaitan dengan kampanye anti politik uang (money politics) yang masif melalui berbagai kegiatan kemahasiswaan, termasuk pengabdian masyarakat dan Kuliah Kerja Nyata (KKN).

Berdasarkan hal-hal di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa sikap apolitis mahasiswa terhadap proses elektoral lebih banyak disebabkan upaya mereka untuk menjaga jarak dari tarikan kepentingan aktor politik praktis – terutama partai politik beserta caleg yang mereka usung.

Baca juga: Kepemimpinan Perempuan Era Orde Baru: Jadi Istri dan Ibu Nomor Satu

Peka isu demokrasi dan HAM

Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, muncul gejolak demonstrasi mahasiswa bersama dengan gerakan buruh dan kelompok masyarakat lainnya dalam menyuarakan isu-isu nasional.

Gerakan mahasiswa ini terlihat saat muncul upaya pelemahan KPK, terganggunya hak pekerja akibat UU Cipta Kerja, serta merosotnya kebebasan berekspresi di Indonesia.

Secara umum, isu-isu tersebut terkait erat dengan demokrasi dan HAM, serta mendapatkan respons serta sambutan luas di berbagai daerah.

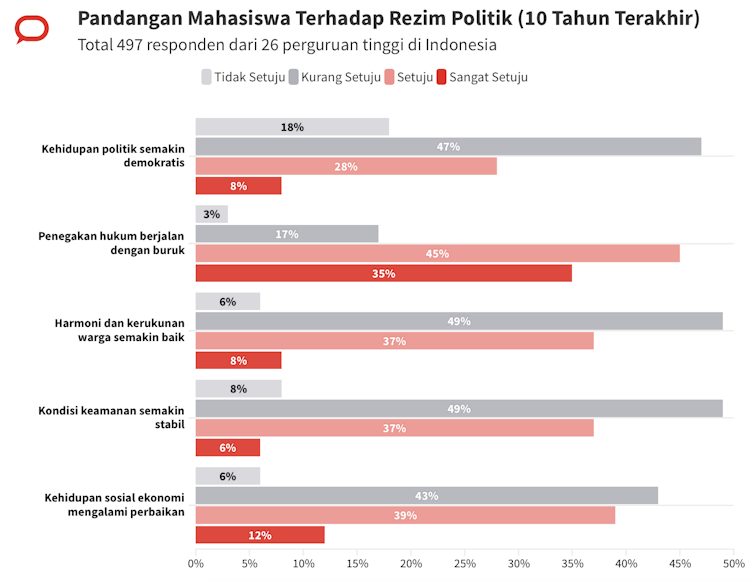

Gambar 2: Pandangan terhadap rezim politik. (Aminuddin & Ramadlan, 2021)

Gambar 2: Pandangan terhadap rezim politik. (Aminuddin & Ramadlan, 2021)

Penilaian mahasiswa terhadap kinerja rezim politik memperlihatkan hal yang tidak jauh berbeda dengan berbagai demonstrasi di atas.

Para responden dalam survei kami menyatakan penolakan (total 65 persen tidak setuju) saat kami tanya apakah kehidupan politik di Indonesia semakin demokratis dalam satu dekade terakhir.

Mereka juga mendukung pernyataan bahwa penegakan keadilan hukum berjalan dengan buruk (total 80 persen setuju) selama periode ini.

Tren di atas bisa jadi merupakan cerminan dari ideologi sosial politik mahasiswa. Berdasarkan survei kami, mahasiswa memang cenderung punya preferensi yang kuat terhadap isu-isu demokrasi dan HAM.

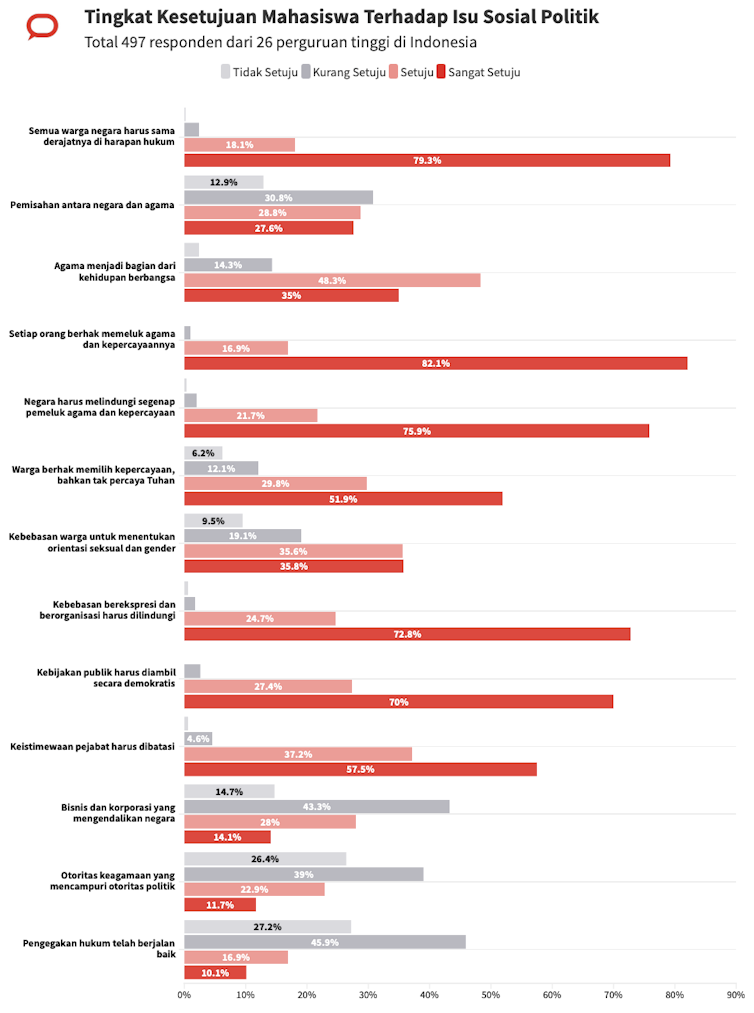

Gambar 3: Tingkat kesetujuan terhadap isu sosial politik. (Aminuddin & Ramadlan, 2021)

Gambar 3: Tingkat kesetujuan terhadap isu sosial politik. (Aminuddin & Ramadlan, 2021)

Para responden, misalnya, menyatakan dukungan kuat terhadap kebebasan berbicara dan berorganisasi (total 97,5 persen setuju), pembatasan terhadap keistimewaan pejabat (total 94,7 persen setuju), kebebasan memilih agama dan kepercayaan (total 81,7 persen setuju), hingga kebebasan untuk menentukan orientasi seksual dan gender (total 71,4 persen setuju).

Bahkan, mayoritas juga menolak menguatnya peran oligarki (total 58% tidak setuju) hingga menguatnya pengaruh otoritas keagamaan dalam urusan politik (total 65,4 persen tidak setuju).

Baca juga: Homofobia dalam Kampanye Pemilu 2019

Kekuatan Politik yang Masih Signifikan

Penelitian ini memberikan potret terkini terhadap aktivisme politik mahasiswa dalam kurun 10 tahun terakhir. Di sini, kita bisa melihat beberapa kesimpulan umum.

Terlepas dari tingginya angka golput di kalangan mahasiswa, mereka sebenarnya masih mempertahankan idealisme dengan cara menjaga jarak dengan politik praktis.

Idealisme ini juga terlihat dari kenyataan bahwa mereka lebih suka terlibat dalam pemberian edukasi dan penguatan literasi politik, ketimbang masuk dalam pusaran mobilisasi dan dukungan terhadap partai dan kandidat.

Hal ini juga terwujud dalam berbagai pilihan aksi – mulai demonstrasi sampai perdebatan publik di media sosial – terutama terkait topik yang erat dengan kualitas demokrasi dan perlindungan HAM di Indonesia.

Idealisme ini, beserta jumlah mereka yang juga cukup besar, membuat mahasiswa tetap sebagai kekuatan politik yang signifikan dan patut diperhitungkan dalam perpolitikan Indonesia ke depannya.![]()

Artikel ini pertama kali diterbitkan oleh The Conversation, sumber berita dan analisis yang independen dari akademisi dan komunitas peneliti yang disalurkan langsung pada masyarakat.