Ironi Met Gala 2021: Ada Tunawisma yang Dipaksa Pergi demi Citra

“Tax the rich.”

Bunyi tulisan yang tergambar kontras dengan tinta merah di tas dan gaun putih anggota Parlemen Amerika Serikat (AS), Alexandria Ocasio-Cortez. Memercayakan desain baju pada desainer kondang Brother Vellies, politisi Demokrat itu bilang, sudah saatnya diskursus soal kelas dibawa ke meja makan. Orang kaya harus dibebankan pajak demi mendukung keluarga pekerja.

Tak hanya Cortez yang tampil mencolok di Metropolitan Museum of Art’s Costume Institute Gala (Met Gala) malam itu, (13/9). Model sekaligus aktris Cara Delevingne juga berjalan di atas karpet merah dengan bangga saat memamerkan rompi antipeluru putih bertuliskan “Peg the Patriarchy” rancangan Maria Grazia Chiuri dari Dior.

“Ini tentang pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender,” kata dia pada Vogue.

Peg the patriarchy sendiri mulanya diperkenalkan Luna Matatas pada 2015 sebagai kampanye merontokkan sistem patriarki.

“Ini adalah tentang pemberontakan, bukan tentang tindakan seks anal dan bukan tentang laki-laki. Ini metafora untuk menumbangkan sistem yang mengagungkan gender biner,” kata Matatas di Instagram.

Matatas, yang juga menjual cindera mata dengan slogan tersebut, berterima kasih kepada mereka yang telah mengooptasi frasanya dan meminta orang-orang untuk menyebutkannya di jagat maya lewat tagar #pegthepatriarchy.

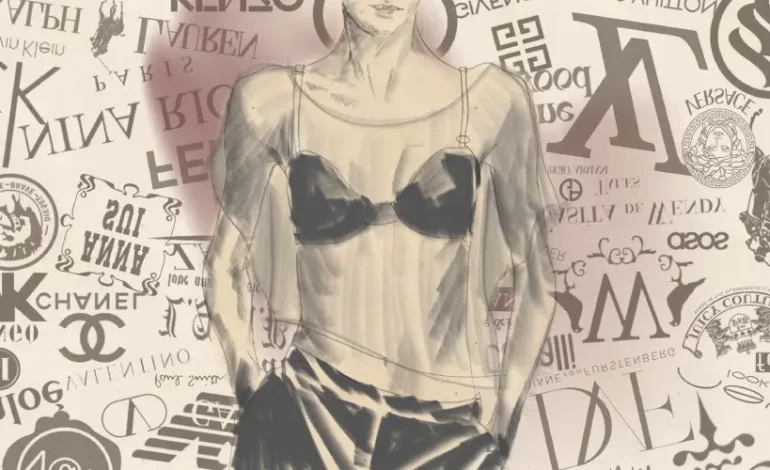

Sayang, di luar pesan yang tampaknya bernada politis itu, ada hal yang jarang dibicarakan saat orang membahas Met Gala 2021. Bersamaan dengan parade artis-artis yang membayar mahal satu tiket seharga US$35.000 atau nyaris Rp500 juta, para pesohor ini dikritik hipokrit. Tentu saja pendapat saya ini tak dimaksudkan untuk menegasi pesan penting mereka soal menumbangkan patriarki atau meminta orang kaya membayar pajaknya yang kerap dikemplang. Namun, bukankah kesediaan mereka untuk hadir dan berkumpul dengan orang-orang kaya, makan bersama, mengenakan gaun karya desainer mahal adalah sebuah pesan rumit. Bahwasanya mereka mungkin telah mengidentikkan diri sebagai bagian dari mereka secara tak langsung.

Baca juga: Jakarta Juara Kota Terburuk Dunia, Bagaimana Jika Perempuan Ambil Alih?

Sementara di saat bersamaan, ada tunawisma yang digelandang polisi di depan lokasi Met Gala karena memprotes haknya untuk mendapat ruang aman dan tempat tinggal sebagai warga negara. Melansir akun Twitter @redfishstream, ada sembilan demonstran yang ditahan polisi karena membuat ricuh saat memprotes soal relokasi gelandangan dari hotel dan shelter selama pandemi. Sebagai informasi, pemerintah AS memang sempat merelokasi (paksa) 8.000 orang selama pandemi demi menekan penyebaran virus. Namun, orang-orang curiga, apa yang dilakukan pemerintah adalah bentuk antisipasi agar citra negeri yang wangi, rapi, tertata, bebas “sampah masyarakat” bisa terjaga selama acara semacam ini berlangsung.

Hal ini mengingatkan kita pada upaya serupa yang dilakukan oleh pihak berwenang AS saat menghelat ajang Academy Awards ke-93 di Union Station di Downtown Los Angeles. Sebagai informasi, ini adalah daerah yang dipenuhi oleh tunawisma. Namun, pihak penyelenggara memastikan para tunawisma tidak akan terlihat di dekat Union Station. Caranya bagaimana?

“Mereka datang kepada kami seraya mengatakan bahwa kami harus pindah pukul 6 sore karena mereka mencoba akan menyelenggarakan Oscar. Jika kami menolak, maka barang-barang kami akan dihancurkan tanpa pandang bulu,” tutur DJ, salah seorang tunawisma yang tinggal di tenda dekat pusat kota Los Angeles.

“Mereka memaksa kami untuk pergi ke Grand Hotel dan mereka mengusir semua orang dari Union Station, sehingga pemandangan untuk Oscar terlihat lebih baik,” imbuhnya, dilansir dari Fox News.

Di Jepang, pemerintah setempat juga memutuskan untuk menggusur dan mengusir paksa para tunawisma ke penampungan dengan ranjang tumpuk dan sempit, selama Olimpiade Tokyo 2020. Sebagian sisanya, “dibuang” ke tempat lain tanpa jaminan hidup selama hajatan olahraga itu berlangsung. Sejak Jepang menjadi tuan rumah Olimpade pada 2013, pemerintah memang bersikap keras pada tunawisma. Taman-taman kota ditutup saat malam tiba, lampu juga dinyalakan demi mencegah tunawisma yang mayoritas berusia di atas 60 tahun itu masuk mencari sarang tidur yang nyaman.

Atas Nama Citra, Rakyat Kecil Dikorbankan

Tom Winterbottom dalam tulisannya bertajuk Rio, Capital of Disaster Capitalism (2016) bercerita, adalah sebuah kehormatan bagi kota atau negara menjadi tuan rumah untuk hajatan besar. Untuk Brasil, saat menjadi tuan rumah hajatan olahraga, ini menjadi kesempatan emas untuk menunjukkan pada dunia seberapa jauh kemajuan yang telah mereka capai sebagai negara berdaulat. Karena itulah Rio de Jeneiro mati-matian menyulap kota seolah-olah mereka siap luar dalam untuk pentas dunia.

Baca juga: Oscars 2016 dan Isu Feminis hingga LGBT

Bahkan lebih dari Piala Dunia, Olimpiade seharusnya menjadikan Rio sebagai kota yang siap untuk pentas dunia. Namun, kehancuran sebenarnya justru dimulai dari sini. Dorongan untuk mengubah citra kota dalam sekejap telah meminggirkan orang-orang miskin. Ini kontras dengan Olimpiade yang bisa disaksikan secara global, sehingga rentan merusak populasi lokal.

Ia mengutip pernyataan JP Cuenca bahwa, “Dengan dalih revitalisasi, pemerintah (kota) membenarkan segala macam kekejaman, penggusuran, dan pemindahan sewenang-wenang, puluhan ribu orang diusir dari rumah mereka untuk menciptakan ruang tak terbatas bagi yang baru pemilik mutlak wilayah tersebut: Pengembang dan sekutu.”

Tak hanya itu, biaya besar dari pentas semacam ini nantinya tak benar-benar disalurkan manfaatnya untuk orang-orang miskin. Semua selalu berpusat di orang kaya, yang biasanya dibayangi dengan keserakahan, korupsi, dan salah urus. Ini mengafirmasi tesis Jules Boykoff dalam Power Games: A Political History of the Olympics (2006) yang menyebutkan, hajatan besar negara tak melulu terkait dengan “semangat”, “niat baik”, apalagi “nasionalisme”.

Inilah yang kemudian menjelaskan kenapa tunawisma Jepang selalu membenci pelaksanaan Olimpiade. Sebab, di balik gemerlapnya acara, selalu mereka yang berakhir jadi korban. Demikian pula dalam ajang Oscar, Met Gala, MTV, dan kontes-kontes yang mempertontonkan parade orang kaya, selalu ada yang tersingkir dan terbenam. Mereka gelandangan. Mereka orang miskin. Mereka yang hak-haknya tercerabut sebagai warga negara, saat selebriti koar-koar soal pentingnya memasukkan kelas akar rumput sebagai tema obrolan di meja makan.