Atlet angkat besi Lisa Rumbewas meninggal di RSUD Jayapura, Papua, (14/1). Menurut keterangan ibu Lisa Aldamida Korwa pada Kompas.com, penyebab kematiannya adalah epilepsi. Penyakit yang sudah menemani Lisa sejak tiga bulan tersebut kambuh pada awal Januari lalu. Saat itu, obat Lisa sedang habis. Ia kemudian jatuh di kamar dan tak sadarkan diri.

Aldamida menceritakan, sebelum bertanding di Olimpiade Athena pada 2004, Lisa juga sempat anfal. Namun, saat itu Lisa kembali sadar dan memenangkan medali perak.

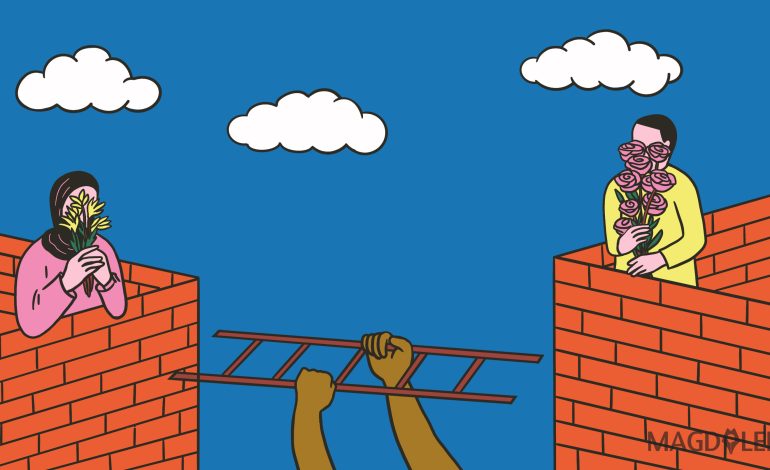

Berbicara tentang epilepsi, sebenarnya tak luput dari stigma yang melekat di masyarakat. Melihat orang dengan epilepsi yang kambuh, orang-orang justru menganggap mereka kerasukan roh jahat, mencari perhatian, dan enggan menolong karena takut menular. Ini menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat terhadap epilepsi tergolong rendah.

Baca Juga: Mengapa Alzheimer Lebih Banyak Diidap Perempuan?

Rendahnya Kesadaran Masyarakat terhadap Epilepsi

“Alya” merupakan salah satu orang dengan epilepsi yang mengalami diskriminasi. Waktu itu, teman-temannya ingin tahu, seperti apa kejang yang dialami Alya jika sedang kambuh. Saat Alya menerangkan runtutan kejadian sewaktu kejang, teman-teman justru mempraktikkan gerakan yang meledek.

“Lo kayak gini enggak? Berbusa enggak mulut lo (pas kejang)?” kata Alya mengutip teman-temannya.

Ia hanya bisa tertawa dan enggan menanggapi serius untuk menghindari perkelahian. Namun, setelah kejadian tersebut, Alya enggan bercerita lagi seputar epilepsi dengan detail. Meski teman-teman Alya kerap bertanya: Yang dirasakan pas kejang, apakah kejangnya seperti spasm—sambil menirukan gerakan meledek, atau apakah kejangnya sering kambuh.

Yang enggak disadari, perbuatan tersebut adalah bentuk diskriminasi terhadap orang dengan epilepsi, dan berdampak pada mereka. Itu memberikan tekanan sekaligus menurunkan kualitas hidup, yang menurut riset Rebecca Mayor, Sarah Gunn, Markus Reuber, dkk. pada 2022 sama besarnya dengan gejala fisik kejang.

Ketiga peneliti menyebutkan lima bentuk stigma yang dialami orang dengan epilepsi. Pertama, persepsi negatif di masyarakat mengakibatkan diskriminasi dan penolakan. Kedua, menginternalisasi bahwa epilepsi memalukan. Ketiga, bergantung pada orang lain.

Keempat, orang dengan epilepsi cenderung menghindar dan menyembunyikan penyakitnya. Kelima, dukungan dari orang lain yang bermanfaat, tapi tergantung pada pemahaman diri maupun orang lain tentang epilepsi—ini dikarenakan stigma epilepsi dapat mengakibatkan tantangan emosional, sehingga berdampak pada kehidupan.

Baca Juga: Kesehatan Mental Mulai Banyak Dibicarakan, tapi Stigma Tetap Ada

Alya membagikan pengalaman anak eks Pekerja Rumah Tangga (PRT) di keluarganya yang mengalami epilepsi, lalu menginternalisasi bahwa gangguan saraf tersebut memalukan. Kata Alya, akibat dirundung dengan gerakan kejang setiap kambuh di sekolah, si anak enggan bersekolah tanpa ditemani. Hingga akhirnya memutuskan enggak melanjutkan pendidikan.

Peristiwa tersebut serupa dengan diskriminasi di tempat kerja, yang menyebabkan orang dengan epilepsi mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Misalnya karena terjadi kejang di lingkungan pekerjaan, atau ketahuan mengonsumsi obat antikejang.

Sementara di masyarakat umum, mungkin kamu sering mendengar penggunaan kata “ayan” yang identik dengan kejang. Ini merupakan penyalahgunaan kata berupa lelucon, sehingga maknanya justru merendahkan orang dengan epilepsi. Padahal, kejang yang disebabkan epilepsi enggak selalu berupa kejang hebat yang melibatkan motorik. Ada juga kejang ringan—seperti bengong, tidak menyadari lingkungan sekitar, dan berhenti berbicara di tengah kalimat.

Sikap diskriminatif di masyarakat didorong oleh ketidaktahuan tentang epilepsi. Masyarakat menganggap, orang dengan epilepsi berhak dikucilkan lantaran memiliki gangguan jiwa, lemah pikiran, dan kerasukan roh jahat sehingga kerap dibawa ke pemuka agama untuk dirukiah. Padahal, sejumlah prasangka tersebut bukan berarti bisa menjustifikasi perilaku diskriminatif.

Lalu, apa yang bisa dilakukan untuk menghapuskan diskriminasi terhadap orang dengan epilepsi?

Baca Juga: Bias Gender dan Objektivitas di Dunia Kesehatan

Perlunya Edukasi

Edukasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan, untuk menghapuskan ketidaktahuan dan diskriminasi masyarakat terhadap orang dengan epilepsi.

Sebelum mengalami epilepsi pada 2021, Alya berada di posisi masyarakat awam yang belum paham tentang gangguan saraf tersebut. Makanya, begitu melihat anak eks PRT di keluarganya kejang, Alya takut karena mengira si anak kesurupan.

“Setelah diberi pengertian sama ibu, aku baru paham anaknya PRT-ku mengalami epilepsi,” ujar Alya.

Pentingnya edukasi juga ditampilkan lewat drama Korea Reply 1988 (2015). Karakter Song-hee (Kwon Eun-Soo) diceritakan pingsan dan kejang akibat epilepsi. Awalnya, sekelas bingung menanganinya. Deok-sun (Lee Hye-ri) yang baru datang, membawa ketua kelas ke Unit Kesehatan Sekolah (UKS).

Setelah keadaan membaik, Song-hee malu seisi kelas melihat kejadian tersebut—bahkan ragu kembali ke kelas karena takut diperlakukan berbeda. Namun, ketakutan Song-hee tak terjadi. Teman-teman bersikap biasa saja, enggak ada yang mempertanyakan. Deok-sun pun enggak ragu meminjam sendok padanya.

Saat Song-hee berada di UKS, kelihatannya Deok-sun mengingatkan teman-temannya supaya enggak membedakan perlakuan pada Song-hee. Ini menunjukkan bahwa pemahaman bisa diberikan oleh siapa saja, pada orang-orang yang perlu diedukasi—terutama tentang stigma dan kesalahan persepsi tentang epilepsi. Yang penting ada keterbukaan untuk belajar.

Sementara menurut peneliti Najma Malik, Rabia Fatima, Irfan Ullah, dkk., pada 2022, psikolog, psikiater, dokter, dan perawat orang dengan epilepsi juga berperan dalam hal ini. Yakni dengan memperhatikan stigma pada populasi orang dengan epilepsi, untuk membantu mengatasi permasalahan psikologis dari dampak yang mereka alami.