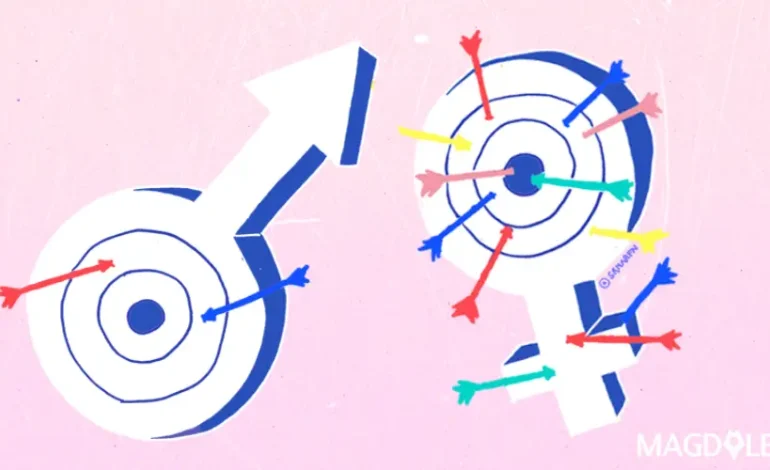

“A man sees his mother as standard,

while a woman sees her mother as trauma”

Di banyak masyarakat di Indonesia, adat dan norma sosial yang patriarkal menempatkan perempuan pada posisi serba ambigu: penting, tapi sering tak punya kuasa; dihormati, tapi diminta diam. Dalam konteks Batak Toba di Sumatera Utara, ambiguitas itu terasa paling nyata, terutama di dalam rumah, lewat tubuh seorang ibu.

Di banyak keluarga Batak Toba, ibu adalah pusat rumah yang “tidak boleh runtuh.” Ia hadir dalam berlapis peran: merawat, menasihati, melindungi, menjaga relasi antar-keluarga, memastikan adat berjalan, menambal konflik sebelum membesar, dan mengatur emosi semua orang, termasuk emosinya sendiri. Dalam istilah yang sering dipakai, ibu dikenal sebagai parmeme (pemberi makan dan teladan), panuturi (penasehat etika dan moral), serta parorot (pelindung anak-anak). Tiga peran itu terdengar mulia, tetapi mulia tidak selalu berarti ringan.

Pada saat yang sama, adat Batak Toba juga berdiri di atas sistem kekerabatan patrilineal yang kuat. Laki-laki adalah pembawa marga, pemegang hak waris, dan penerus garis keturunan, sementara perempuan sering dipandang sebagai “yang akan berpindah” ke keluarga suami. Di banyak situasi, nilai seorang perempuan diringkas ke dua hal, bagaimana ia mampu “membawa diri” dan melahirkan (lebih tepatnya, melahirkan anak laki-laki), lalu cekatan mengurus rumah. Bahkan perbincangan tentang sinamot atau mahar kadang terasa seperti stempel harga, bukan penghargaan. Di sinilah posisi perempuan menjadi ambigu: penting secara emosional dan domestik, tetapi subordinat secara struktural.

Dalam struktur seperti ini, anak-anak perempuan kemudian tumbuh dengan pertanyaan yang jarang diucapkan keras-keras: Kalau ibu saja harus menunduk seperti ini, apakah aku juga akan berakhir sama?

Baca Juga: 3 Alasan Utama Budaya Patriarki Masih Melekat di Masyarakat

Ketika ibu menjadi keras demi bertahan

Dari luar, sebagian orang melihat ibu Batak Toba, atau ibu-ibu dari kultur patriarkal lainnya, sebagai figur yang tegas, kadang otoriter, kadang terasa dingin. Tapi jarang yang bertanya, apa yang membuat seorang perempuan menjadi sekeras itu?

Sering kali jawabannya sederhana dan menyakitkan: karena ibu belajar bahwa kelembutan tidak selalu aman. Ia hidup di tengah tuntutan yang terus-menerus, dari keluarga besar, dari norma adat, dari standar “perempuan baik-baik,” dan dari kewajiban menjaga relasi. Ia juga belajar bahwa konflik yang terbuka bisa berbahaya. Maka yang tersisa adalah strategi bertahan: menelan marah, menyimpan sedih, dan membungkus rasa lelah dengan disiplin.

Di titik tertentu, disiplin itu turun kepada anak perempuan. Bukan selalu karena ibu ingin melukai, melainkan karena ia tidak punya banyak pilihan selain mewariskan “cara bertahan” yang ia kenal. Alih-alih menciptakan pengasuhan yang aman dan empatik, relasi ibu-anak perempuan justru berubah menjadi tuntutan untuk berprestasi, mematuhi norma adat, atau menjaga nama baik keluarga.

Anak perempuan dituntut untuk dapat membantu ibunya dalam tugas domestik, namun tekanan yang sama tidak diberikan pada anak laki-laki. Ketika anak perempuan tidak mampu memenuhi ekspektasi ini akan dikatakan “dang maradat” (orang yang tidak mengerti adat) atau “na so diajari inang na do i” (yang tidak diajari ibunya).

Kalimat-kalimat itu seperti cambuk sosial. Ibu dan anak perempuan sama-sama terjepit. Ibu takut dicap gagal mendidik, anak perempuan takut dianggap tidak layak.

Baca Juga: Anak Perempuan Dibuang, Anak Lelaki Disayang

Luka yang diwariskan

Dalam psikologi dikenal istilah trauma antargenerasi: luka emosional yang tidak selesai pada satu generasi, lalu berpindah diam-diam ke generasi berikutnya. Ia tidak selalu datang sebagai cerita besar tentang kekerasan. Kadang ia datang sebagai pola kecil yang diulang setiap hari: cara berbicara yang merendahkan, standar yang mustahil, kebutuhan untuk selalu “tampak baik,” ketakutan pada penilaian orang, dan keyakinan bahwa perempuan harus mengorbankan diri agar keluarga tetap utuh.

Relasi ibu–anak perempuan punya posisi khusus dalam pewarisan ini. Psikolog feminis Nancy Chodorow, dalam bukunya The Reproduction of Mothering, menjelaskan bahwa anak perempuan cenderung membentuk identitasnya lewat relasi interpersonal yang dekat, terutama dengan ibunya. Karena sama-sama perempuan, kedekatan itu sering lebih intens. Ibu pun kerap melihat anak perempuannya sebagai “perpanjangan” dirinya: cermin, sekaligus harapan.

Akibatnya, yang diwariskan bukan hanya nilai, tetapi juga cara ibu memandang diri sendiri. Jika ibu tumbuh dengan keyakinan bahwa perempuan harus kuat dan tidak boleh “merepotkan,” anak perempuan belajar hal serupa. Jika ibu terbiasa mengalah, anak perempuan belajar menekan kebutuhan sendiri. Jika ibu memendam marah, anak perempuan belajar bahwa marah itu berbahaya.

Anak perempuan menyaksikan ibu menangis dalam diam, mengalah dalam konflik, menertawakan luka sendiri, lalu tetap menjalankan semuanya seolah tidak terjadi apa-apa. Meski tidak hidup di situasi yang persis sama, anak perempuan sering merasakan luka batin itu—seperti udara di rumah yang tak terlihat, tetapi dihirup setiap hari. Maka yang “diturunkan” bukanlah kebebasan, melainkan pola bertahan yang penuh ketegangan: menahan, menekan, bungkam.

Tak heran jika bagi sebagian perempuan Batak Toba, membayangkan diri menjadi istri dan ibu terasa menakutkan, seolah itu berarti masuk ke lorong yang sama dengan ibunya. Studi oleh Sitanggang et al. (2021) menunjukkan bahwa kini banyak perempuan Batak Toba memutuskan untuk tidak menikah karena ketakutan akan mengulangi nasib ibunya. Dalam kerangka Nancy Chodorow, relasi ibu–anak perempuan memang sering ambigu: anak terikat secara emosional pada ibunya, sekaligus menyimpan dorongan kuat untuk tidak menjalani hidup yang sama.

Banyak anak perempuan yang mengalami trauma antargenerasi ingin menjadi “pemutus rantai.” Mereka ingin keluar dari pola lama, menolak logika patriarki, membangun relasi yang lebih setara—dengan pasangan, dengan anak, dan dengan dirinya sendiri. Namun proses ini jarang mulus, apalagi dalam komunitas yang menilai kesopanan perempuan dari kemampuan mereka untuk “tahan” dan “diam.”

Perempuan yang berupaya lebih vokal dan mengambil peran aktif di keluarga maupun ruang sosial kerap berhadapan dengan stigma: dianggap “melawan,” “keras kepala,” “kebarat-baratan,” atau “tidak tahu adat.” Dalam situasi seperti ini, sebagian perempuan Batak Toba menegosiasikan ruangnya lewat pendidikan dan karier—memperluas pilihan hidup, mengurangi ketergantungan pada struktur yang mengekang, dan membangun identitas yang tidak semata ditentukan oleh peran domestik.

Memutus siklus trauma antargenerasi tentu tidak mudah. Namun generasi muda dapat mulai menyembuhkan luka yang diwariskan dengan mengubah cara memaknai peran sebagai perempuan: bukan lagi sekadar kewajiban untuk “tahan,” melainkan hak untuk dihormati, didengar, dan merasa aman. Teori Chodorow membantu kita memahami bahwa luka memang bisa diwariskan melalui relasi terdekat—tetapi pemulihan pun dapat dimulai dari relasi yang sama, ketika ada ruang empati, komunikasi yang jujur, dan batas yang sehat.

Pada akhirnya, membicarakan trauma antargenerasi dalam relasi ibu dan anak perempuan bukanlah upaya untuk saling menyalahkan. Ini adalah keberanian untuk mengakui akar masalah, lalu perlahan merawat yang terluka. Dalam masyarakat seperti Batak Toba yang sangat menghargai tradisi, penting untuk diingat: tradisi tidak pernah benar-benar statis. Ketika tafsir adat dibuka untuk dibaca ulang secara lebih manusiawi, akan ada ruang baru bagi perempuan—bukan lagi mewarisi luka turun-temurun, melainkan mewarisi kekuatan, kemandirian, dan pemberdayaan yang bermakna.

Anastasia Sarah Elizabeth Marvina, Made Ambari Pramudia, dan Dedara Hosiana Kandou adalah mahasiswa Program Studi Sarjana Psikologi, Fakultas Kedokteran, Universitas Udayana