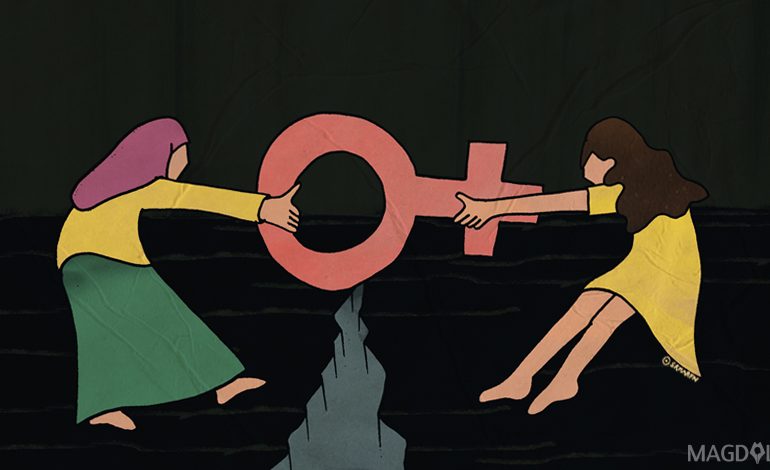

Benarkah Feminisme Anti-Agama Bukan Feminisme Sama Sekali?

Kemarin saya membaca artikel yang ditulis oleh Lailatul Fitriyah yang berjudul “Surat Terbuka untuk Feminis yang Benci Feminisme Religius“. Artikel Lailatul dimulai dengan pernyataannya bahwa tidak sepantasnya seorang feminis membatasi ruang gerak perempuan lain hanya karena mereka memilih untuk menaati aturan dalam agamanya. Saya sepenuhnya setuju dengan pendapat Lailatul ini. Memang tidak sepantasnya hanya karena seseorang perempuan memilih untuk berjilbab, lalu dia dianggap untuk pantas ditindas sesuai dengan aturan agama yang kaffah (keseluruhan).

Dalam perspektif sebagian orang, jilbab adalah lambang objektifikasi perempuan karena jilbab mereduksi identitas diri perempuan dari seorang manusia yang utuh dan merdeka menjadi sebatas objek yang membangkitkan nafsu birahi laki-laki sehingga harus ditutupi dan hanya boleh diperlihatkan kepada muhrimnya saja. Tetapi hal ini tidak lantas bisa dijadikan justifikasi bahwa perempuan yang memilih untuk berjilbab pantas untuk diperlakukan secara misoginis sebagaimana aturan agama 1.400 tahun yang lalu. Lagi pula ada sebagian perempuan yang memandang jilbab sebagai bentuk perlawanan terhadap “male gaze” yang mengobjektifikasi mereka. Jilbab adalah simbol, dan makna di balik simbol tersebut dapat berbeda-beda bergantung pada pengamatnya. Dalam hal ini, tentu kita harus mengembalikannya lagi kepada si pengguna jilbab itu sendiri, bukan orang lain, apalagi laki-laki di sekeliling perempuan itu.

Pernyataan-pernyataan bahwa “kalau sudah pakai jilbab besar mending tinggal di rumah saja, tidak usah berkarier, fokus beranak, harus rela dipoligami” tidak sepantasnya dikeluarkan oleh mereka yang mengaku mendukung kebebasan perempuan dari belenggu patriarki. Dalam hal ini, saya setuju dengan salah satu kaidah dalam prinsip Fiqh Aulawiyat (fikih prioritas) bahwa “Sesuatu yang tidak dapat dilakukan sepenuhnya, jangan ditinggalkan sepenuhnya”. Hanya karena seseorang memutuskan untuk menggunakan pakaian yang bagi sebagian orang menjadi simbol ketertindasan perempuan, tidak lantas ia pantas untuk mendapatkan penindasan lainnya.

Namun ketika Lailatul kemudian mulai masuk kepada inti tulisannya mengenai alasan mengapa feminisme anti-agama sebenarnya adalah bukan feminisme sama sekali, saya mulai mengernyitkan dahi. Mengapa? Saya akan mengulasnya dalam bentuk poin-poin seperti yang Lailatul lakukan sebagai berikut.

1. Pernyataan bahwa feminisme anti-agama adalah bukan feminisme adalah pernyataan yang mengandung logical fallacy, yaitu no true scotsman. No true scotsman fallacy adalah kesesatan logika yang menyatakan bahwa fakta yang tidak sesuai dengan klaim awal bukanlah fakta yang asli. Misalnya ada seorang perempuan bercadar yang memelihara anjing, lalu masyarakat melabelinya sebagai “bukan muslimah sejati” karena klaim awal bahwa seorang muslim tidak sepantasnya memelihara binatang bernajis seperti anjing. Atau seorang laki-laki yang gemar menggunakan riasan wajah lalu dianggap “bukan laki-laki sejati” karena klaim awal bahwa laki-laki tidak sepantasnya mengenakan riasan wajah. Saya yakin Lailatul sudah paham, bahkan jauh lebih paham daripada saya bahwa feminisme memiliki banyak cabang, bahkan antara satu cabang feminisme dengan feminisme lain tidak jarang terjadi friksi karena perbedaan pendapat. Tapi apakah satu feminis pantas untuk “mengkafirkan” feminis lainnya karena berbeda paham dengannya?

2. Saya kurang paham dengan analogi Lailatul bahwa “tubuh feminisme, seperti tubuh perempuan, adalah ruang inklusif yang tidak punya waktu untuk berbagai bentuk eksklusivisme”. Sejauh yang saya paham, otoritas perempuan atas tubuhnya adalah murni miliknya sendiri, sehingga pihak lain selain dirinya tidak memiliki hak untuk ikut campur terhadap apa yang dilakukan oleh seorang perempuan terhadap tubuhnya.

3. Lailatul berkata bahwa feminis yang tidak mau menghormati feminisme yang dibangun di atas ekspresi keimanan adalah bukan seorang feminis. Ini kemudian malah kontradiktif dengan analogi Lailatul bahwa feminisme seharusnya bersikap inklusif terhadap keberagaman. Saya tidak meminta feminisme untuk menerima sikap eksklusivitas feminis anti-agama, pun saya tidak mau menerima sikap eksklusif feminis anti feminis anti agama. Poin saya adalah baik feminis pro-agama atau anti-agama, tetap saja mereka feminis. Sikap mereka terhadap agama seharusnya dapat dijadikan bahan dialog, bukannya bahan untuk saling menuduh satu sama lain bahwa mereka bukan feminis yang sebenarnya.

4. Lailatul menyatakan bahwa feminis haruslah paham bahwa pelabelan agama sebagai produk patriarki itu sendiri adalah bentuk opresi patriarkal yang ditiupkan oleh roh imperialisme modern. Lalu apakah Lailatul ingin menafikan bahwa di dalam agama tertentu, memang terdapat aturan dan pandangan yang misoginis? Bahkan hingga sekarang pun, mayoritas penganut agama-agama tertentu, termasuk para pemuka agamanya, masih menganggap perempuan sebagai sumber dosa, tidak punya otoritas atas dirinya sendiri, harus selalu tunduk pada laki-laki sebagai otoritas, dan memiliki hak setengah dari laki-laki, Saya tentu pro dengan gerakan reformasi agama untuk menjadi lebih ramah terhadap perempuan, tapi kita tidak dapat menafikan bahwa agama bukanlah hal yang monolitik dan bentuk ekspresi patriarki yang misoginistis dalam agama masih teramat banyak kita temukan pemahaman dan praktiknya dewasa ini, tidak hanya oleh laki-laki, tetapi juga oleh perempuan penganutnya.

5. Lailatul berkata bahwa seluruh perempuan di dunia harus selalu mempertanyakan hegemoni dalam segala bentuknya. Tetapi mengapa dalam hal agama Lailatul seakan menutup mata bahwa memang masih banyak pemahaman dan praktik beragama yang patriarkal dan misoginis? Saya sepakat bahwa ideologi sekularis tidak menjamin kebebasan yang steril dari patriarki. Tapi jika sekularisme yang tidak memiliki ayat yang dapat ditafsirkan secara patriarkal dan misoginis oleh sebagian besar pemeluknya saja dapat menjadi ideologi patriarkal dan misoginis, apalagi agama?

6. Terakhir, saya setuju dengan pendapat mbak Lailatul bahwa kita harus mengedepankan dialog dan tidak seharusnya bersikap eksklusif bahwa “feminisme saya tidak menerima feminisme anda” dan hendaknya kita senantiasa bersikap skeptis kepada diri kita sendiri apakah kita sudah konsisten dengan perilaku yang demikian.

Luna Atmowijoyo adalah seorang edukator yang sedang belajar mengenai feminisme setelah hampir seumur hidupnya menjadi agen nilai-nilai patriarki yang ditanamkan oleh keluarga konservatifnya sejak kecil