Berhijab atau Tidak, Terserah Masing-masing

Aktivis hak perempuan Hasmida Karim memberikan ponselnya kepada saya usai sebuah seminar internasional di Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) tahun lalu di Cirebon, Jawa Barat.

“Tolong foto saya dengan Hatoon,” ujarnya, merujuk kepada Hatoon Ajwad al-Fassi, aktivis hak perempuan dan profesor madya sejarah perempuan di King Saud University, Arab Saudi yang merupakan salah satu pembicara di Kongres.

“Saya ingin menunjukkan kepada teman-teman saya yang memakai apa yang mereka sebut hijab syar’i hingga mata kaki bahwa ulama Saudi pun mengenakan jilbab sederhana,” kata Hasmida, yang berasal dari Kendari, Sulawesi Tenggara.

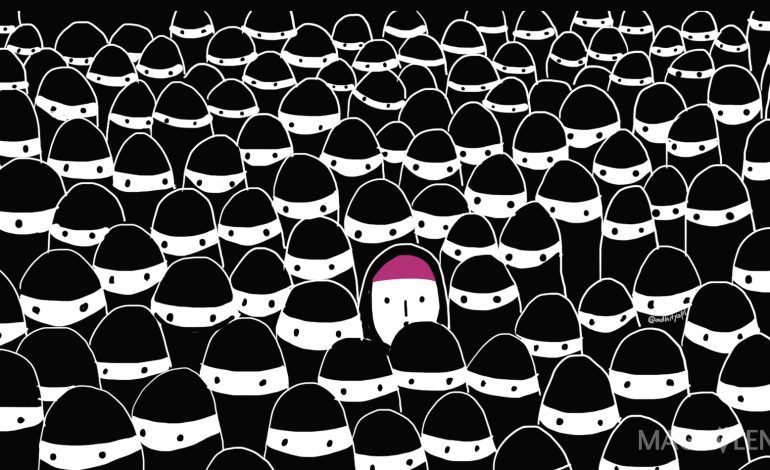

Meningkatnya konservatisme agama di Indonesia sejalan dengan bertambahnya perempuan yang mengenakan hijab, yang dianggap sebagai kewajiban perempuan oleh muslim Indonesia pada umumnya meski banyak perbedaan pendapat di antara aliran pemikiran Islam. Semakin konservatif masyarakat, semakin panjang hijab yang dikenakan perempuan muslim di negara ini. Yang awalnya menutup dada dan sederhana, hijab atau jilbab sekarang ini telah memanjang sampai paha, beberapa bahkan mencapai pergelangan kaki.

Hasmida dan beberapa teman saya yang mengenakan hijab pendek mengatakan bahwa mereka sering dikecam oleh pemakai “hijab syar’i” karena dianggap kurang Islami. Para perempuan berhijab syar’i bahkan pernah mengadakan kampanye di Bundaran Hotel Indonesia di Jakarta Pusat, memegang poster dan spanduk yang menggambarkan “cara yang benar” dalam mengenakan hijab.

Di tengah-tengah fenomena ini dan keseragaman hijab para peserta KUPI, sungguh menyegarkan melihat berbagai gaya penutup kepala yang dikenakan oleh peserta dan pembicara internasional selama Kongres. Ulama Pakistan Bushra Qadeem Hyder, misalnya, mengenakan syal panjang yang masih memperlihatkan sedikit bagian leher dan rambutnya, seperti yang digunakan pemenang Hadiah Nobel Perdamaian Malala Yousafzai. Begitu pula Roya Rahmani, Duta Besar Afghanistan untuk Indonesia, yang tampak menawan dengan sanggul rambut tinggi di bawah selendang tembus pandangnya. Zainah Anwar asal Malaysia, direktur Musawah, yakni gerakan global untuk persamaan dan keadilan dalam keluarga Muslim, bahkan tidak menutupi kepalanya.

Namun yang paling mengejutkan adalah Hatoon Ajwad al-Fassi, yang mengenakan kemeja bohemian berlengan panjang dan berkerah tinggi, yang dipadukan rok semata kaki serta penutup kepala yang mirip dengan milik biarawati Katolik. Dia sangat jauh dari dari gambaran stereotip perempuan Saudi dengan abaya dan niqab hitam panjang mereka, jenis yang ditiru para fundamentalis agama di negeri ini.

Pakaian yang dikenakannya, kata Al-Fassi, adalah pakaian tradisional dari daerah asalnya di wilayah Saudi bagian tengah, yang telah ia pakai sejak ia masih mahasiswa.

“Arab Saudi itu multikultural, mirip dengan Indonesia. Apa yang dilihat orang dari luar adalah satu budaya yang problematik di Arab Saudi, karena kebudayaan para penguasa di Arab pusat dipaksakan di seluruh negeri,” katanya.

“Orang-orang selalu berkomentar, menyebut saya rasialis karena dianggap mempromosikan (budaya) ini. Saya telah mengenakan kostum ini setiap hari selama lebih dari 35 tahun untuk menunjukkan bahwa kami memiliki budaya yang beragam, alih-alih hanya berpakaian serba hitam. Bahkan akhir-akhir ini, para pria sudah mulai memperhatikan warisan budaya mereka. Semakin banyak pria mengenakan turban tradisional. Ada semacam kebangkitan multikulturalisme. Di daerah selatan, perempuan mengenakan topi besar dan berwarna-warni seperti topi Meksiko karena mereka bekerja di peternakan dan tidak menutupi wajah mereka.”

Keseragaman

Sebelum KUPI berlangsung, panitia telah memperingatkan semua peserta lewat sebuah grup percakapan WhatsApp: “Karena Kongres diadakan di dalam kompleks pesantren, harap perhatikan apa yang Anda kenakan. Mari saling mengingatkan.”

Hasmida kemudian mengatakan kepada saya bahwa ada desas-desus di antara para peserta bahwa sekelompok feminis akan “menyusupi” Kongres. Saya terkejut mendengarnya. Apakah orang-orang ini berpikir kita tidak bisa berpakaian dengan pantas? Apakah mereka pikir kita hanya akan beraksi seperti Femen?

Pada akhirnya, infiltrasi para feminis berpakaian tidak senonoh yang ditakutkan sejak awal tidak pernah terjadi. Semua orang berbusana dengan pantas. Namun selama tiga hari saya menghadiri KUPI di Cirebon yang berada di daerah pesisir yang panas dan sangat lembab, dibanjiri keringat dalam sesi yang diadakan di luar maupun dalam ruangan tidak ber-AC, saya tidak bisa lebih setuju dengan pendapat bahwa (ajaran tentang) hijab harus dipahami secara kontekstual (tentu saja, pihak berlawanan akan memberikan argumen melelahkan bahwa “neraka lebih panas”).

“Salah satu versi terpenting dalam fiqh adalah etika perbedaan pendapat … Apabila masyarakat Muslim ingin kembali ke zaman keemasan Islam, kuncinya adalah perbedaan pendapat,” ujar Lailatul.

Saya menghormati pilihan perempuan untuk mengenakan hijab, tetapi saya sangat menentang serangan dan kebencian yang kian meningkat terhadap mereka yang tidak memakainya, serta keributan yang terjadi apabila seorang perempuan memutuskan untuk melepaskan penutup kepalanya. Para ulama atau cendekiawan Islam dengan kredensial akademik yang luas tentang agama dan berpendapat bahwa hijab tidaklah wajib akan dengan cepat diberi label bid’ah oleh orang-orang yang pengetahuan agamanya dangkal dan tidak sungguh-sungguh. Anak-anak perempuan para ulama ini, yang memilih kebebasan untuk tidak berhijab, dirundung setiap hari. Orang-orang biasa seperti kami dicaci dalam pengajian (pernah saya, dan beberapa wanita lain, diteriaki oleh imam pada saat salat Idul Fitri) dan dalam pertemuan keluarga atau bahkan di tempat kerja karena tidak berhijab. Banyak meme beredar yang menentang perempuan tanpa hijab, membandingkan mereka dengan sepotong daging tanpa penutup yang dikerumuni lalat.

Nong Darol Mahmada, aktivis hak perempuan dan salah satu pendiri Jaringan Islam Liberal (JIL) yang menulis pengantar buku Kritik atas Jilbab, mengatakan bahwa situasi saat ini telah di luar kendali dan mengarah kepada kesalahpahaman esensi hijab. Ajaran menggunakan hijab dipahami dengan cara yang sangat harfiah, alih-alih memakai pakaian yang pantas dan sopan.

“Sekarang orang-orang cepat menilai orang lain berdasarkan apa yang mereka kenakan. Mereka bahkan sampai menyebut istri-istri kyai pada tahun 60-an atau 80-an tidak memahami Alquran karena tidak mengenakan jilbab penuh. Itu ‘kan namanya ngelunjak,” katanya.

Tumbuh besar di sebuah pesantren dan lulus dari universitas Islam, Nong mengatakan bahwa dia mengkritik jilbab dan praktik keagamaan lainnya yang tidak menghormati otoritas perempuan atas tubuh mereka.

Sejauh apa yang dia pahami, ujarnya, tidak ada ayat dalam Alquran yang mewajibkan perempuan untuk menutupi rambut mereka.

“Dalam Surat Alahzab dan Annur, poin paling penting adalah menutupi dada, bukan kepala. Itu dikarenakan pada zaman Jahiliyah (periode kegelapan sebelum periode Nabi Muhammad), perempuan tidak menutupi dada mereka. Sehingga, ayat-ayat pun ditulis untuk menanggapi kondisi atau konteks situasi tersebut,” jelas Nong dalam diskusi mengenai “Kebebasan untuk Memakai Jilbab” yang diselenggarakan tahun lalu oleh kelompok Jakarta Feminists Discussion Group.

“Ayat-ayat mengenai jilbab juga bersifat politis dan elitis. Ayat-ayat itu dimaksudkan untuk para istri dan anak-anak Rasul, agar membedakan mereka dari para budak, sehingga mereka tidak akan diganggu. Situasinya berbeda sekarang, perempuan tidak dipandang seobjektif sebelumnya. Jadi bagi saya, hijab bukanlah hal wajib. Hal itu bukan bagian dari lima rukun Islam. Tetapi jika Anda nyaman memakainya, itu adalah pilihan Anda,” kata Nong.

Lailatul Fitriyah, peneliti dan mahasiswi program doktoral dalam bidang teologi di University of Notre Dame, AS, mengatakan bahwa jilbab jatuh ke dalam wilayah fiqh atau yurisprudensi Islam, yang sangat beragam dalam hal sudut pandang dan sangat dinamis.

“Salah satu versi terpenting dalam fiqh adalah etika perbedaan pendapat. Inilah yang hilang sekarang. Yurisprudensi Islam sangat beraneka ragam, tetapi sekarang cenderung seragam. Apabila masyarakat muslim ingin kembali ke zaman keemasan Islam, kuncinya adalah perbedaan pendapat. Ingat bahwa Allah tidak menginginkan sesuatu menjadi lebih sulit bagi umat,” kata Lailatul, yang juga dikenal sebagai Laily, dalam diskusi yang sama di Kinosaurus, Jakarta Selatan.

Pengayaan diri

Jadi, apakah hijab wajib atau tidak? Apakah membebaskan atau menindas? Jawabannya adalah keduanya untuk masing-masing pertanyaan tersebut, kata Laily.

“Itu tergantung konteksnya. Saya mengkritik Hari Hijab Internasional karena menyeragamkan perempuan muslim serta tidak sensitif bagi mereka yang tertindas. Mengapa tidak menjadikannya Hari Perempuan Muslim Internasional saja?” ujarnya.

Baginya pribadi, jilbab memiliki aspek spiritual, simbol pengabdian kepada Tuhan, tidak masalah apakah ada ayat yang membahas tentang hijab atau tidak, katanya.

“Hijab juga memiliki aspek sosial untuk saya. Hijab menjadi pengingat bahwa saya adalah individu yang berbeda dalam komunitas ini (dia tinggal di AS saat ini). Karena itu, saya harus melindungi mereka yang juga berbeda,” kata Laily.

Dia juga mengkritik sejumlah feminis yang mengkritik Islam, menganggap semua hal pada zaman Nabi Muhammad itu misoginis.

“Benar, sebagian besar kekuasaan dipegang oleh laki-laki, tetapi bukan berarti tidak ada banyak suara dari perempuan. Agensi tidak homogen. Di Mesir, perempuan memakai niqab namun tidak berarti secara otomatis mereka tidak memiliki agensi,” kata Laily.

“Feminis gelombang ketiga juga sependapat dengan opini bahwa semakin kita membebaskan tubuh dan seksualitas, semakin bebas diri kita. Apabila kita mendefinisikan kebebasan sebagai terbuka dan seksual, hal tersebut mengurangi kebebasan itu sendiri. Jadi semua ini hanya tentang payudara dan vagina?” tambahnya.

Dia mendesak umat Islam untuk berhenti melihat sesuatu sebagai hal yang wajib atau tidak wajib serta hitam dan putih.

“Islam adalah sebuah peradaban, sebuah bentuk budaya dan produk sejarah. Sejarah tidak bekerja secara linier. Islam telah berubah dan berkembang sejak abad ke-7 ketika agama tersebut lahir,” ujarnya.

“Agama bukan tentang surga atau neraka, tetapi tentang bagaimana kita memperkaya diri untuk menjadi orang yang lebih baik. Menjadi Muslim berarti menjadi anggota yang paling berguna dalam masyarakat.”

Artikel ini diterjemahkan oleh Radhiyya Indra dari versi aslinya dalam Bahasa Inggris.