Warga Torobulu dan Mondoe di Lumbung Nikel: Janji Kesejahteraan, Berbuah Kemiskinan

Gersang dan penuh debu. Itu kesan pertama saya saat menjejakkan kaki ke desa Torobulu, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Di desa yang berpenghuni 900 keluarga ini, panas matahari terasa lebih terik dari biasanya. Debu pekat di sana bisa membuat tisu langsung berubah warna merah kecoklatan tiap kali diusap ke wajah.

Nurhidayah, 34, perempuan Torobulu yang sempat berbincang dengan saya menyeletuk, “Dulu Torobulu tidak seperti ini mi”. Seingat dia, Torobulu adalah desa yang asri, dengan pepohonan, dan sungai jernih sebagai sumber air warga. Namun, semua koyak sejak perusahaan tambang memasuki wilayah Torobulu di pertengahan 2000-an.

Saat itu, PT Billy Indonesia mulai membuka lahan untuk pertambangan nikel. Peneliti Alpha Research Database, Ferdy Hasiman mencatat perusahaan ini memiliki konsesi tambang nikel sekitar 20.000 hektar di Torobulu. Mereka mengolah tambang jauh dari pemukiman hingga sumber air bersih warga. Saat demam nikel mulai menjangkiti Sulawesi Tenggara seiring dengan program hilirisasi pemerintah Joko Widodo pada 2016 silam, perusahaan baru pengganti PT Billy Indonesia masuk ke Torobulu.

Adalah PT Wijaya Inti Nusantara (WIN) yang menurut Mineral One Data Indonesia (MODI) Kementerian ESDM, PT WIN memegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dengan luas 1.931 hektar. Dengan izin yang berlaku berlaku dari November 2019 hingga November 2029, PT WIN masuk pemukiman, persawahan, hingga berdempetan dengan sekolah.

Suatu sore saya berkesempatan menjelajahi wilayah “jajahan” perusahaan milik Frans Salim Kalalo dan Anthony Kalalo itu. Dengan jarak tak lebih dari 2 km dari pemukiman warga, bukit-bukit yang dulunya dipenuhi pohon dibabat habis dan disulap jadi konsesi tambang seluas 1.000 hektare. Rasanya seperti melihat dataran tandus tanpa batas.

Saking luasnya, saya beserta dua jurnalis lain memerlukan waktu lebih dari 20 menit untuk bisa berhasil mencapai ujungnya. Pemandangan ini bikin saya teringat dengan ucapan Darniati, 29, yang tinggal tak jauh dari konsesi itu. Ia khawatir dengan keselamatan anak-anaknya. Masalahnya, ia dan warga Torobulu sudah melihat bagaimana tanah gersang berjurang itu menelan nyawa hewan ternak mereka.

“Beberapa (sapi) ada yang mati jatuh. Pas ketahuan itu udah jadi tulang. Saya kepikiran masa depan anak-anak. Saya khawatir keselamatan dan kesehatan mereka,” tuturnya.

Baca Juga: Kisah Mereka yang Mengais Rupiah dari Timah

Anak-anak di Tengah Bahaya Tambang

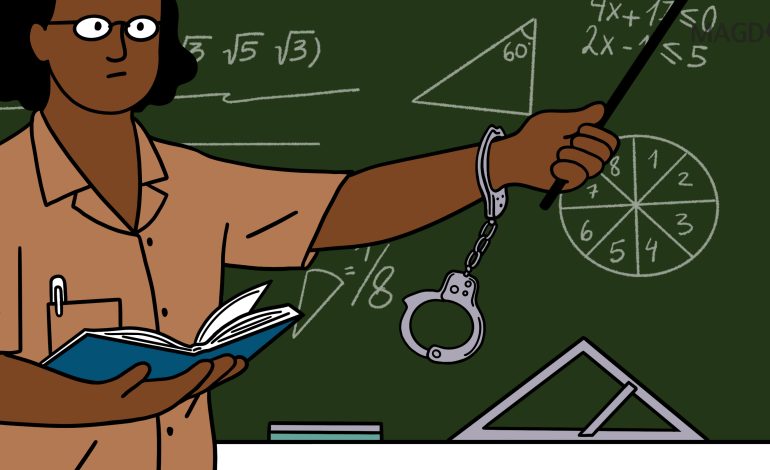

Namun konsesi tambang 1.000 hektar itu bukan satu-satunya yang mengkhawatirkan. Di belakang SD Negeri 12 Laeya, PT WIN juga memperluas wilayah tambangnya. Berjarak 50 meter dari dinding-dinding kelas, lokasi tambang PT WIN hanya dipagari oleh tembok semen yang bahkan baru dibangun pada 2019 saat masyarakat ramai memprotes bekas galian tambang yang mencapai 30 meter dan tak kunjung direklamasi.

Lina (bukan nama asli), salah satu pengajar di sekolah tersebut bercerita bagaimana lokasi tambang itu awalnya adalah bukit setinggi atap ruang kelas. Bukit tersebut dipenuhi pohon dengan sungai dan air terjun kecil yang jadi tempat bermain anak-anak dan sumber mata air warga kala musim kemarau. Namun, seiring penambangan, bukit serta sungai dan air terjun musnah begitu saja.

“Setelah ada tambang, hilang semua. Berubah total pokoknya. Lihat saja sudah rata semua. Tidak ada sisa-sisanya,” ucap Lina.

Bukan saja mengubah bentuk lahan warga, aktivitas pertambangan PT WIN berdampak pada proses belajar mengajar dan kesehatan para siswa. Pasca-PT WIN membangun tembok pemisah, cerita Lina, aktivitas tambang sempat berlangsung dari pagi hingga malam selama satu minggu. Akibatnya, suara bising alat berat mengganggu konsentrasi para siswa dan debu bekas galian yang pekat masuk ke wilayah sekolah.

Untuk meredam protes warga dan orang tua murid, perusahaan lalu merekrut pekerja untuk membersihkan sekolah, menyapu, dan mengepel tiap pagi. Mereka juga membagikan masker dan susu untuk para murid. Namun, kedermawanan mereka cuma berlangsung beberapa waktu saja.

“Mereka (perusahaan) itu memberi bukan ikhlas, tapi karena merasa ingin mengambil sesuatu,” sindir Lina.

Anak-anak di SD Negeri Laeya 12 yang kini tak dapat jatah masker lagi, semakin rentan terkena Infeksi Saluran Pernapasan (ISPA). Debu hasil galian tambang yang pekat kerap kali masuk ke ruang kelas, terutama saat musim kemarau tiba. Beberapa murid mengalami batuk-batuk dan bersin hingga ada yang demam tinggi.

Andini (bukan nama asli), tenaga kesehatan di Torobulu mengungkapkan, sejak aktivitas tambang semakin intens, ia banyak menemui kasus anak-anak terkena ISPA. Bahkan tiap hari ada saja anak yang terkena ISPA datang untuk diperiksa dan menebus obat.

ISPA memang paling rentan menular dan menyerang anak-anak karena imunitas mereka yang masih berkembang. Di Torobulu, mereka rata-rata masih duduk di bangku SD. Gejala yang ditemui, seperti batuk hebat disertai pilek dan sakit tenggorokan. Beberapa di antaranya bahkan ada yang sampai timbul alergi.

Salah satu yang terkena ISPA, anak Hasilin, 31, bahkan harus dilarikan ke rumah sakit. Ditemui terpisah di rumahnya, Haslilin bercerita bagaimana debu bekas galian tambang itu memenuhi atap hingga menempel lengket pada piring-piring makan, membuat sang anak batuk dan pilek selama tiga minggu. Ketika dibawa ke Rumah Sakit Umum Dewi Sartika untuk melakukan pembersihan pada saluran pernapasan, lendir yang keluar dari tubuh sang anak berwarna hijau pekat seperti bensin.

Akibatnya anak bungsu Haslilin terpaksa menjalani pengobatan selama enam bulan. Selama rentang waktu pengobatan, anaknya tidak diperbolehkan main di luar rumah. Kalau terpaksa keluar, ia harus selalu memakai masker. Haslilin juga harus bolak-balik menebus obat yang jika ditotal, biaya pengobatan anak bungsunya itu mencapai Rp30 juta.

“Habis-habisan saya. Modal usaha habis saya pakai berobat,” katanya.

Selesai pengobatan, anak Haslilin tak langsung sembuh. Sejak sakit, anaknya semakin sensitif oleh debu: Sekali saja menghirup debu, langsung batuk-batuk hebat.

Baca Juga: Belajar dari Aktivisme Lokal Perempuan untuk Menjaga Lingkungan

Perikanan dan Tambak Udang yang Hancur Gara-gara Tambang

Indonesia tercatat sebagai negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia. Menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Indonesia memiliki setidaknya 72 juta cadangan nikel (ni), termasuk logam keras, atau 52 persen dari cadangan nikel dunia sebanyak 1.139.419.000 ton. Tiga wilayah yang memiliki cadangan nikel yang melimpah adalah Sulawesi Tenggara (32 persen), Maluku Utara (27 persen), dan Sulawesi Tengah (26 persen).

Mengutip dari Mongabay, saat ini terdapat 265 perusahaan nikel tersebar di empat provinsi di Indonesia, yakni, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara menguasai lahan 1.037.435,22 hektar. Banyaknya pemain di pertambangan nikel disebut disebabkan karena ambisi Pemerintah Indonesia beberapa tahun belakangan dalam menggenjot program hilirisasi nikel. Program ini dijadikan prioritas, strategis, dan menjanjikan kesejahteraan.

Katadata dalam laporannya tahun lalu mengungkapkan ada kenaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari logam nikel yang disumbang oleh daerah penghasil nikel. Pada 2022, PNBP dari daerah penghasil nikel mencapai Rp10,8 triliun, meningkat dari 2021 sebesar Rp3,42 triliun. Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi penyumbang terbesar PNBP sebesar Rp8,73 triliun.

Selain itu, smelter digadang-gadang akan memberi manfaat bagi perekonomian nasional. Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri meyakini hal tersebut berdasarkan perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB) logam dasar triwulan pertama 2023 yang tumbuh 11,39 persen atau senilai Rp 66,8 triliun. Febri juga memberi contoh nikel mampu mengerek Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Ia kembali mencontohkan Sulawesi Tenggara yang mengalami pertumbuhan PDRB dari industri pengolahan sebesar 16,74 persen pada 2022, yang sebagian besarnya disumbang oleh industri pengolahan nikel.

Sayang, klaim data ini tidak berbanding lurus dengan apa yang saya lihat di lapangan. Torobulu adalah daerah pesisir. Laut sudah lama jadi penopang kehidupan masyarakat Torobulu. Namun kini untuk memenuhi kebutuhan dari laut saja relatif susah. Pada (16/10) pukul 06:26, saya menyusuri Pantai Torobulu. Tak jauh dari pelabuhan tambang yang menjorok ratusan meter ke laut, saya melihat Basri, 40, menarik pukat yang dipasang sejak Subuh. Di atas perahu yang tak lebih dari satu meter itu, dia terus menarik pukat sepanjang 800 meter tanpa ada tangkapan besar.

Di lambung kapalnya hanya ada lima ekor ikan putih dan lebih dari 30 ikan kecil seukuran dua ruas jari orang dewasa yang disebut Basri tak ada harganya. Basri cuma bisa pasrah dengan hasil tangkapannya hari ini. Ia bercerita telah melaut sejak masih SD. Laut adalah tempanya menggantung nasib. Di sana ia memancing, menjala ikan, atau memasang pukat untuk bisa memenuhi kebutuhan keluarga dan membesarkan anak semata wayangnya.

Namun tiga tahun belakangan, laut tak bisa lagi ia andalkan seperti dulu. Semenjak program hilirisasi nikel gencar dilakukan, banyak perusahaan tambang melakukan aktivitas pertambangan dekat laut. Mereka membangun pelabuhan tambang atau jetty yang menjorok ratusan meter ke laut dan membuang begitu saja limbah atau tanah merah bekas galian tambang ke bentangan air biru itu.

Limbah tambang membuat laut dijangkiti penyakit. Airnya berubah keruh dan kecoklatan seperti susu Milo, sebut Basri. Kondisi air yang tercemar ini membuat ikan enggan berenang di area Pantai Torobulu dan membuat terumbu karang juga ikutan mati. Walhasil ikan putih yang biasanya bersembunyi di sela-sela terumbu karang ikut lari menyelamatkan diri.

“Ikan itu pintar. Mereka menghindar dari air kena tambang. Dulu ikan putih banyak di karang, tapi sekarang karang mati, tidak ada planktonnya. Pengaruh tambang ini memang tidak main-main,” tuturnya.

Kondisi laut Torobulu yang berubah bikin Basri pusing memenuhi kebutuhan hariannya. Harga tangkapan 2 kilogram ikan yang dihargai Rp50.000, tidak bisa menutupi modal bahan bakar yang harus dikeluarkan tiap melaut. Padahal sebelum ada jetty, ia bisa meraup untung Rp2 juta sekali melaut. Hal ini yang kemudian membuat Basri dan sejumlah nelayan di wilayah Desa Torobulu akhirnya memutuskan melaut lebih jauh.

Cuma untuk memenuhi kebutuhan harian mereka rela melaut hingga kawasan Buton, Muna Barat, bahkan Halmahera, Maluku Utara. Dengan menempuh perjalanan yang bisa sampai empat jam lamanya, Basri sengaja menghabiskan waktu tiga hingga tujuh hari untuk menangkap ikan. Dihitung-hitung, tiap perjalanan jauh ini Basri merogoh kocek sebesar Rp500.000. Modal besar ini untungnya bisa ditutupi dengan hasil tangkapannya bisa mencapai Rp2 juta.

“Di sana belum ada jetty tambang jadi masih bisa dapat ikan cukup banyak. Namun kita tidak bisa selalu melaut jauh. Kalau cuacanya buruk nambah lagi biayanya karena harus lambat, kurangi kecepatan perahu. Kalau tinggi mudah tenggelam,” jelasnya.

Jika Basri tetap berusaha mengandalkan profesinya sebagai nelayan untuk bertahan hidup, Harjun, 41 sudah merelakan profesinya ini sejak 2016 silam saat ia resmi menjual tiga kapal jaring miliknya. Di tahun itu, perusahaan tambang mulai masuk ke Torobulu dan merekrut banyak nelayan. Ini membuat Harjun kesulitan merekrut Anak Buah Kapal (ABK) yang dalam melaut minimal harus terdiri dari 15 orang.

Selain masalah ABH, Harjun juga mulai menyadari semenjak ada tambang hasil tangkapan lautnya menurun drastis. Sebelum ada perusahaan tambang, sekali melaut Harjun bisa mendapatkan ikan hingga 5 ton. Sedangkan pasca-kedatangan perusahaan tambang, ia cuma bisa mendapatkan 300 hingga 400 kilogram ikan saja.

“Dapat 1 ton itu sudah luar biasa. Ketika tambang masuk jadi untung-untungan, kadang kita tidak dapat untuk makan,” kata Harjun.

Tahu bahwa perusahaan tambang akan berada di Torobulu dalam waktu lama, Harjun yang merugi, memutuskan untuk menjual kapal dan mulai beralih profesi menjadi pengusaha tambak udang. Hasil penjualan kapal dan simpanannya yang ditotal sekitar Rp300 juta ia pakai untuk modal membangun tambak udang lengkap dengan instalasi kincir listrik dan 50.000 benih udang. Awalnya usaha baru Harjun ini cukup sukses. Dengan tiga kali panen dalam setahun, ia bisa menghasilkan 30 sampai 40 juta.

Sayang, kesuksesan tambak udang Harjun tidak bertahan lama. Cuma butuh waktu tiga tahun saat perusahaan tambang mulai beraktivitas dekat laut, tambak udang Harjun jadi terdampak. Air laut yang masuk ke tambaknya berwarna merah pekat dan mengendap di dasar tambaknya. Ini membuat udangnya tidak mau tumbuh besar. Ketika ia berusaha menggantikan udang dengan ikan bandeng, ikan bandengnya juga tidak mau tumbuh besar dan berakhir mati massal.

“Bandeng tidak mau besar besar. Dikasih air (laut) malah lari lalu mati padahal udah dikasih pakan-pakan,” tutur Harjun.

Baca Juga: Membela Berujung Penjara: 5 Aktivis Lingkungan yang Dikriminalisasi Negara

Pertanian juga Tak Bisa Lagi Diandalkan

Dampak tambang tak cuma menjangkiti Desa Torobulu saja. Hanya berjarak 2 km dari Torobulu, ada Desa Mondoe yang punya cerita duka yang kurang lebih sama. Jika di Torobulu warganya menggantungkan nasib dengan cara melaut, warga Mondoe yang dikelilingi kebun dan sawah mengandalkan hasil pertanian.

Di pertengahan Oktober saya bertemu dengan Wawan Kurniawan, 40, petani asal Mondoe. Mengenakan caping di kepala, tubuh Wawan gesit berjalan menyusuri pematang sawah miliknya yang hanya berjarak 200 meter dari aktivitas tambang. Di sana ia menunjukkan sungai kecil yang menjadi pembatas antara sawahnya dan lokasi penambangan nikel itu.

Sejak mulai bertani pada 1996, sungai kecil tersebut telah menjadi sumber mata air untuk bersawah dan beternak sapi di tengah nihilnya keberadaan sungai besar di wilayah itu. Dahulu air sungai itu jernih, namun kini sudah berubah keruh dan berbuih. Wawan bilang perubahan air sungai itu bikin hasil pertaniannya menurun drastis. Sebelum tambang muncul, Wawan bisa mendapatkan hasil panen sebanyak 10 ton. Sedangkan terakhir kali panen pada September lalu, ia hanya mendapatkan 51 karung di sawahnya yang seluas 2 hektar yang jika ditotal sekitar 5 ton saja.

Penurunan produksi ini juga diperparah dengan pertumbuhan padi yang tidak normal dan hama yang semakin banyak. Wawan mengungkapkan jika dulu berbulir panjang dan tinggi, kini padinya menjadi kerdil dan hanya menghasilkan dua hingga tiga helai dalam satu benihnya. Padahal, Wawan sudah mati-matian meningkatkan biaya produksi hingga dua kali lipat. Ia memperbanyak jumlah pupuk dan meningkatkan frekuensi penyemprotan anti-hama di sawahnya. Wawan sebenarnya sudah diperingatkan untuk tidak mengambil mengambil air dari sungai yang tercemar itu dari seseorang dari Dinas Pertanian. Namun Wawan tidak punya pilihan lain.

Selain hasil pertanian, tambang juga berdampak ke ternaknya. Sebanyak enam sapi ternaknya mati dalam kurung setengah tahun. Ia jujur tidak mengetahui pasti apa penyebab kematian keenam sapinya, tetapi saat ada seorang dokter dari Yogyakarta memberikan penyuluhan, dokter tersebut menyarankan sapinya untuk tidak minum air dari sungai kecil yang sudah tercemar.

“Disarankan untuk coba gali sumur, tapi di sini susah juga,” tambahnya.

Tak jauh dari sawah milik Wawan, terlihat perempuan petani duduk di batang kayu yang melintang. Ia Matinah, 57, nenek lima cucu yang baru saja membersihkan gulma agar ia bisa segera menanam sayur dan buah di kebun. Matina yang sedang beristirahat bercerita pada saya dan rekan-rekan jurnalis lain soal dukanya jadi petani tiga tahun belakangan.

Sama seperti Wawan, hasil panen di sawahnya juga menurun drastis. Lahan seluas 1 hektar yang ditanaminya hanya bisa menghasilkan 13 karung beras, atau sekitar 1 ton lebih. Sementara biaya tanam dan perawatan terus bertambah. Ia bahkan mengatakan harus membeli pupuk sebanyak 6 karung dengan harga per satuannya mencapai Rp125.0000 karena padinya berubah kuning dan kerdil. Padahal, dulu ia tidak pernah menggunakan pupuk sama sekali dan bisa mendapatkan 4 ton beras.

“Selama ada PT (perusahaan tambang), tiap ada hujan turun air merah seperti minyak. Padi jadi kuning, tidak banyak buahnya. Pendek begitu, tidak mau panjang,” keluh Matina.

Kini Matina hanya bisa pasrah saja dengan keadaan. Sebagai lulusan SD dengan uang pas-pasan, ia tak punya kemewahan untuk ganti profesi. Yang terpenting buatnya sekarang cuma bertahan hidup, tidak berutang, dan mencuri.

Lalu, Kesejahteraan buat Siapa?

Klaim kesejahteraan yang pemerintah janjikan dari hilirisasi nikel nyatanya tak terbukti di Torobulu dan Mondoe. Bahkan menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional, Sulawesi Tenggara sebagai daerah penghasil nikel terbesar se-Indonesia mengalami peningkatan penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 11,43 persen.

Angka ini naik 0,16 persen poin terhadap September 2022 dan naik 0,26 persen poin terhadap Maret 2022. Sedangkan Indeks Pembangunan Manusia daerah ini masih di bawah rata-rata nasional pada 2023, yakni 72,94 dengan angka stunting meningkat 2,3 persen dari tahun 2022 menjadi 30 persen.

Juru Kampanye Trend Asia Novita Indri mengatakan kemiskinan yang saya temui di Torobulu dan Mondoe menunjukkan trickle down effect −keuntungan yang diperoleh oleh orang kaya dan perusahaan besar akan mengalir ke lapisan masyarakat− tidak terjadi. Dana Bagi Hasil (DBH) Pertambangan Umum/Mineral, kata Novita, selalu menjadi polemik di daerah kaya hasil tambang. Tidak hanya minim transparansi, DBH ini juga tidak diketahui disalurkan ke mana dan dalam bentuk apa lewat kas daerah. Jika pun disalurkan kata Novita, DBH ini umumnya hanya terbatas pada infrastruktur saja.

“Bagaimana dengan pendidikan, program kesehatan, kebudayaan? Rasa-rasanya saya belum melihat di daerah penghasil pertambangan memaksimalkan DBH mereka digunakan untuk subsidi silang program ke pendidikan, kesehatan keuntungan paling besar itu lari ke pemodal bukan ke masyarakat,” jelas Novita.

Pernyataan Novita ini sempat dikonfirmasi oleh Kepala Desa Torobulu, Nilham. Saat ditemui pasca-menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) Desa, Nilham mengatakan dari 15 desa di kecamatan Laeya hanya Torobulu yang terlihat mengalami kenaikan dari segi ekonomi.

“Ini tidak ada secara data, tapi dari segi pembangunan rumah, jalan, pemutaran ekonomi, terlihat,” kata Nilham.

Ia juga bilang, Torobulu dan beberapa desa tambang lainnya juga rutin mendapatkan kiriman uang dari hasil tambang perusahaan senilai Rp200.000 – 400.000 per tiga bulan untuk satu Kartu Keluarga (KK). Jumlah ini fluktuatif tergantung tonase (ukuran kapasitas kapal pengangkut hasil tambang) yang dikirim satu bulan.

Namun kiriman uang ini sebanding dengan kerusakan lingkungan yang berpengaruh pada penghidupan warga di Torobulu. Novita mengungkapkan bagaimana tolok ukur dari kesejahteraan yang dipakai oleh negara masih bias karena selalu mengacu pada instrumen ekonomi dan tidak pernah mempertimbangkan faktor lingkungan. Padahal faktor lingkungan penting mengingat kelangsungan hidup dasar sangat bergantung padanya.

Jauh sebelum tambang masuk ke Torobulu dan Mondoe, masyarakat bisa dikatakan sejahtera. Mereka bisa memenuhi kebutuhan hariannya dengan melaut, bertani, dan berternak. Mereka tak perlu pusing memikirkan harus makan apa tiap hari apalagi memusingkan harga bahan pokok yang melambung tinggi. Ini karena semua sudah tersedia gratis dari Bumi. Namun karena tambang, kesejahteraan cuma jadi omong kosong belaka.

“Wilayah lingkar tambang angka kemiskinannya cenderung meningkat ya karena lingkungannya rusak. Pertanian perikanan sulit karena pencemaran laut, terumbu karang rusak. Perkebunan rusak, susah air bersih, lebih sering gagal panen jadi ada korelasi lingkungan yang tidak diperhitungan dalam mengukur angka kesejahteraan,” jelas Novita.

Namun di tengah kemelut dampak tambang, Novita percaya ada jalan keluar agar “kiamat” tidak cepat datang kedua wilayah ini. Untuk saat ini, ada tiga hal yang setidaknya bisa dilakukan.

Pertama, daerah penghasil tambang nikel bisa mulai mempersiapkan diri sedini mungkin untuk diverifikasi pendapatan asli daerah mengingat cadangan nikel seperti layaknya batu bara bisa habis. Jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya mengandalkan pada tambang saja, maka akan susah daerah-daerah tersebut bisa bertahan di masa depan. Ia mencontohkan daerah penghasil tambang bisa mendorong pariwisata, kebudayaan, hingga UMKM lokal. Dan ini berarti jadi tanggung jawab pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

“Kita bisa mencontoh negara-negara penghasil minyak yang sudah punya exit plan. Dubai misalnya memulai industri entertainment, bangun gedung-gedung bertingkat, kawasan-kawasan wisata dengan harapan ketika mengurangi produksi minyak mereka enggak collapse,” sebut Novita.

Kedua, pengetatan pemanfaatan DBH perlu dilakukan dengan transparan. Lewat transparansi, masyarakat luas jadi bisa memantau aliran dana tersebut dan meminta pertanggung jawabannya pada pemerintah daerah.

Terakhir, fungsi pengawasan dan sanksi terhadap perusahaan tambang harus diperketat. Menurut Novita adanya kerusakan lingkungan di wilayah tambang terjadi karena fungsi pengawasan masih sangat lemah. Jika ada kasus tertentu, tim pengawas baru akan turun ke lapangan. Selebihnya dibiarkan begitu saja.

Sanksi terhadap perusahaan tambang yang jelas melanggar aturan misalnya menambang dekat permukiman tidak ditindaklanjuti secara serius. Hal ini kata Novita yang akhirnya membuat banyak terjadi benturan antara masyarakat dan perusahaan tambang di lapangan.

“Makanya saya minta negara untuk hadir secara adil bukan malah memfasilitasi korporasi,” tutupnya.