Jokowi dan Citra Keluarga Harmonis: Warisan Kolonialisme dan Orde Baru

Pada hari Sabtu, 8 Desember 2018, Presiden Joko “Jokowi” Widodo dan keluarga mengadakan piknik di Kebun Raya Bogor dan mengundang wartawan. Turut hadir dalam piknik tersebut cucu lelakinya, Jan Ethes, yang menjadi pusat perhatian. Bocah balita tersebut mengabsen seluruh anggota keluarga batih atau keluarga intinya: Mbah Jokowi, Uti Iriana, Tante Ayang dan Om Bobby, serta Ibu dan Bapak.

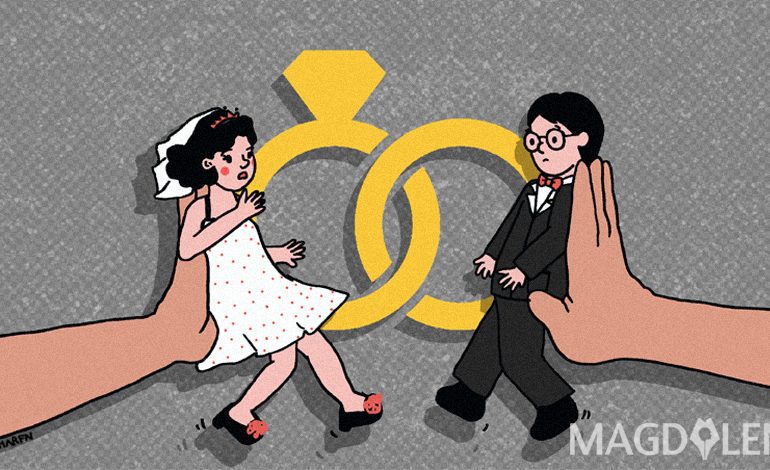

Keluarga harmonis memang menjadi bahan kampanye Presiden Jokowi menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres 2019), sebuah hal yang tidak mungkin dilakukan oleh pesaingnya yang duda, Prabowo Subianto. Menilik sejarah, keluarga harmonis selalu menjadi prasyarat dalam kehidupan presiden di Indonesia. Lihat saja bagaimana Soeharto berkuasa selama 32 tahun dengan mengaplikasikan keluarga batih-heteronormatif dalam pola kekuasaannya, di mana laki-laki adalah kepala keluarga dan pemegang tampuk kekuasaan sementara perempuan ada di ranah domestik dengan fungsi utama reproduksi. Presiden-presiden terpilih selanjutnya (kecuali Megawati Sukarnoputri, yang menggantikan Abdurrahman “Gus Dur” Wahid yang dilengserkan pada 2001) adalah orang Jawa, laki-laki, heteroseksual, dan memiliki gaya berpolitik yang serupa, yakni politik Jawa.

Politik Jawa, tidak bisa dipungkiri lagi, telah menjadi kultur dari politik Indonesia. Tulisan ini hendak melihat bagaimana nalar pemikiran politik Jawa dan mengapa keluarga menjadi penting dalam politik Jawa.

Politik Jawa dan konsep dadi wong

Jawa yang mendominasi politik didasari oleh beberapa faktor: jumlah populasi paling banyak, sumber daya alam yang melimpah, keberhasilan Majapahit menguasai Nusantara pada abad 11 hingga 14, dan sebagai pusat kekuasaan dan industri zaman kolonial Belanda. Nama Nusantara mengacu pada batas-batas wilayah di mana Jawa menjadi pusat mandala (kekuasaan di Asia Tenggara) dan wilayah-wilayah lain di sekitar yang mengakui kekuasaannya. Konsep Nusantara kemudian terbawa hingga abad berikutnya hingga setelah Indonesia merdeka, dominasi Jawa dalam perpolitikan sangat kental sampai semua presiden haruslah lelaki Jawa.

Perlu diketahui bahwa konsep kekuasaan Asia Tenggara berbeda dengan Eropa karena alur sejarahnya juga sangat berbeda. Psikolog Risa Permanadeli dalam bukunya Dadi Wong Wadon: Representasi Sosial Perempuan Jawa di Era Modern menjelaskan bahwa dalam masyarakat Jawa, konsep keberhasilan diwujudkan dalam istilah “dadi wong”, atau kedewasaan dan keberhasilan untuk menjadi penolong bagi sekitarnya karena hidupnya berkecukupan. Dalam hal ini kekuasaan tidak diwakili oleh kepemilikan banyak aset melainkan timbal balik ke masyarakat dalam konsep melindungi. Masyarakat dan kelompok sosial adalah pusat dari seluruh kehidupan dan tahapan kehidupan dalam masyarakat dicitrakan melalui peristiwa selametan atau selamatan. Semua orang terlibat dalam proses ini dan orang-orang yang berkontribusi dalam masyarakat, baik dalam menyumbang bahan pangan, mengolah, dan menyajikan, menunjukkan posisi dan kegunaannya dalam masyarakat yang dinamis dan saling timbal-balik. Di sini tidak ada ukuran maskulin lebih baik dari feminin karena tujuannya adalah harmoni, di mana peran-peran domestik dan publik harus selaras dan keharmonisan tersebut nanti tercermin dengan keberhasilan upacara selametan.

Konsep dadi wong mengupas bagaimana pola keluarga harmonis bisa dipahami dengan menelusuri ulang tentang kekuasaan. Dadi wong merupakan sebuah tahapan hidup yang membuktikan bahwa seseorang berhasil bertanggung jawab atas orang lain di sekelilingnya. Untuk itu, dadi wong erat kaitannya dengan pernikahan karena pernikahan membuktikan bahwa kita sudah bertanggung jawab atas hidup orang lain.

Pernikahan adalah ukuran kedewasaan, orang yang belum menikah dianggap tidak memiliki tanggungan selametan karena itu dianggap belum mampu dan tidak bisa menunjukkan kegunaan sosial pada masyarakat. Pernikahan dalam konsep Jawa pra-kolonialisme sangat berbeda jauh dengan konsep pernikahan yang kaku dan terbatas antara perempuan dan lelaki seperti yang termaktub dalam Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974. Dalam memahami konsep dadi wong dan keluarga pada masyarakat Jawa hendaknya kita berhati-hati untuk tidak tergelincir dalam nilai dan konsep yang biner.

Konsep Jawa tidak menganggap ruang publik lebih baik daripada ruang domestik. Ruang domestik dan publik bukan dua hal yang sama sekali berbeda dan tidak berkaitan, melainkan bersifat paralel, sehingga berkeluarga dianggap sesuatu yang wajib dilakukan untuk mengukur apabila seseorang telah berhasil masuk ke tahapan kehidupan yang sudah digariskan. Untuk itu, keluarga menjadi tempat mengukur apakah seseorang berhak masuk ke masyarakat atau tidak, dan ini berlaku untuk semua jenis kelamin (karena konsep gender tidak dikenal). Apabila urusan keluarga berantakan, seperti suami menikah lagi tanpa persetujuan istri dan ekonomi keluarga morat-marit, maka seluruh anggota keluarga tersebut tidak pantas untuk masuk dan berperan dalam masyarakat. Keluarga dianggap sebagai tolok ukur bagaimana seseorang telah berhasil melaksanakan tanggung jawab terhadap orang-orang yang terdekat. Hal yang harus ditekankan adalah, “harmonis” di sini berarti berlaku pada semua anggota keluarga dan tidak terikat pada ayah saja atau ibu saja. Harmonis berarti seluruh anggota keluarga bertanggung jawab terhadap yang lainnya.

Dekonstruksi keluarga

Saya harus mengakui bahwa memahami konsep kekuasaan dan keluarga dalam tradisi Jawa dengan cara berpikir abad ke-21 sangat menjebak sekali. Salah membaca maka saya bisa memasukkan nilai-nilai patriarki dan merendahkan peran domestik dibanding peran maskulin. Saya juga rentan terjebak dalam heteronormativitas karena dalam panduan Jawa, gender mengacu pada jenis kelamin, padahal konsep gender berikut perannya tidak dibatasi oleh jenis kelamin. Saya ungkapkan seperti itu karena bukti-bukti sejarah menunjukkan bahwa tradisi Jawa terbiasa dengan apa yang hari ini kita sebut dengan homoseksual dan transgender. Juga tidak ada peran gender atau peran sosial yang berdasarkan jenis kelamin.

Sering sekali ditemukan hal-hal yang kontradiktif dalam memahami nilai dan penalaran orang Jawa. Bukti sejarah juga menunjukkan bahwa orang Jawa sangat beragam dan mengakui perbedaan jenis kelamin dan gender. Konsep keluarga dalam budaya Jawa secara permukaan sangat membuat kita mudah tergelincir, karena keluarga batih heteroseksual sebetulnya adalah hasil doktrin Orde Baru selama puluhan tahun. Bukti sejarah dan nilai-nilai masyarakat yang masih dipelihara dalam bahasa dan ritus bercampur dengan persepsi kita hari ini tentang apa yang disebut keluarga, normal, dan harmonis.

Kampanye Pilpres 2019 hanya mempromosikan keluarga harmonis ala Jawa tetapi gagal menelusuri praktik-praktik ketidakadilan gender yang telah menyusupi budaya Jawa.

Kolonialismelah yang memperkenalkan konsep gender dan pembagian peran berdasarkan gender. Karena sebelum tahun 1900 hanya laki-laki Belanda yang dikirim ke Hindia Belanda, maka ruang-ruang kerja hanya diisi laki-laki dan ini diadaptasi oleh keluarga priayi lokal yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin dan mendorong perempuan sebagai mesin reproduksi semata.

Homoseksualitas dianggap sebagai penyakit sosial karena pemerintah yang mulai melemah pada tahun 1930an menggunakan politik moral Viktorian yang sedang berkembang pula di Eropa untuk diterapkan di Hindia Belanda. Sejak saat itu, kita mengenal peran gender dan homofobia. Sedangkan konsep keluarga batih-heteroseksual-sedarah dilembagakan oleh Soeharto dalam kepemimpinannya yang menegakkan prinsip-prinsip dadi wong yang kental dengan heteronormativitas sebagai syarat memasuki jabatan publik.

Budaya tidak statis melainkan dinamis dan selalu dipengaruhi oleh budaya-budaya luar lainnya. Konsep dadi wong yang berdasarkan tanggung jawab pada masyarakat kelas bawah kemudian direduksi menjadi individualitas dan kepemilikan aset sebanyak-banyaknya. Konsep jenis kelamin yang tidak menentukan identitas gender dan peran gender pun direduksi dan dibuat kaku oleh kolonialisme. Dibutuhkan pembacaan yang kritis terhadap budaya karena budaya dibentuk dan dipraktikkan oleh seluruh masyarakat. Sayangnya, kampanye Pilpres 2019 hanya mempromosikan keluarga harmonis ala Jawa tetapi gagal menelusuri praktik-praktik ketidakadilan gender yang telah menyusupi budaya Jawa.

Mengapa laki-laki marah ketika merasa malu — ekspresi destruktif dari budaya maskulinitas bentukan masyarakat.