Kasih Tak Dibalas Benci: Ujian Nyata Moderasi Beragama di Indonesia

Retret seharusnya menjadi ruang penguatan iman dan pertemanan. Namun di Sukabumi, Jawa Barat, kegiatan rohani puluhan remaja Kristen di sebuah vila pribadi bulan lalu justru berubah menjadi tragedi persekusi.

Mereka diusir secara paksa, dilempari batu, bahkan mobil yang mereka tumpangi dirusak oleh sekelompok warga. Kekerasan yang mereka alami bukan hanya fisik, tetapi juga meninggalkan trauma mendalam, terutama bagi anak-anak yang menjadi korban langsung.

Namun, pihak yang dirugikan memilih memaafkan dan menyebarkan pesan damai. “Damai itu dimulai dari hati dan cara kita memperlakukan sesama,” kata Rita Muljartono, salah satu korban, dalam video di akun Instagramnya @ritamuljartono (29/6).

Pemilik vila yang dirusak, Marya Veronica Nona, yang mendapatkan dana bantuan Rp100 juta dari Gubernur Jawa Barat untuk memperbaiki villanya, memilih menyumbangkan dananya untuk untuk fasilitas umum, termasuk masjid dan musala di sekitar lokasi.

Di tengah riuhnya jargon moderasi beragama, tindakan mereka terasa seperti tamparan sunyi sekaligus harapan kecil bahwa kasih bisa lebih kuat dari kebencian.

Baca juga: Kepanikan Moral, Dalih Basi Persekusi Dua Perempuan di Sumbar

Moderasi yang dipraktikkan atau sekadar dipidatokan?

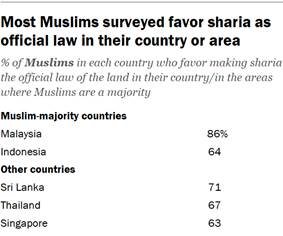

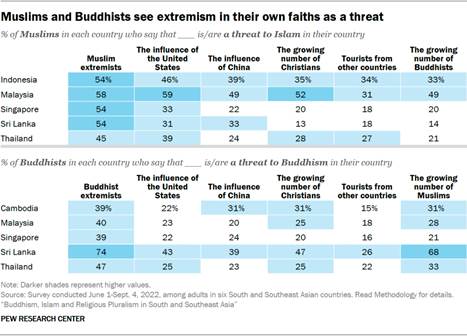

Bangsa ini berdiri di atas semboyan Bhinneka Tunggal Ika, namun praktik keberagamaan kita jauh dari semangat itu. Laporan Pew Research Center (2023) menemukan bahwa 64 persen muslim Indonesia menganggap syariat penting dalam kehidupan bernegara. Selain itu, 86 persen menyatakan menjadi muslim adalah bagian penting dari identitas kewarganegaraan Indonesia, dan 35 persen menganggap pertumbuhan pemeluk agama Kristen sebagai hal yang mengkhawatirkan.

Angka-angka ini mengindikasikan bahwa identitas keagamaan masih menjadi tolok ukur eksklusif dalam melihat siapa “yang pantas” menjadi bagian dari bangsa ini. Di sinilah retorika moderasi sering gagal: ia tak menyentuh akar sikap eksklusif di tingkat sosial.

Baca juga: Intoleransi dan Persekusi Berawal dari Kesepian

Sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa cara pandang masyarakat dalam beragama sangat dipengaruhi oleh peran para pemuka agama. Pemuka agama seharusnya menjadi penuntun moral dan penjaga kesejukan ruang publik. Namun, tidak semua menjalankan peran ini secara inklusif.

Penelitian dari Iqbal Ahnaf dan Danielle N. Lussier (2019) menunjukkan betapa besar pengaruh pemuka agama dalam membentuk opini publik, baik untuk mendorong toleransi, maupun untuk memperkuat sekat-sekat sosial.

Contohnya terlihat dalam perdebatan publik antara Ulil Abshar Abdalla (PBNU) dan aktivis Greenpeace, Iqbal Damanik. Dalam acara Rosi (12/6), Ulil menyamakan aktivisme lingkungan yang ekstrem dengan paham keagamaan yang puritan. Pernyataan semacam ini bukan hanya mempersempit ruang dialog, tapi juga memperlihatkan kecenderungan sebagian tokoh agama dalam menghakimi perbedaan.

Sejalan dengan itu, Jordan Kiper dalam artikel Religious Hate Propaganda: Dangerous Accusations and the Meaning of Religious Persecution in Light of the Cognitive Science of Religion (2023) mencatat bagaimana propaganda kebencian kerap disebar melalui otoritas keagamaan, dengan narasi bahwa kelompok berbeda adalah ancaman.

Baca juga: Diskriminasi Agama di Indonesia Salah Satu yang Tertinggi di Dunia Islam

Menghidupkan lagi semangat Gus Dur dan teladan Nabi

Ulama Quraish Shihab pernah mengingatkan, “Kalau Anda menolak perbedaan, berarti Anda menolak rahmat Tuhan.” Ia mencontohkan bagaimana Nabi Muhammad SAW memperbolehkan rombongan Nasrani dari Najran beribadah di Masjid Nabawi, serta memberikan perlindungan melalui Perjanjian Najran. Sebuah komitmen lintas iman yang menekankan kasih, bukan dominasi.

Semangat serupa pernah dihidupkan oleh mantan presiden, Abdurrahman “Gus Dur” Wahid. Sayangnya, dalam beberapa tahun terakhir, arus konservatisme dan penyempitan tafsir agama justru makin menguat. Dialog lintas iman makin jarang terdengar dan ruang publik keagamaan makin eksklusif.

Laporan SETARA Institute (2024) mencatat 260 peristiwa dan 402 tindakan pelanggaran kebebasan beragama, angka yang meningkat dari tahun sebelumnya. Ini bukan hanya statistik, tapi cermin bahwa moderasi belum menjadi realitas sosial.

Moderasi tidak bisa tumbuh dari pidato saja. Ia membutuhkan keteladanan dan keberanian untuk mengakui bahwa intoleransi bukan sekadar persoalan individu, melainkan masalah yang bersifat sistemik. Pendidikan yang menanamkan keberagaman sebagai kekuatan harus menjadi fondasi sejak dini, bukan sekadar sisipan dalam kurikulum. Pemuka agama perlu hadir sebagai penyejuk yang membumi, bersedia mendengar, dan membuka ruang dialog, bukan mempersempitnya.

Negara pun tak cukup hanya hadir saat krisis, tapi mesti aktif membangun sistem perlindungan yang berpihak pada kelompok rentan. Sementara itu, media memiliki tanggung jawab untuk tidak hanya menyorot konflik, tetapi juga menyebarkan kisah-kisah harapan dan solidaritas.

Di tengah semua itu, kisah dari Sukabumi menyodorkan satu hal: bahwa mereka yang paling disakiti, kadang justru yang paling memahami makna kasih.

Mickhael Rajagukguk adalah pembelajar yang tertarik pada isu sosial, politik, media, pendidikan, dan lingkungan.