Kesempatan Kedua untuk Agama

Saya lahir 27 tahun yang lalu dari orangtua beragama Islam. Seperti orangtua kebanyakan, ayah dan ibu saya pun mengajari saya ritual-ritual (bukan filosofi atau penjelasan substansial tentang) agama sejak saya masih kecil. Tentu, sesuai dengan agama yang mereka anut: Islam. Ketika saya masih kanak-kanak, orangtua saya memilihkan agama yang mesti saya imani sebagaimana mereka memilihkan baju mana yang mesti saya pakai. Bedanya, agama tidak bisa dilepas kapan saja semudah celana.

Meski ayah saya bukan seorang Muslim yang taat, ia tetap berharap saya bisa menjadi anak yang saleh. Meski ibu saya bukan seorang Muslimah yang pandai membaca al-Quran, ia tetap meminta saya untuk rajin mengaji. Ketika saya masih jauh lebih muda dari saat ini, saat saya bisa menerima doktrin agama tanpa pernah merasa terdesak untuk sekali pun bertanya, satu-satunya alasan bagi saya untuk malas pergi ke sekolah agama setiap jam dua siang adalah karena ingin menonton acara televisi.

Tetapi waktu selalu punya cara untuk mengubah dunia dan segenap penghuninya, termasuk manusia. Pada usia awal 20an, keraguan terhadap agama datang kepada saya dalam berbagai pertanyaan. Benarkah Tuhan itu ada? Benarkah manusia memerlukan agama? Apakah manusia tidak bisa mengandalkan akalnya sendiri untuk membangun nilai-nilai moral dan peradaban hingga perlu bertumpu pada seperangkat wahyu untuk dijadikan petunjuk hidup? Jika Tuhan sedemikian agung dan berkecukupan, mengapa ia mesti menciptakan manusia, lengkap dengan satu set permainan bernama hidup-mati dan hari pembalasan? Bisa jadi saya yang kurang rajin mencari jawaban, tapi yang jelas, setelah sekian lama saya masih belum bisa menemukan jawaban yang memuaskan atas pertanyaan-pertanyaan itu.

Rasa penasaran yang tak kunjung terjawab lantas berubah menjadi sikap skeptis terhadap Islam yang mengendap selama bertahun-tahun dan terus bertambah setiap kali saya menyaksikan keberingasan, kesombongan, kebencian, dan kebodohan yang dipertontonkan oleh sebagian manusia dengan membawa nama Islam. Beberapa bulan terakhir, rasa skeptis itu bertambah berkali-kali lipat ketika televisi dan dunia maya Indonesia dipadati oleh perselisihan tak ada habisnya yang dipicu oleh isu SARA (suku, agama, ras dan antargolongan) yang, jujur saja, menurut saya mengada-ada. Rasa skeptis itu bahkan kian berubah menjadi rasa muak dan putus asa terhadap agama.

Ketika orang-orang turun ke jalan lalu menyandingkan takbir dengan seruan pembunuhan, saya tidak bisa lagi melihat Islam sebagai agama yang menyejukkan. Ketika orang-orang yang mengaku Muslim dengan ringan menggunakan kata kafir sebagai pembeda yang menjadikan mereka berada di atas manusia lain, saya tidak bisa lagi menemukan Islam sebagai agama yang katanya diturunkan Tuhan sebagai rahmatan lil ‘aalamin (rahmat bagi seluruh alam semesta). Ketika teman saya sendiri dengan angkuh menyerukan ajakan penghancuran terhadap sesama muslim yang berbeda pandangan tentang ke-Islaman, saya tidak bisa lagi merasakan Islam sebagai pembawa kedamaian. Saat itu, saya rasanya ingin menyerah.

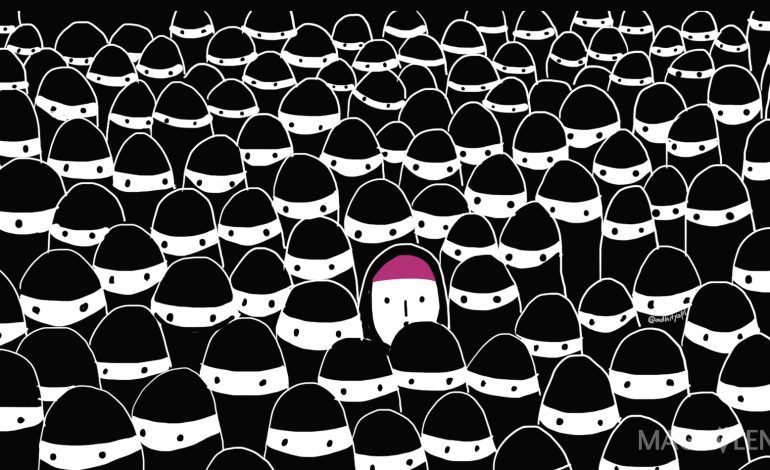

Meski begitu, berada di antara keluarga dan masyarakat yang konservatif, saya tak bisa begitu saja menanggalkan ke-Islaman saya, betapa pun saya sudah tak percaya lagi pada agama ini. Jujur saja, saya takut. Karena dengar-dengar orang yang keluar dari Islam otomatis menjadi halal darahnya. Akhirnya, saya harus sabar terjebak berada dalam satu barisan dengan mereka yang senang melontarkan caci maki dan ancaman pembunuhan. Saat itulah saya merasa, terlahir dalam keluarga Muslim adalah sebuah kutukan.

Namun beberapa hari yang lalu, sesuatu berhasil mengubah pandangan saya terhadap Islam: sebuah buku (ya, untungnya saya bukan Muslim yang takut membaca buku). Setelah hampir sebulan disimpan, saya akhirnya membuka buku yang saya dapatkan secara gratis dari sebuah acara peluncuran buku terbaru Dee Lestari sekitar dua bulan yang lalu. Buku itu berjudul “Generation M”, karya Shelina Janmohamed. Buku itu tidak membuat saya mendadak religius dalam semalam. Tetapi membaca sekian lembar bagian pendahuluan sudah berhasil membuat saya memiliki pandangan baru tentang Islam dan umat Islam. Dua hal berbeda yang selama ini tanpa sadar selalu saya campur adukkan.

“Generation M” menyampaikan beragam kisah tentang generasi muda kalangan menengah Muslim dari berbagai penjuru dunia. Sebuah generasi yang menjadikan iman sebagai landasan hidup dan ikut berperan serta dalam modernisasi dunia. Bagi mereka, religiusitas membuat modernisasi menjadi lebih baik, alih-alih menentangnya.

Di situ lah saya mendapatkan Aha! moment saya. Pada saat itu saya sadar bahwa Islam merupakan agama yang begitu raya dan umat Islam merupakan komunitas yang besar. Akhirnya saya menyadari bahwa salah satu penyebab hilangnya respek saya terhadap Islam adalah kegegabahan saya sendiri. Selama ini saya telah menaruh keseluruhan citra Islam di pundak beberapa kalangan yang sungguh terbatas. Sekarang saya sadar bahwa adalah sikap yang bodoh dan tidak adil ketika saya menilai Islam hanya dari segelintir orang saja dan lantas abai pada nilai-nilai historis Islam yang begitu kaya. Sejarah dari dulu hingga kini mencatat pengekspresian nilai-nilai ke-Islaman yang begitu beragam.

“Generation M’’ mengantarkan saya pada sebuah kesadaran baru bahwa seorang Muslim tidaklah mencerminkan agama Islam. Sikap seorang Muslim, baik atau buruk, hanya akan mencerminkan pemahamannya terhadap Islam tanpa mengganggu-gugat keagungan Islam itu sendiri.

Berangkat dari kesadaran itu, jika kesan saya saat ini terhadap Islam diibaratkan dalam angka, maka saya nyatakan bahwa kesan saya terhadap Islam adalah: nol. Nol yang tidak hanya berarti kosong, tapi juga terbuka untuk diisi sebanyak apa pun angka. Meski saya yakin tidak akan mudah, saya akan mencoba untuk memandang Islam sebagai sekumpulan nilai yang independen tanpa terpengaruh oleh apa pun yang dikatakan para penganutnya (maupun bukan penganutnya) tentang Islam. Alih-alih mengait-ngaitkan perilaku sebagian Muslim dengan Islam, saya kini memilih untuk mempelajari kembali agama ini dengan netral. Di bulan Ramadan ini, saya ingin memberikan kesempatan kedua kepada Islam: agama kebenaran, rahmatan lil ‘aalamin.

Yoga Palwaguna adalah seorang penjual seblak di Ciwidey yang menemukan kesenangannya dalam menulis dan membaca. Ia juga atlet maraton drama Korea (meski kadang ngos-ngosan karena sudah terbentur faktor usia) yang aktif di komunitas penggiat literasi bernama Kawah Sastra Ciwidey.