Pendidikan Seks Komprehensif Jadi Solusi Kekerasan pada Remaja

*Peringatan Pemicu: Penggambaran kekerasan seksual, pelecehan, dan kata-kata kasar”

“Selama 6 bulan berpacaran dengan ‘Toni’ saya selalu mengalami kekerasan. Tulang kering saya ditendang olehnya dan saya pernah disikut ketika naik motor hingga pembuluh darah di lengan saya pecah, ungu kebiruan selama satu minggu.

Selain kekerasan fisik, ia juga melakukan kekerasan verbal terhadap saya. Berulang kali ia memaki-maki saya dengan kalimat seperti ‘Anjing lo, kontol lo, lo tuh cuma jablay doang! Sadar diri dong!’

Kata-katanya ini membuat saya stress berat dan menjadi tidak percaya diri. Belum lagi selama saya berpacaran dengan Toni, saya diperkosa dengan cara diancam. Berat badan saya turun sampai 10 kg hingga Mama menuduh saya memakai narkoba”

Begitulah curahan hati “Sinta”, remaja berusia 19 tahun yang pada tahun 2019 mengalami kekerasan oleh pacarnya sendiri. Relasi romantis yang begitu didambakan oleh banyak orang justru menjadi relasi berbahaya yang membuatnya menjadi korban sekaligus penyintas kekerasan seksual.

Sangat memilukan nyatanya Sinta tidak sendiri. Cukup banyak remaja di Indonesia yang nyatanya mengalami berbagai macam kekerasan dalam sebuah relasi romantis. Dalam survei yang dilakukan oleh Magdalene pada remaja dengan kelompok umur 15-19 dengan 405 responden ditemukan sebanyak 23,2 persen dari remaja mengalami Kekerasan dalam Pacaran (KdP).

KdP yang dialami oleh para remaja ini bentuknya beragam, mulai dari Kekerasan Berbasis Gender Online (KGBO), kekerasan seksual, verbal, psikis, hingga ekonomi. Dari ragam bentuk KdP yang tercatat, kekerasan yang menonjol adalah kekerasan psikis sebanyak 69 persen, kekerasan seksual sebanyak 64,3 persen, dan kekerasan verbal sebanyak 59,5 persen.

Dari kekerasan yang kerap dialami remaja dalam relasi romantis, sering kali kekerasan terjadi berulang kali. Kekerasan yang berulang terjadi karena korban tidak menyadari mereka sendiri sedang berada dalam lingkaran kekerasan apalagi mampu mengidentifikasi kekerasan yang mereka alami.

Hal inilah yang juga terjadi oleh “Srikandi”, seorang remaja 15 tahun yang menjadi korban sekaligus penyintas kekerasan oleh pacarnya sendiri.

“Selama berpacaran dengan mantan saya, ‘Randy’, saya tidak sadar kalau saya mengalami kekerasan. Saya dipaksa mengirimkan video saya yang sedang bermanstrubasi selama 1 menit. Saya sempat menolak, namun dia justru mengancam akan membunuh orang tua saya jika saya tidak memenuhi permintaannya.

Saya baru menyadari saya adalah korban juga penyintas ketika guru BK (Bimbingan Konseling) baru-baru ini memberikan materi mengenai kekerasan seksual pada satu sesi kelas online.”

Baca Juga: Benarkah Pendidikan seksual Hanya Bicara Soal Seks

Akar Kekerasan yang Dialami oleh Remaja

Tidak hanya rentan mengalami kekerasan di dalam sebuah relasi romantis, remaja pada kenyataannya juga sangat rentan mengalami kekerasan oleh orang-orang terdekatnya. Tidak jarang, pengalaman kekerasan yang dialami remaja justru awalnya melibatkan orang terdekat mereka baik anggota keluarga inti atau pun seseorang yang telah dipercaya dalam rumah tangga mereka.

Hal inilah yang dialami oleh “Deby”, remaja berusia 19 tahun yang mengalami kekerasan sejak ia duduk di bangku 4 Sekolah Dasar (SD). Kekerasan yang ia alami berawal ketika teman Ayah dan Ibu Deby, “Hartono” memaksanya dan adik laki-lakinya yang masih kelas 2 SD menonton video porno.

Setelah menonton video porno tersebut, Hartono memaksa keduanya untuk tidur berhimpit-himpitan dengannya. Dengan posisi Hartono di tengah dan Deby juga adiknya di kanan dan kirinya, Hartono memandang sosok Deby lekat.

“Saya ingat sekali tatapannya saat itu sangat menyeramkan”, tutur Deby

Dalam kejadian itu, Deby memang tidak disentuh oleh Hartono namun, sejak kejadian tersebut Deby menyadari adiknya mulai berubah.

“Adik saya mulai aneh. Pas lagi main misalnya, dia sama temannya kayak adu mana yang lebih panjang penisnya dan itu di depan saya. Dari situ saya ngalamin kekerasan seksual oleh adik saya sendiri.

Pas saya sedang tidur siang dalam posisi telentang, adik saya masuk ke kamar saya dan menggesekkan penisnya. Selama ia menggesekan penisnya ke tubuh saya, saya hanya bisa terdiam mematung, saya tidak tahu harus berbuat apa”

Pengalaman ini pun ternyata berulang. Tidak beberapa lama setelah adik laki-lakinya menggesekan penis ketika ia tidur, Deby mengalami kekerasan seksual oleh laki-laki yang tidak ia kenal.

Ketika ia sedang dalam perjalanan naik motor dengan warga setempat yang memberikan tumpangan kepadanya, vaginya dipegang tanpa persetujuannya. Kejadian ini berulang sebanyak dua kali dan Deby hanya bisa terdiam dan merasa bingung.

Kekerasan seksual baik yang dilakukan adik maupun laki-laki tidak dikenal ini tidak pernah ia beritahu oleh orang tuanya. Ia takut dimarahi dan justru disalahkan sama seperti ketika ia memberi tahu kejadian yang ia alami oleh teman Ayah dan Ibunya.

“Saya takut bakal dimarahin lagi. Mama dulu marahin saya, ‘Bisa-bisanya kamu masih kecil nonton begitu’, kenapa mau-mau aja nurutin kemauannya om itu. Saya merasa enggak dimengerti, saya merasa mereka cuma nyalahin saya tanpa mau dengerin saya”

Kekerasan yang dialami oleh Sinta, Srikandi, dan Deby adalah apa yang umum dikenal dengan Kekerasan Berbasis Gender atau KBG. Dilansir dari website Yayasan Pulih, KBG adalah istilah yang mengacu pada setiap perilaku membahayakan yang dilakukan terhadap seseorang berdasarkan aspek sosial termasuk gender yang dilekatkan oleh masyarakat yang membedakan antara laki-laki dan perempuan.

Kekerasan ini di dalamnya termasuk segala perilaku yang mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, atau mental, ancaman akan melakukan suatu perbuatan membahayakan, pemaksaan, dan atau perilaku lain yang membatasi kebebasan seseorang.

Untuk lebih jauh mengetahui apa akar dari KBG Noridha Weningsari, psikolog yang bekerja bersama Yayasan Pulih dalam wawancara bersama dengan Magdalene (20/11) menjelaskan KBG hadir akibat adanya ketidaksetaraan atau ketimpangan gender di masyarakat.

“Ketimpangan gender membuat salah satu pihak merasa lebih superior, lebih baik, punya peran lebih penting, dan merasa punya power sementara memosisikan pihak lain lebih inferior, lebih lemah, lebih tidak penting.

Hal ini menimbulkan relasi yang tidak setara dan ketidaksetaraan ini rentan dimanfaatkan dan membuat perempuan sebagai pihak yang lebih rentan mengalami kekerasan. Oleh karena itu, kekerasan berbasis gender juga disebut abuse of power dimana ada penyalahgunaan relasi kuasa.

Ketidaksetaraan atau ketimpangan ini terlihat banyak di masyarakat. Untuk remaja perempuan, internalisasi dari ketimpangan sudah terjadi sejak dini. Mereka sering kali tidak mendapat kesempatan untuk membuat keputusan, untuk mengungkapkan apa yg dipikirkan dan dirasakan, juga terbiasa hidup dalam rape culture.

Akhirnya saat menghadapi manipulasi untuk tujuan seksual, mereka seringkali bingung dan tidak tahu bagaimana lepas dari situasi tersebut.

Saat mereka diam, mereka dianggap memberikan consent atau persetujuan, padahal mereka tidak diberi kesempatan menolak. Belum lagi saat pelaku melakukan gaslighting, remaja perempuan sering kali meyakini dan membenarkan ia adalah penyebab terjadinya kekerasan seksual, sehingga rasa bersalah makin kuat dan makin sulit lepas dari pelaku”

Hal inilah yang paling terlihat dari pengalaman Sinta. Selama berpacaran, Sinta tidak memiliki kendali atas tubuhnya sendiri. Sebagai seorang kekasih yang manipulatif, Toni kerap kali memaksa Sinta berhubungan badan dengan dalih tidak ada yang mau dengan dirinya yang sudah tidak perawan dan mengancam akan melaporkannya ke orang tua, teman-teman, dan seisi sekolahnya.

“Saya dulu itu ibaratnya mungkin dicuci otak. Jadi misalnya gini, ‘Yaudah kalo lo mau putus dari gue silahkan, tapi enggak ada laki-laki yang mau sama lo. Karena lo cuma sampah di mata mereka. Coba aja siapa yang mau sama lo? Apalagi kalo mau nikah tau lo mau nikah. Lo dibuang lo karena enggak perawan”. Itu tuh kaya ‘Iya ya, aku enggak worth it ya, aku udah enggak perawan lagi ya’.

Udah kayak gitu pikirannya apalagi dia ngancem kan ‘Yaudah kalo mau lapor ya udah gue sekalian aja lapor ke nyokab lo, ke semua temen-temen lo. Gue akan beberin ke satu sekolah’”

Baca Juga: Ganti Nama Pendidikan seks Jadi Pendidikan Kesehatan Remaja

Pendidikan seks Komprehensif Bisa Jadi Solusi

Dalam survei Magdalene ditemukan data sebanyak 98.5 persen remaja yang menyatakan butuh pendidikan seks dengan hanya 12.84 yang menilai pendidikan seks di sekolah sudah cukup memadai. Kebanyakan dari mereka (84 persen) mendapatkan informasi seputar seksualitas dari situs internet atau aplikasi bahkan sebanyak 16.88 persen menggunakan film porno sebagai sumber untuk belajar tentang seksualitas.

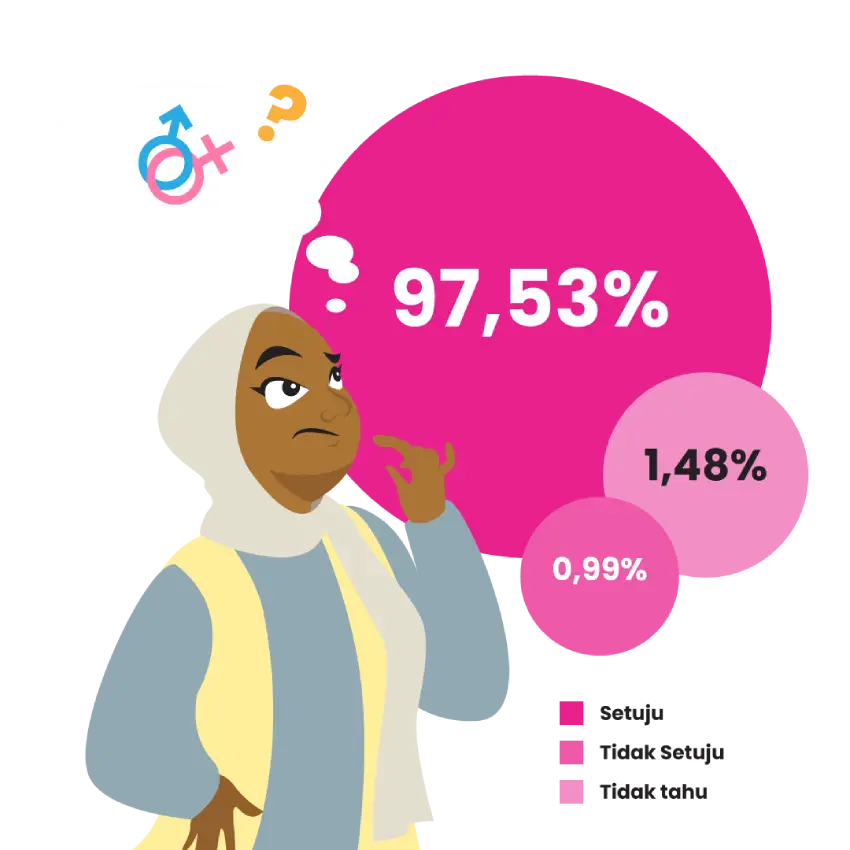

Hasil survei responden yang setuju bahwa pendidikan seks komprehentif diperlukan meski belum ada keinginan untuk berhubungan seksual.

Hasil survei responden yang setuju bahwa pendidikan seks komprehentif diperlukan meski belum ada keinginan untuk berhubungan seksual.

Kebutuhan mendesak remaja akan pendidikan seks juga disampaikan oleh Gisella Tani, psikolog anak dan remaja. Ia mengungkapkan pendidikan seks komprehensif bisa menjadi solusi penting dari pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Gisella dalam wawancaranya bersama Magdalene (15/11) mengungkapkan pendidikan seks komprehensif ini tidak hanya mencakup seksualitas saja tapi itu juga menyasar aspek-aspek perkembangan remaja yang dibutuhkan.

“Pendidikan seks komprehensif tidak hanya mencakup aspek-aspek perubahan biologis dan perubahan psikologi anak dan remaja saja, tapi lebih luas lagi. Dalam hal ini, pendidikan seks komprehensif mencakup berbagai hal mulai dari perubahan biologis yang mencakup sistem reproduksi dan kesehatan reproduksi, perubahan psikologi remaja, dan pembelajaran mengenai bagaimana remaja memahami lingkungan sosialnya.

Bagaimana dia memandang dirinya sebagai individu yang seutuhnya hidup tidak hanya didalam kotak-kotak nnorma gender berikut relasinya dengan orang lain ya harus dicakup.”

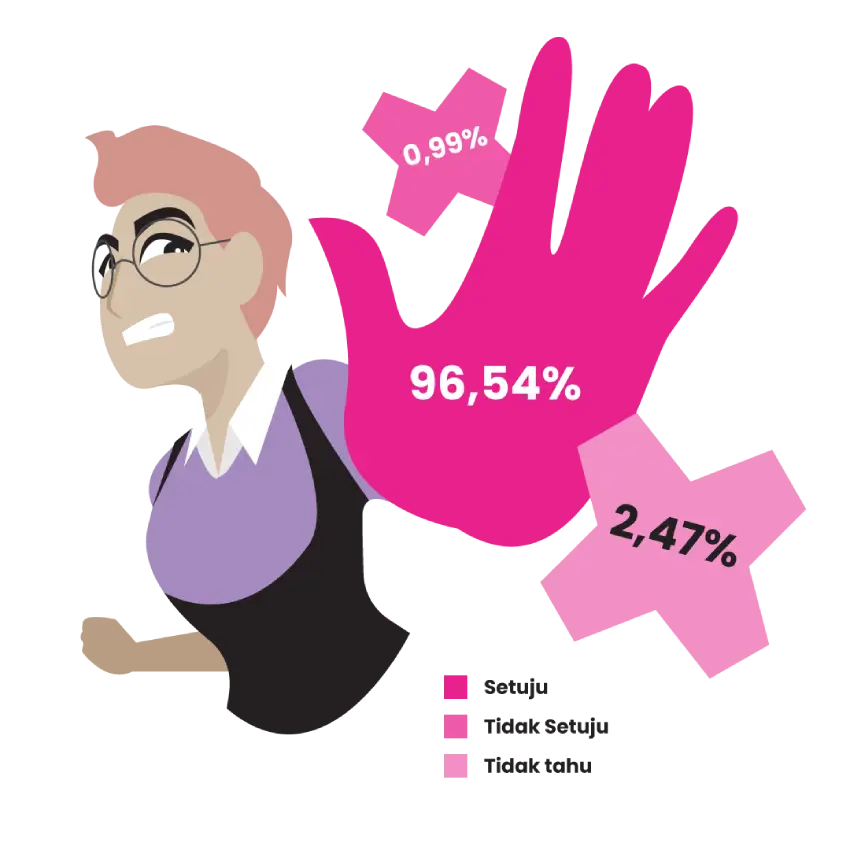

Hasil survei responden tentang pendidikan seks komprehensif bisa mencegah kekerasan seksual.

Pendidikan seks yang komprehensif inilah yang tidak pernah didapatkan baik Sinta, Srikandi, dan Deby. Baik di dalam keluarga mereka sendiri atau pun di sekolah, pembicaraan mengenai pendidikan seks masih dianggap sangat tabu. Tidak mengherankan kemudian, ketiga remaja ini kesulitan untuk mengidentifikasi kekerasan yang mereka alami.

“Saya tidak dapet pendidikan seks sama sekali, paling karena saya anak IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) saya belajar soal organ reproduksi sebatas perempuan punya vagina, laki-laki punya penis, dan ini kalau berhubungan intim akan ada pembuahan, etc gitu. Tapi ya sudah cuma sebatas itu. Jadi saya clueless banget,” curhat Sinta.

Baca juga: Magdalene Primer: Apa yang Perlu Diketahui tentang ‘Consent’

Tidak berbeda dengan Sinta, Deby pun mengatakan karena ia tidak pernah mendapatkan pendidikan seks komprehensif. Setelah ia mengetahui dari teman-teman satu komunitasnya apa yang ia alami dahulu adalah kekerasan, ia pun sempat merasa kaget bukan main.

“Saya baru ngeh kalau saya itu ngalamin kekerasan rasanya seperti langsung ditampar gitu. Bahkan saya baru tau kalo ada yang namanya catcalling dan itu enggak boleh dilakukan”

Dari bagaimana para remaja ini tidak bisa mengidentifikasi kekerasan yang mereka alami, Gisella pun mengatakan pentingnya memperkenalkan anak sejak dini prinsip-prinsip kesetaraan gender menjadi hal penting. Untuk itu Gisella mendorong orang tua untuk menerapkan pola asuh sensitife gender berbasis kesetaraan gender.

“Misalnya jika anak masih dini, kita sosialisasikan atau kita ajak orangtua dan anaknya ‘Kamu boleh memilih mainan apapun’, karena mainan itu tidak bergender. Tentunya nanti kita pakai bahasa yang lebih simpel ‘Kamu bebas memilih apapun, laki-laki boleh main masak-masakan, boneka. Sebaliknya perempuan juga bisa bermain olahraga outdoor atau menggunakan motorik’ atau ‘Kamu bisa memilih cita-cita yang kamu mau’.

Itu yang menjadi awalan dalam sebuah pendidikan seks yang komprehensif, karena kita menyasar ketimpangan gender sejak dini dan orangtua juga diparalelkan. Bagaimana orangtua menciptakan pola asuh yang sensitif gender yang tidak memperkuat ketimpangan gender.”

Lebih lanjut, Gisella menekankan bagaimana pembangunan kedekatan antara anak dan orang tua sangat dibutuhkan dalam pengajaran pendidikan seks komprehensif. Secara bertahap ia menghimbau orang tua untuk mulai berkomunikasi dua arah dengan anak-anaknya yang berusia 2 atau 3 tahun. Orang tua harus memastikan kepada anaknya bahwa mereka bersedia mendengarkan dan menghargai anaknya.

“Memiliki komunikasi ataupun jalinan kasih sayang yang hangat sebenarnya menurut saya bagian dari memperlihatkan bahwa saya menerima kamu dengan sepenuhnya tidak kemudian hanya mengkotak-kotakan. Kalau dari awal kita sudah memberikan kesempatan setara anak laki-laki dan perempuan itu bisa membantu mengatasi ketimpangan gender yang ada”