Penting Untuk Semua Orang, Pengesahan RUU Masyarakat Adat Tidak Bisa Ditunda Lagi

Tidak hanya hutan di pulau Kalimantan, kini, hutan-hutan di Papua kian dibabat habis untuk berbagai kepentingan korporasi. Teranyar, seluas 2,29 juta hektar lahan hutan di Merauke, Papua Selatan, dilaporkan jadi target pembabatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) swasembada tebu.

Mongabay melaporkan,proyek yang termasuk ke dalam pengembangan pangan skala besar (food estate) ini punya nilai investasi hingga US$8 miliar atau setara Rp130 triliun. Dikepalai oleh Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), per Juli 2024 kemarin, proyek ini tercatat sudah mulai membabat habis sekitar 120 hektar lahan hutan.

Masih dari media yang sama, Franky Samperante, Direktur Eksekutif Yayasan Pusaka Bentala Rakyat menyampaikan bahwa proyek ini berisiko mengabaikan hak-hak masyarakat adat. Masyarakat adat di Papua punya hubungan yang mendalam dengan hutan. Hilangnya hutan akan menggerus ruang hidup mereka.

Baca juga: Di Negara yang Sibuk Membabat Hutan, RUU Masyarakat Adat Akan Dilihat Sebagai Ancaman

Di lain tempat, Anastasya Manong, perwakilan Kaoem Muda dan Kowaki Papua mengungkapkan hal selaras. Saat hadir secara daring dalam diskusi media “Jalan Panjang Menuju Pengakuan, Keadilan, dan Penghormatan Hak Masyarakat Adat di Tahun 2025” (24/3), Anastasya bilang, masyarakat adat Papua, khususnya kaum muda, sangat menjaga kawasan hutan. Hutan adalah kehidupan mereka.

“Orang muda Papua adalah garda terdepan dalam menjaga alam dan hutan kami. Kami merawatnya dengan kearifan lokal, dan hidup selaras dengan alam. Bagi kami, hutan adalah ‘Mama’, sumber kehidupan yang harus dijaga. Kami akan terus berjuang untuk melestarikannya dan terus mendorong pengakuan atas wilayah adat kami,” kata Anastasya.

Celakanya, pembabatan hutan yang terus menerus terjadi ini berbanding terbalik dengan progres pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat yang terus saja molor. Diajukan sejak 2009, rancangan UU satu ini dibuat sebagai payung hukum untuk melindungi, memulihkan, dan mengelola sumber-sumber penghidupan masyarakat adat.

Meskipun sudah tiga kali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas), RUU ini belum juga menghasilkan apa-apa. Dari catatan debtWATCH Indonesia, urgensi pengesahan yang belum dirasakan oleh semua fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), jadi salah satu alasan besar mengapa RUU ini mandek di badan legislatif kita.

Padahal, menurut Uli Artha Siagian, perwakilan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Nasional dan Tim Kampanye Koalisi RUU Masyarakat Adat, pengesahan RUU Masyarakat Adat punya manfaat untuk semua orang. Ini bukan soal kehidupan masyarakat adat saja. Ini soal keberlangsungan hidup banyak orang.

Baca juga: ‘Mata di Tanah Melus’ dan Upaya Okky Madasari Mendekatkan Isu Masyarakat Adat pada Anak

RUU Masyarakat Adat Untuk Jaga Keberlanjutan Kehidupan

Dalam sesi pemaparan materi diskusi media “Jalan Panjang Menuju Pengakuan, Keadilan, dan Penghormatan Hak Masyarakat Adat di Tahun 2025”, Uli menjelaskan bahwa aturan yang termuat dalam RUU Masyarakat Adat punya kaitan dengan beberapa isu besar dalam keberlangsungan hidup, seperti penjagaan hutan sampai kekayaan intelektual lokal.

Pada konteks penjagaan hutan, hadirnya RUU Masyarakat Adat dapat menjadi pelindung bagi para pejuang perlindungan hutan tersisa di kawasan-kawasan adat. Uli bilang, masyarakat adat punya peran krusial dalam menjaga apa yang sudah terberi di dalam hutan.

Senada dengan pernyataan Uli, riset “The Roles of Indigenous People in Mandala Indigenous Forest management Aid Protection in West Nusa Tenggara Province” (2021), menemukan bahwa masyarakat adat, khususnya di kawasan Hutan adat Mandala, Nusa Tenggara Barat, memang terbukti jadi penjaga sistem tata air dan perlindungan keanekaragaman hayati hutan terbaik. Hal ini dapat terlihat dari terjaganya sumber mata air dan teridentifikasinya sejumlah potensi keanekaragaman hayati di dalam kawasan hutan tersebut.

Penjagaan hutan yang apik ini tentu punya kaitan juga dengan perlambatan ancaman krisis iklim yang kian mengkhawatirkan. Uli menambahkan bahwa perawatan kawasan hutan, khususnya oleh perempuan adat, telah membantu kita semua untuk menunda ancaman dampak dari krisis iklim.

“Peran strategis perempuan adat dalam aksi iklim juga dapat dilihat dari bagaimana mereka secara konsisten menjaga wilayah adatnya dari ancaman industri ekstraktif,” jelas Uli.

Baca juga: Upaya Sabana Sumba Demi Hak Masyarakat Adat: Perjuangan Kami Masih Panjang

Menyitir laman Estungkara, Laporan Rights and Resources Initiative (RRI) pun mengamini pernyataan Uli. Pengakuan hak masyarakat adat atas tanah adat mereka dapat mengurangi deforestasi dan emisi karbon secara signifikan. Beberapa negara yang mengakui hak-hak masyarakat adat pun menunjukkan penurunan deforestasi hingga 10 kali lebih rendah dibanding negara yang tidak.

Selain itu, pengesahan RUU Masyarakat Adat juga bisa jadi tameng dalam menjaga kekayaan intelektual lokal yang kian tergerus. Arimbi Heroepoetri, perwakilan debtWATCH Indonesia bilang, industri ekstraktif yang belum dilawan dengan Undang-Undang Masyarakat Adat telah membuat banyak masyarakat adat berpisah dengan tempat tinggal yang menjadi akar dasar di mana kebudayaan dibangun.

Sebagai contoh, masyarakat adat Suku Moi mengaku telah merugi lantaran hadirnya perusahaan sawit dan juga industri ekstraktif lainnya di wilayah adat mereka. Menyadur laporan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, masyarakat adat Moi mengaku telah kehilangan situs-situs sejarah leluhur dan tempat-tempat tertentu lainnya yang diyakini masyarakat sebagai situs adat.

Untuk itu, Uli mengatakan bahwa pengesahan RUU Masyarakat Adat sangatlah krusial untuk semua. Mengakui hak masyarakat adat, sama saja dengan mengurangi eskalasi berbagi krisis, termasuk krisis iklim sampai krisis identitas bangsa.

“Jika peran dan hak mereka tidak diakui, itu sama saja dengan negara sedang

mempercepat eskalasi krisis, baik krisis ekologi, krisis iklim, dan krisis identitas bangsa, sebagai bangsa nusantara, dimana Masyarakat Adat adalah salah satu pembentuk identitas tersebut,” pungkas Uli.

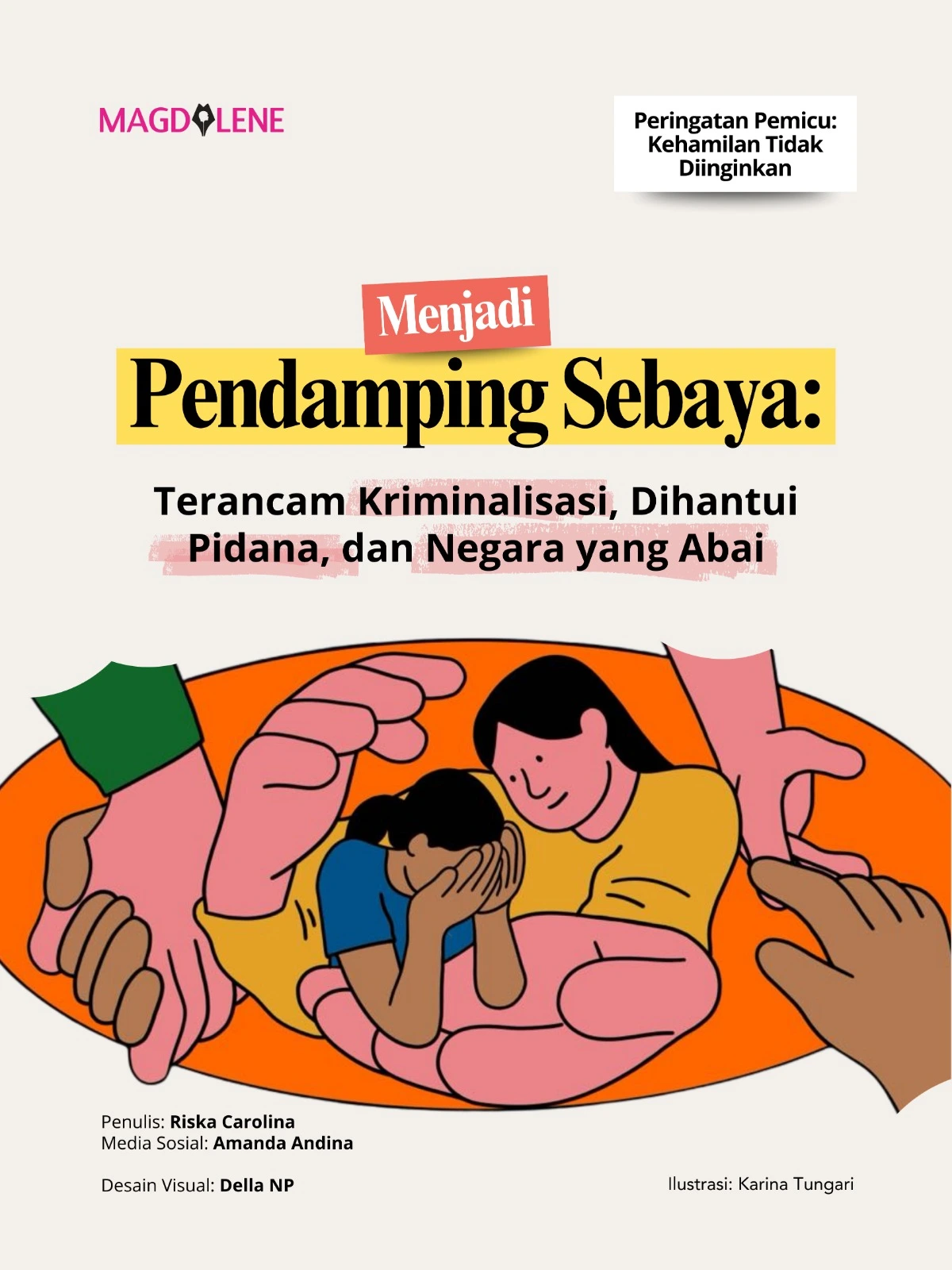

Ilustrasi oleh Karina Tungari