Riset: Hanya 11% Perempuan Jadi Narasumber Media di Indonesia

Media di Indonesia masih bias gender dalam peliputan dan pemberitaan, terlihat, antara lain dengan adanya ketimpangan dalam jumlah narasumber laki-laki dan perempuan, menurut sebuah diskusi yang diadakan Tempo Institute akhir pekan lalu.

Hasil penelitian yang dilakukan Tempo Institute serta Pusat Data dan Analisis Tempo (PDAT) menunjukkan bahwa bahwa dari 22.900 narasumber yang dikutip media, hanya 11 persen atau 2.525 orang di antaranya yang perempuan.

Penelitian tersebut didasarkan atas pengamatan terhadap berita-berita di luar rubrik hiburan pada 6 Agustus hingga 6 September 2018, di tujuh media cetak dan tiga media daring. Media-media tersebut adalah Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, Republika, Bisnis Indonesia,The Jakarta Post, Jawa Pos, Tempo.co, Kompas.com, dan Detik.com.

Salah satu penyebab ketimpangan jumlah narasumber laki-laki dan perempuan adalah kecenderungan media-media untuk mewawancarai narasumber yang paling mudah dihubungi, menurut para pembicara diskusi “Perempuan dan Media” pada acara Tempo Media Week di Jakarta, Minggu (16/12).

“Di newsroom, sering kali dipilih narasumber yang paling mudah diakses. Dia bisa ngomong politik, IT, dan ekonomi, karena mudah dihubungi dan mau menjawab pertanyaan apa pun dari jurnalis padahal sebenarnya dia bukan seorang expert,“ ujar Ratna Ariyanti, wartawan Bisnis Indonesia sekaligus pengurus Aliansi Jurnalis Independen (AJI).

Menurut Ratna, media harus memberikan kesempatan kepada nama-nama narasumber baru, tetapi perlu proses untuk mendorong mereka muncul.

“Kami sedang membuat database yang berisi kontak narasumber perempuan yang bisa diakses oleh anggota AJI,” tambahnya.

Pemimpin redaksi Kompas, Ninuk Mardiana Pambudy mengatakan, media biasanya mencari narasumber yang dapat menjelaskan sebuah isu dengan baik.

“Berdasarkan pengalaman saya ketika melakukan liputan di DPR, dulu itu ada Ibu Aisyah Aminy. Semua orang mencari Bu Aisyah padahal banyak politisi laki-laki. Kenapa? Karena Bu Aisyah sangat paham persoalan, sikapnya jelas, dan tegas. Mungkin (anggota DPR perempuan yang lain) belum terlatih atau di ruang-ruang sidang, mereka tidak didorong untuk mengemukakan pendapatnya,” ujarnya.

Seksisme dan stereotip

Selain kurang menampilkan narasumber perempuan, media-media di Indonesia juga masih bernuansa seksis dan menonjolkan stereotip dalam pemberitaan tentang perempuan, menurut diskusi tersebut.

“Stereotip adalah ketika kita menggeneralisasi suatu kelompok dengan memberikan suatu karakter tanpa mengindahkan adanya keunikan tersendiri pada setiap orang yang menjadi anggota kelompok tersebut. Misalnya, ada artikel berjudul ‘Ini Sebabnya Wanita Kurang Jago Berkendara Dibanding Pria’. Ini adalah stereotip yang sudah sangat usang,” ujar Devi Asmarani, Pemimpin Redaksi Magdalene.

Devi menambahkan, mayoritas media masih melakukan seksualisasi atau menjadikan perempuan sebagai objek seksual. Hal ini terlihat dalam judul-judul berita seperti ”Pria Tertarik Pada Bokong Perempuan Seperti Ini”.

Selain itu, menurutnya, dalam meliput tokoh-tokoh perempuan, media cenderung berfokus pada ketubuhan perempuan, seperti terlihat dalam judul-judul “Lima Bupati dan Walikota Tercantik di Indonesia” dan ”CEO Cantik Perusahaan Ini Senang Sekali ke Indonesia”.

“Bahkan pemberitaan mengenai perempuan yang sudah meninggal pun tak jauh berbeda. Ada media yang menulis headline ‘Mayat Wanita Berparas Cantik Ditemukan di Parit’ dan ‘Mayat Wanita Ditemukan Tak Mengenakan Celana Dalam’,” ujar Devi.

Citra Dyah Prastuti, Pemimpin Redaksi Kantor Berita Radio (KBR) mengatakan, rekan-rekannya sebetulnya telah memiliki kesadaran untuk menulis secara lebih sensitif gender.

“Namun, reporter dan editor sering kali datang dan pergi sehingga kami perlu mendidik orang yang baru bergabung,” ujarnya.

Peran pemimpin media sangat penting dalam menyajikan pemberitaan yang ramah gender, menurut Ninuk. Ia mencontohkan pengalamannya bertahu-tahun lalu saat diminta untuk membuat sisipan khusus “Swara” yang menyajikan isu-isu perempuan, di saat belum banyak orang memahaminya, termasuk rekannya sesama jurnalis perempuan.

“Satu hal yang paling penting adalah dukungan dari pimpinan. Walaupun Pak Jakob (Jakob Oetama, pendiri Grup Kompas) tidak mengatakan bahwa ia adalah seorang feminis, tetapi ia sangat paham tentang kesetaraan. Ia sangat sadar bahwa kesetaraan itu menjadi perspektif penting. Waktu itu kami belum menyebut-nyebut feminisme, kata ‘gender’ juga belum kami gunakan. Intinya kami harus pandai mencari cara dan strategi,” ujarnya.

Swara hanya bertahan selama satu tahun karena biaya produksi yang saat itu sangat tinggi akibat nilai tukar dolar yang meroket. Namun, menurut Ninuk, secara perlahan-lahan, isu gender masuk ke pemberitaan arus utama. Dalam pendidikan wartawan Kompas, salah satu hal yang diajarkan adalah mengenai peliputan berperspektif gender.

Tantangan spesifik jurnalis perempuan

Selain masalah pemberitaan bernuansa seksis dan minimnya narasumber perempuan, isu penting lainnya adalah menyangkut tantangan yang dihadapi jurnalis perempuan. Data AJI pada 2012 menunjukkan bahwa jumlah jurnalis laki-laki masih lebih banyak, dengan perbandingan sekitar 1:3.

Ninuk mengatakan bahwa masyarakat masih sangat patriarkal dan menuntut perempuan, termasuk jurnalis, untuk mendahulukan mengurus keluarga, rumah, anak, dan orang tua.

“Saya punya teman wartawan yang mengundurkan diri karena tuntutan suaminya. Suaminya marah setiap kali dia kerja sampai malam. Kalau sudah sampai seperti itu, perempuan biasanya enggak berdaya, dan terpaksa memilih (untuk mengundurkan diri). Daripada rumah tangganya retak, dia keluar,” ujar Ninuk, yang merupakan pemimpin redaksi perempuan pertama sejak Kompas berdiri pada 1964.

“Tuntutan itu yang belum berubah dan seharusnya hal itu berubah,” ujarnya.

Evi Mariani, Redaktur Pelaksana The Jakarta Post, mengatakan bahwa diskriminasi gender secara terang-terangan tidak ada, namun jurnalis perempuan terus menghadapi tantangan dalam peran gandanya sebagai pekerja perempuan, istri, ibu, dan anak perempuan.

“Jurnalis perempuan di Jakarta Post yang memiliki anak sedang struggling untuk mendorong pendirian daycare. Mereka telah bertahun-tahun membicarakan hal ini dengan pimpinan. Ini adalah masalah yang sangat riil. Kami kehilangan banyak editor perempuan yang sangat kompeten (karena situasi ini),” ujarnya.

Evi menambahkan bahwa tempat penitipan anak dan ruang laktasi bukanlah privilese, melainkan hak yang bisa dituntut.

“Masyarakat masih membebani perempuan lebih besar. Jadi, ruang kerja harus paham bahwa ini bukan soal privilege tetapi, in general, perempuan masih juggling dengan keempat peran itu,” katanya.

Baca soal pembatasan level testosteron yang menimbulkan diskriminasi terhadap atlet perempuan.

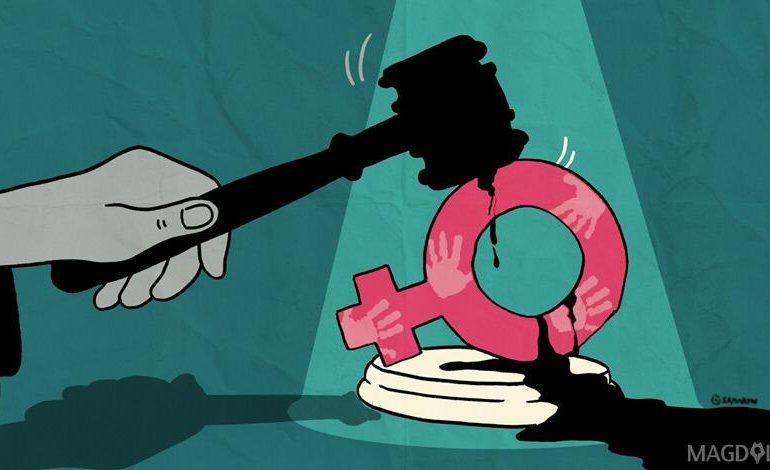

*Ilustrasi oleh Karina Tungari