Terima Kasih, Ibu, Karena Tak Wajibkan Saya Nikah

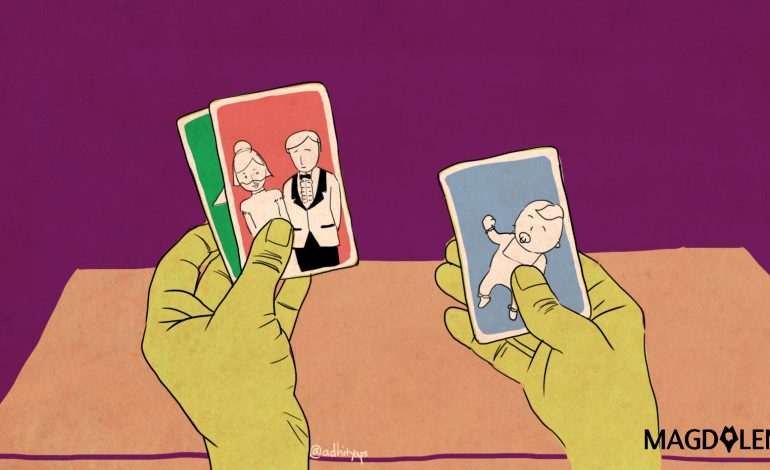

Menikah dan menghasilkan keturunan masih banyak dipahami sebagai ciri kesuksesan bagi perempuan di negara yang budaya patriaki dan agamanya kuat seperti Indonesia ini. Sebaik apapun prestasi atau karirnya, jika perempuan tersebut belum menikah atau setelah menikah tidak bisa memiliki anak maka orang tidak akan segan mengolok-oloknya.

Misalnya saja penyiar televisi Ira Koesno, yang beberapa bulan lalu menjadi moderator debat calon gubernur serta calon wakil gubernur DKI Jakarta. Beberapa hari sesudahnya, media sosial saya tiba-tiba saja penuh dengan kiriman berisi tangkapan layar komentar orang-orang mengenai Ira yang masih lajang di usia 47 tahun. Kiriman yang dikomentari tersebut membicarakan prestasi yang telah dicapai Ira dalam hidupnya, namun malah ditanggapi dengan cemoohan hanya karena ia masih lajang. Ada yang menganggapnya sudah berdosa karena tidak menjalankan perintah agama, ada lagi yang berkomentar bahwa seluruh kariernya sia-sia apabila tidak memiliki suami, dan tidak sedikit yang mempertanyakan keperawanannya.

Meski saya baru berusia 18 tahun, tapi pola pikir masyarakat yang masih menilai perempuan seperti itu membuat saya khawatir. Bukan hanya opini masyarakat yang saya takutkan, tapi juga tuntutan keluarga. Kita sama-sama tahu bagaimana kebanyakan keluarga Indonesia memperlakukan anak-anaknya. Akan tiba waktu ketika sang anak dianggap sudah perlu memiliki pasangan hidup dan kemudian dimintai untuk segera menikah. Selain karena ingin memiliki cucu sebagai tanda mereka sudah mencapai tahap hidup yang lebih lanjut, orang tua dari pihak perempuan akan merasa bahwa anaknya tidak hanya telah menjalankan perintah agama tapi juga akan terhindar dari cibiran masyarakat.

Beberapa orang tua bahkan melakukan perjodohan. Padahal di balik itu semua, mungkin ada perempuan yang harus mengurungkan niat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dan saya sangat takut hal tersebut akan terjadi karena masih banyak kontribusi yang ingin saya berikan bagi negara ini.

Meski berasal dari keluarga yang pemikirannya cukup terbuka, saya merasa bahwa kemungkinan mereka menuntut saya segera menikah dan memiliki keturunan tetap ada. Hingga pada suatu saat, saya dengan iseng melontarkan lelucon dengan meniru gaya sebuah iklan produk kecantikan: “Nikah, atau Doktoral?” Saya sengaja menyebut tingkat pendidikan yang lebih tinggi daripada yang ada di iklan karena orang yang melaksanakan program doktoral tentunya tidak dalam usia muda lagi. “Doktoral, lah!” sahut Ibu yang saat itu duduk di samping saya. “Kalau lanjut jadi profesor, terus engak nikah-nikah gimana?” tanya saya lagi. “Ya, enggak apa-apa! Semakin tinggi pendidikan, semakin banyak uangnya, hahaha,” jawab Ibu lagi ditambah sedikit guyonan.

Sejak saat itu saya mengetahui bahwa orang tua saya, terutama Ibu tidak mewajibkan saya untuk menikah, apalagi memiliki anak. Orang tua saya ternyata memberikan otoritas hidup sepenuhnya pada saya. Mereka tahu, seorang ratu tanpa raja dan pangeran atau putri tetaplah ratu. Perempuan yang sukses tanpa pendamping hidup tetaplah seorang perempuan sukses. Memang saya beruntung bisa terlahir di keluarga seperti ini, sedangkan di luar sana masih banyak perempuan yang harus menuruti tuntutan orang tua dan melupakan kesenangan dirinya sendiri.

Menurut saya, jika seorang perempuan bersedia meninggalkan karier untuk menikah atau dijodohkan tanpa rasa terpaksa maka hal tersebut tidaklah salah karena memilih untuk menikah juga merupakan hak. Yang salah itu adalah ketika sang perempuan harus rela kehilangan haknya demi memenuhi nafsu masyarakat patriarkal yang tidak menyukai perempuan menjadi mandiri dan berdaulat. Hal tersebut hanya bisa dihentikan dengan melawan. Karena seandainya manusia selalu puas maka sampai sekarang mungkin kita masih tinggal di dalam gua, sebab semuanya merasa nyaman dengan keadaan tersebut. Tapi dengan adanya orang-orang yang merasa tidak puas, perubahan bisa terjadi.

Soal dosa karena tidak menikah? Cukup Tuhan yang menilai karena dosa adalah milik pribadi, bukan milik bersama.

Stephani F. Valentina adalah perempuan asal Pekanbaru yang senang menulis tentang kesetaraan gender dan hak-hak individu. Baru lulus dari SMA dan bermimpi menjadi menteri pendidikan Indonesia.