‘Tahun Penuh Gulma’, Perampasan Tanah, dan Kriminalisasi Masyarakat Adat

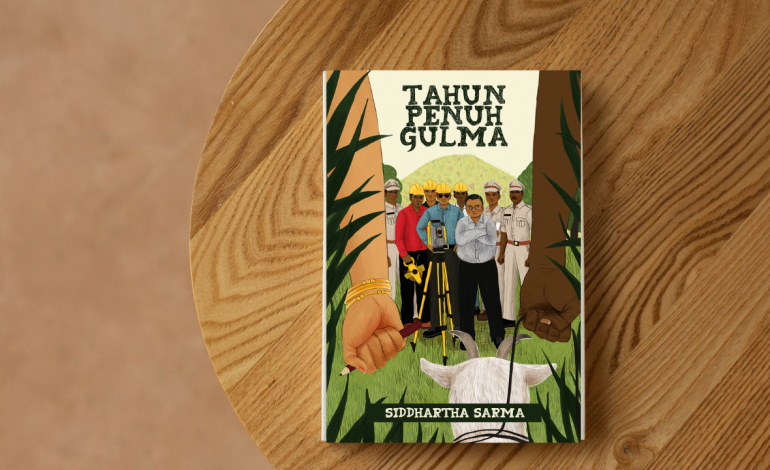

Isu mengenai masyarakat adat apalagi soal konflik agraria mungkin bagi kebanyakan orang dianggap sebagai isu berat nan kompleks. Tak mungkin bisa disampaikan dengan sederhana, apalagi menggigit buat para pembaca muda. Namun, anggapan ini ternyata mampu dipatahkan Siddhartha Sarma, penulis berkebangsaan India melalui novelnya Tahun Penuh Gulma (2020).

Novel Tahun Penuh Gulma menyabet penghargaan literatur bergengsi di India Neev Book Award 2019 untuk kategori novel Young Adults. Di Indonesia, ia dibawa dan diterjemahkan langsung oleh Marjin Kiri, masuk ke dalam Pustaka Mekar (bacaan kritis untuk pembaca anak dan remaja).

Dengan panjang 247 halaman, novel Tahun Penuh Gulma bercerita tentang bocah laki-laki dari suku Gondi, Korok yang bekerja sebagai tukang kebun keluarga seorang pejabat pindahan setelah bapaknya dipenjara dan terpaksa putus sekolah. Pada suatu hari, saat korok sedang bekerja di kebun, ia mendengar sebuah kabar buruk. Kabar tentang Bukit Devi yang selama bertahun-tahun suku Gondi jaga dan menjadi tumpuan hidup mereka terancam dijadikan lahan tambang.

Pemerintah dan perusahaan tambang melihat ada keuntungan besar yang bisa mereka ambil dari Bukit Devi yang kaya kandungan mineral bauksit. Bukit yang menurut mereka paling melimpah sumber dayanya dari sekian bukit di seluruh India.

Pemerintah dan perusahaan tambang lalu bekerjasama untuk menyingkirkan suku Gondi dari tanah mereka sendiri. Mula-mulanya mereka bermain halus. Mereka mengatakan suku Gondi nantinya akan diuntungkan dari pembukaan tambang ini. Ada pekerjaan baru, dan suku Gondi tak perlu repot-repot bertani atau bercocok tanam lagi di Bukit Devi.

Lama-kelamaan permainan halus itu berubah menjadi represif saat suku Gondi memutuskan melawan lewat aksi protes damainya. Lewat aparat keamanan daerah, pemerintah tak takut lagi melakukan kekerasan pada suku Gondi yang dianggap membangkang.

Konflik agraria di antara ketiganya pun semakin sengit dan suku Gondi harus ditampar oleh realitas, bahwa mereka cuma bisa mengandalkan diri sendiri dalam pertarungan dengan orang-orang “besar” ini.

Baca Juga: ‘Invisible Women’: Data Laki-laki yang Utama, Perempuan Nanti Saja

Hukum yang Dipermainkan Demi Laba

Konflik agraria selalu merugikan masyarakat adat. Dalam penelitian yang diterbitkan Science Advances pada 2023 misalnya tercatat masyarakat adat terkena dampak setidaknya 34 persen dari seluruh konflik agraria yang terdokumentasi di seluruh dunia. Lebih dari tiga perempat dari konflik-konflik tersebut disebabkan oleh pertambangan, bahan bakar fosil, proyek-proyek bendungan, dan sektor pertanian, kehutanan, perikanan, dan peternakan.

Di India secara spesifik menurut sebuah laporan dari lembaga penelitian data nirlaba Land Conflict Watch pada 2022 lebih dari 7 juta orang terkena dampak dari lebih dari 740 konflik agraria di India. Jutaan masyarakat adat ini tidak hanya kehilangan wilayah bentang alam yang jadi sumber penghidupan dan tempat tinggal mereka, tetapi juga mereka diputuskan dari warisan budaya mereka sendiri.

Buat masyarakat, alam adalah napas dan nadi budaya mereka. Alam adalah tempat roh leluhur dan dewa dewi bersemayam, sehingga harus terus dijaga dan dilestarikan.

Buat Suku Gondi pun sama. Bukit Devi yang ingin dirampas oleh pemerintah dan perusahaan tambang adalah tempat sakral dan episentrum budaya suku Gondi.

Di bukit itu ada batu-batu hanal kot (penanda) orang-orang yang telah tiada, salah satunya ibu Korok. Di sana juga ada pen atau dewa kecil yang bersemayam di antara bebatuan dan pepohonan suci. Tak lupa, kali kecil yang mengalir dari bukit ke Sungai Tel adalah air keramat bagi desa-desa sekelilingnya.

Bentangan alam yang begitu kaya dan sakral ini selalu hadir untuk mempermudah hidup mereka. Tapi buat pemerintah dan perusahaan tambang, kearifan lokal maysarakat adat hanya bualan saja. Buat mereka, yang penting hanya laba. Maka tak heran, suku Gondi tak pernah dilibatkan untuk menentukan nasibnya sendiri di atas tanah mereka.

Segala cara licik dilakukan pemerintah, salah satunya adalah dengan mempermainkan hukum. Dijelaskan bahwa sebenarnya suku Gondi telah memiliki akta kepemilikan tanah dan Bukit Devi sempat diakui sebagai bentang alam yang dilindungi.

Tetapi demi kepentingan tambang, pemerintah mencabut pengakuan itu dan justru menyewakan tanah suku Gondi sebagai konsesi pertambangan. Tanpa sepengetahuan dan persetujuan sebelumnya, tanah yang suku Gondi kira sudah jadi milik mereka kini raib begitu saja.

Apa yang dialami suku Gondi sayangnya sudah jadi realitas jamak masyarakat adat dunia. Perserikatan Bangsa-Bangsa lewat Department of Economic and Social Affairs Indigenous Peoples menjelaskan dalam laman resmi mereka, kurangnya jaminan hukum atas kepemilikan lahan dan permainan pemerintah di dalamnya memang selalu jadi masalah krusial bagi masyarakat adat, hampir di semua tempat di belahan dunia.

Di berbagai negara-negara yang hak tanah masyarakatnya telah diakui, sering kali tidak sepenuhnya dilaksanakan. Prosedur untuk pelaksanaannya (pemetaan lahan atau sumber daya, demarkasi dan pemberian sertifikat) tidak selesai atau mengalami penundaan yang signifikan.

Kurangnya penegakan hukum, serta peraturan perundang-undangan yang saling bertentangan pun mengakibatkan pengabaian hak-hak masyarakat adat secara de facto.

Dalam kasus suku Gondi, pengabaian hak-hak masyarakat lewat celah permainan hukum ini memberikan justifikasi besar bagi perusahaan tambang untuk segera menyingkirkan suku Gondi dari tanah mereka sendiri.

Bersama dengan pemerintah daerah mereka menyewa, Ghosh, seorang pelobi ahli yang sengaja didatangkan untuk mengatasi perlawanan terhadap pengambilalihan tanah adat dan mempercepat proses pembebasan lahan yang akan digunakan untuk pertambangan bauksit.

Baca Juga: “Bagaimana Cara Mengatakan ‘Tidak’?” Tampilkan Perempuan di Lingkaran Kekerasan

Kriminalisasi Masyarakat Adat

Victoria Tauli-Corpuz, Pelapor Khusus PBB untuk Hak-Hak Masyarakat Adat dalam laporannya pada 2018 menyatakan perusahaan dan pemerintah menggunakan kampanye pencemaran nama baik dan fitnah (smear campaign), legislasi, dan bahkan kekerasan fisik untuk melumpuhkan masyarakat adat yang berusaha melindungi tanah dan cara hidup mereka.

Tauli-Corpuz menemukan bahwa sebelum tuntutan pidana diajukan, smear campaign sering kali ditujukan kepada komunitas dan pemimpin masyarakat adat melalui saluran-saluran seperti media massa hingga media sosial. Mereka dianggap sebagai kelompok atau individu anti-pembangunan dan mereka dituduh bertindak melawan kepentingan nasional.

Smear campaign ini kemudian disusul dengan dikeluarkannya surat perintah penangkapan untuk masyarakat adat meskipun tanpa ada ada bukti. Saat ditangkap masyarakat adat banyak yang ditahan selama beberapa tahun tanpa jalan persidangan yang jelas. Mereka bahkan tidak diberikan akses terhadap penasihat hukum atau penerjemah untuk melakukan pembelaan yang memadai.

Melalui Tahun Penuh Gulma, realitas kriminalisasi masyarakat adat disampaikan tanpa bumbu pemanis melalui peran besar Ghosh. Ia digambarkan sebagai orang yang pintar, tapi licik. Ia sudah banyak membantu pemerintah dan perusahaan tambang dalam mengambil paksa tanah masyarakat adat dan menikmati setiap proses kerjanya ini.

Dalam menjalankan tugasnya merebut tanah suku Gondi, Ghosh menyusun dua rencana yang saling berkaitan. Pertama, sengaja memalsukan data permukaan air suku Gondi agar mereka tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah saat masa kekeringan. Kedua melakukan kriminalisasi pada suku Gondi.

Dalam rencana pertama, suku Gondi sengaja dimiskinkan dan dibuat sengsara agar nantinya mereka harus meminta bantuan pihak lain selain pemerintah yang jelas-jelas tak berpihak pada mereka untuk memperbaiki situasi mereka.

Selanjutnya, Ghosh sengaja membingkai keputusasaan suku Gondi dengan membuat mereka seolah-olah meminta bantuan lalu bersekongkol dengan kelompok Maois. Kelompok radikal bersenjata anti pemerintah.

Untuk meyakinkan publik tentang keterlibatan suku Gondi dengan Maois, Ghosh menyuruh petinggi aparat keamanan daerah untuk menangkap mahji (kepala suku) dan intelektual suku Gondi. Mereka adalah aktor-aktor penting dalam aksi perlawanan suku Gondi merebut kembali tanahnya. Eksistensi mereka berbahaya bagi proyek besar ini jadi mereka dicap sebagai pembangkang yang hendak menjatuhkan pemerintah. Tanpa bukti mereka pun sengaja ditangkap dan dipenjara tanpa melalui persidangan.

Cara Ghosh mengkriminalisasi suku Gondi ternyata efektif dalam membangun antipati publik. Dukungan masyarakat yang tadinya banyak diberikan pada suku Gondi berbalik menjadi sikap sinis.

Masyarakat kini percaya suku Gondi dan hak atas tanah mereka tidak kayak diperjuangkan. Mereka sama saja dengan kelompok pemberontak atau pembangkang pemerintah yang sengaja mencari keributan.

Korok sebagai tokoh utama yang masih bocah melihat ketidakadilan ini dengan perasaan campur aduk. Takut, kecewa, juga marah. Ia jadi bertanya-tanya tentang makna keadilan dalam negara yang diklaim dibangun lewat fondasi demokrasi. Dengan metafora gulma yang selalu lapar dan merampas semua nutrisi dan zat hara tanaman lainnya, Korok berusaha mengubah gejolak emosinya ini menjadi perlawanan.

Baca Juga: ‘As Long As Lemon Trees Grow’: Trauma dan Perlawanan dalam Konflik Suriah

Ia jadi aktif melontarkan ide-ide yang nantinya mampu membalikkan arah kriminalisasi dan represi terhadap sukunya menjadi kekuatan perlawanan baru yang tak pernah pemerintah dan perusahaan tambang pernah duga. Korok pun mengingatkan pembacanya tentang demokrasi yang seharusnya terwujud di India. Demokrasi yang mampu mendengar setiap pihak tanpa pandang bulu terutama bagi mereka orang-orang yang terpinggirkan oleh dunia yang dikuasai oleh modal kapital raksasa.

Pada akhirnya, melalui Tahun Penuh Gulma, Siddhartha Sarma tak hanya berhasil menjembatani para pembacanya pada suatu isu berat nan kompleks tentang masyarakat adat. Tetapi melalui narasinya yang tidak berbelit-belit dan tak mengandung istilah yang sukar dimengerti, novel ini juga menawarkan pembaca pada proses berpikir kritis untuk bisa lebih cermat menerima dan memproses wacana yang dilemparkan oleh aktor-aktor politik dan bisnis.