Review ‘The Boy and The Heron’: Tentang Hidup dan Mati yang Jadi Satu

Siapa, sih, yang bisa meragukan karya legend Jepang Hayao Miyazaki? Setelah keputusan gagalnya pensiun dari dunia perfilman, ia come back dengan The Boy and The Heron (2023). Belum ada satu bulan, film itu langsung merajai tangga box office, meraup lebih dari US$115 juta, dan dinominasikan di Golden Globe Award untuk Film Fitur Animasi dan Original Score Terbaik.

Bagi banyak kritikus film, The Boy and The Heron adalah magnum opus Miyazaki. Berbeda dari film-film sebelumnya, walau masih kental dengan unsur fantasi, The Boy and The Heron terasa paling personal. Ia disampaikan lebih kompleks dengan narasi acak yang disengaja. Mungkin ini pula alasannya rating The Boy and The Heron lolos untuk usia 13 tahun ke atas di Amerika Serikat dan Eropa.

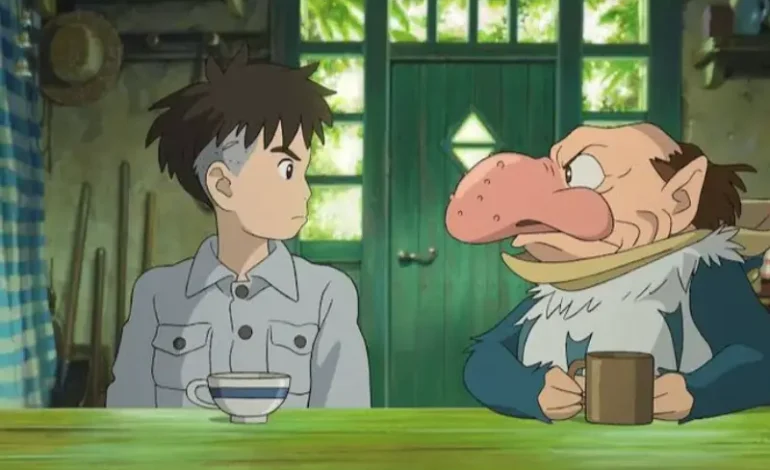

The Boy and The Heron sendiri bercerita tentang anak laki-laki Mahito Maki, yang tumbuh di masa Perang Pasifik, bagian dari Perang Dunia II. Pada suatu malam, Mahito harus kehilangan ibunya. Rumah sakit tempat ibunya dirawat, habis dilahap api pasca-serangan udara musuh. Sejak peristiwa itu, Mahito dan ayah, Shoichi pindah ke desa dan memulai hidup bersama ibu baru, Natsuko yang juga merupakan saudara mendiang sang ibu.

Rentetan kejadian ini terlalu berat untuk diproses anak berusia 12 tahun. Perasaan duka dan amarah menyelimuti Mahito hingga tak terbendung. Ini menjadi pertemuannya pada sosok magis, bangau berbulu biru putih hidup yang menawarkan suatu yang ia rindukan selama dua tahun terakhir.

Baca Juga: 8 Drama Korea Detektif yang Seru dan Menegangkan

Karya Semi Autobiografi

Butuh waktu tujuh tahun buat Miyazaki merampungkan film ini. Selain tertunda karena Covid-19, Miyazaki harus melewati proses refleksi mendalam tentang kehidupannya. Sebagai film semi-autobiografi, ia perlu mengunjungi memorinya sejak kecil hingga tua. Imbasnya, proses menggambar dengan tangan memakan waktu lebih lama.

Beruntung,The Boy and The Heron sukses menyajikan karya unik yang sarat dengan realisme magis khas Ghibli. Mahito berbeda dengan protagonis Ghibli lainnya, ia adalah Miyazaki sendiri.

Sama seperti Mahito, Miyazaki juga tumbuh besar di era Perang Dunia II dan lahir dari kalangan cukup berada. Ayah Mahito, bekerja sebagai manajer pabrik manufaktur jet perang. Sementara, ayah Miyazaki mendirikan Miyazaki Aircraft Manufacturing Company bersama pamannya selama Perang Dunia II. Ketika Perang Pasifik dimulai, pabrik ayah dan pamannya pindah ke Utsunomiya dan Miyazaki pun ikut dievakuasi sementara. Ini adalah cerminan pengalaman Mahito di film ketika ia pindah ke desa dan bertemu dengan ibu barunya.

Kesamaan Mahito dan Miyazaki tidak berhenti pada latar belakang saja, tetapi juga pemaknaan perang dan duka kematian. Dalam film, perang jadi sumber penderitaan: Ibu Mahito jadi korban. Namun di saat bersamaan, buat keluarga Mahito, perang artinya uang. Sebab, pesawat yang ayahnya buat di pabrik untung besar. Perang juga berarti penemuan baru berupa pesawat jet.

Pemaknaan perang yang mirip dialami Miyazaki. Susan Jolliffe Napier, profesor dari program bahasa dan budaya Jepang di Universitas Tufts dalam bukunya Miyazakiworld: A Life in Art (2018) menjelaskan, satu momen terpuruk kehidupan Miyazaki adalah kehilangan ibunya di masa perang karena penyakit TBC.

Sang ibu, Yoshiko atau dikenal juga Dola Miyazaki selama delapan tahun cuma bisa terbaring di kasur. Miyazaki kecil dipaksa melihat keadaan ibunya yang semakin menurun, apalagi obat TBC sampai pada 1944 masih belum ditemukan. Orang-orang yang mengidap TBC kurang mendapatkan perawatan yang baik. Apalagi saat perang, banyak orang yang diminta dan secara sukarela ikut serta dalam kerja relawan untuk pemerintah Jepang. Peristiwa ini membekas dalam memori masa kecil Miyazaki. Membawanya pada pengalaman yang ia gambarkan: Menyedihkan dan cukup kelam.

Di sisi lain, persis seperti Mahito, perang juga memberikan kemakmuran tersendiri bagi keluarganya yang terus memproduksi pesawat jet untuk negara. Perang juga yang membuat Miyazaki mengagumi pesawat. Kekaguman pada ciptaan manusia inilah yang sebenarnya paling jelas tergambar dalam film The Wind Rises (2013). Film yang mengikuti perjalanan Jiro, desainer pesawat jenius di masa Perang Dunia II.

Paradoks tentang pemaknaan ini lekat dengan sosok Hayao Miyazaki. Berkali-kali ia membuat film tentang kesengsaraan dan penderitaan karena perang yang diciptakan sendiri oleh manusia. Di saat yang sama, ia juga menciptakan manga dan film yang merayakan kejayaan teknologi militer.

Baca Juga: Review ‘Suzume’: Surat Cinta Makoto Shinkai untuk Rakyat Jepang

Toshio Suzuki, produser Miyazaki mengungkapkan, paradoks ini tak cuma hadir dalam diri Miyazaki tapi banyak penyintas perang di Jepang. Mereka adalah orang-orang yang terpaksa memahami dan menerima fakta bahwa kesengsaraan dan pengorbanan manusia, akan selalu berhubungan dengan penciptaan besar.

Hal terakhir yang tak kalah penting dari bagian semi autobiografi film ini adalah duka kematian orang terkasih. Jika ibu Mahito meninggal dilahap api, di kehidupan nyata, ibu Miyazaki meninggal karena penyakit TBC. Kematian Dola Miyazaki, berdampak besar pada Miyazaki. Ia adalah sosok yang berpengaruh buat Miyazaki. Miyazaki dalam penuturan Napier misalnya kerap kali bertukar pandangan politik dengan ibunya. Walau suka berbeda pandangan, hal ini justru yang membentuk pola pikir kritisnya.

Tak hanya itu, Dola juga pernah memberikan novel 君たちはどう生きるか (Kimitachi dou ikiruka) karya Genzaburo Yoshino kepada Miyazaki. Novel sama yang diberikan mendiang ibu Mahito kepada anaknya dan segera jadi favoritnya.

Kesamaan lain Mahito dan Miyazaki terletak pada proses menerima duka. Di film kita melihat bagaimana kemunculan Himi-sama dan kekuatan apinya jadi penyembuh luka bagi Mahito. Miyazaki tentu tak bisa mengalami hal yang sama, karena itu ia kembali bertemu ibunya tapi dengan cara menciptakan dunia magisnya sendiri. Dunia ini menghadirkan sosok perempuan dengan sifat yang diambil langsung dari sosok sang ibu.

Jika mereka ibu, maka memiliki ikatan emosional kuat dengan anak-anaknya. Mereka mampu membantu anak-anak mereka dalam membentuk pandangan hidup sendiri. Ini terlihat pada sosok Yasuko Kusakabe, ibu Satsuki dan Mei di My Neighbor Totoro (1996), dan Lisa di Ponyo (2009)

Jika bukan ibu, mereka adalah perempuan petualang yang kuat, cerdas, dan pemberani. Napier menjelaskan ketangguhan, keingintahuan intelektual, dan semangat optimis para perempuan petualang seperti Nausicaä, Kiki, dan Sheeta dari Laputa tidak diragukan lagi tercipta lewat kehadiran ibunya yang tak terlupakan dalam memori Miyazaki.

Dengan menciptakan dan merasakan kehadiran sosok-sosok perempuan ini, Miyazaki belajar memproses duka. Memahami kematian ibunya bukan akhir dari segalanya, bukan tragedi, atau derita yang perlu dibenci. Sebaliknya, degan menghidupkan dan “bertemu” kembali dengan ibunya, kematian berubah jadi inspirasi. Ia berubah jadi kekuatan untuk meneruskan hidup dan mimpinya sebagai sang maestro animasi.

Kematian dan Kehidupan yang Satu

Satu hal yang paling menonjol dari film ini adalah filosofi soal kematian dan kehidupan. Kita layaknya seperti Mahito sering kali melihat kematian sebagai peristiwa alamiah manusia yang terpisah dari kehidupan. Jika kehidupan membawa kebahagiaan, kematian justru menghadirkan kesengsaraan dan petaka. Miyazaki nampaknya mau mengubah persepsi ini dari para penontonnya.

Hal pertama yang Miyazaki lakukan adalah dengan menghadirkan burung bangau yang nanti akan menuntun Mahito ke dunia lain. Dalam terjemahan Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, bangau ini disebut bangau abu-abu atau grey heron. Padahal jika mengacu langsung pada dialog film dan soundtrack berbahasa Jepang, ia adalah bangau biru atau 青鷺 (Ao sagi) dengan karakter bahasa Jepang 青 (ao) yang secara harfiah berarti warna biru.

Perbedaan terjemahan ini terdengar sepele, tapi sebenarnya sangat krusial untuk memaknai eksistensi si manusia burung bangau dalam perjalanan Mahito. Perbedaan warna burung bangau dalam cerita rakyat Jepang berpengaruh pada simbolisme mereka. Mariko Nagai, profesor sastra Jepang di Temple University Jepang dikutip dalam artikel National Geographic menjelaskan, bangau abu-abu ditakuti oleh masyarakat Jepang karena dianggap sebagai jelmaan entitas jahat.

Baca Juga: Surat Cinta Buat Doraemon, Karakter Kartun Revolusioner

Bangau biru sebaliknya, walau lebih berkonotasi pada kegelapan tapi juga melambangkan siklus kehidupan. Dalam film, lambang ini terlihat pada kemampuan si manusia bangau yang dapat berpindah antara dunia Mahito (kehidupan) dan dunia lain yang Kiriko sebut mayoritas dihuni oleh kematian. Peran yang sangat penting dalam mengubah pandangan Mahito ke depannya.

Sesaat setelah masuk ke dunia lain berkat si manusia bangau, Mahito selalu dihadapkan dengan kematian dan kehidupan dalam waktu bersamaan.

Ketika bertemu Kiriko, Mahito diajaknya menangkap ikan besar. Kiriko bilang ini sudah jadi tugasnya di dunia. Tugas untuk membunuh atau dalam dialog bahasa Jepangnya 殺す仕事 (korosu shigoto).

Ikan yang “dibunuh” oleh Kiriko itu lalu diberikan kepada warawara agar mereka bisa terbang. Ketika ditanyai ke mana warawara itu akan terbang, Kiriko berkata mereka akan pergi ke dunia Mahito. Dari titik ini kita memahami, warawara tak ayal adalah jiwa-jiwa manusia yang belum lahir. Mereka menunggu gilirannya sampai ada “kematian” lain yang bisa mereka lahap.

Kehadiran warawara dan tugas Kiriko-lah yang menggarisbawahi eksistensi makhluk hidup termasuk manusia. Miyazaki ingin menyampaikan pesan penting pada penontonnya, tak ada kehidupan tanpa kematian. Kematian harus ada agar kehidupan lain bisa terus berjalan. Keduanya saling berkaitan dan tak bisa dipisahkan, sehingga tidak seharusnya kita memaknai keduanya secara terpisah dan menyematkanya dalam dua emosi yang bertolak belakang.

Pesan ini lalu Miyazaki bawa kembali dalam wujud Himi-sama. Sebelumnya kita tahu, api yang melahap Himi jadi suatu sumber keberadaan yang paling Mahito benci dan takuti. Api ini pula yang selalu hadir dalam episode-episode terburuk Mahito, baik saat ia tertidur maupun terjaga. Dalam pola yang sama, episode ini selalu muncul dalam wujud ilusi di mana Mahito terjebak dalam kobaran api seraya berjuang keras menyelamatkan ibunya yang meminta pertolongan.

Akan tetapi, perlahan ketakutan dan kebenciannya terhadap api ini mulai runtuh. Semua karena kehadiran Himi-sama, sosok muda dari sang ibu yang memiliki kekuatan sihir api yang dahsyat. Miyazaki nampaknya sengaja menggabungkan elemen api dengan eksistensi Himi. Ini caranya memperlihatkan proses Mahito merangkul duka seraya menggarisbawahi tentang kematian dan kehidupan.

Saat Himi mengatakan tidak takut api dan tak apa jika nantinya di masa depan ia akan meninggal, di situlah penonton menyadari itu tak bisa dimaknai tunggal sebagai kesengsaraan. Api juga bisa dimaknai sebagai kehidupan yang penuh dengan sumber kekuataan dan harapan. Api memang membuat Himi mati, tetapi ia juga menghidupkan Himi kembali untuk membantu Mahito menutup lukanya dan berjalan maju.

Terakhir dan tak kalah pentingnya, pesan linear kematian dan kehidupan juga tersampaikan dalam simbol batu berwarna putih yang dimiliki sang penguasa menara. Sang penguasa menara dianugerahi batu putih magis untuk menjaga keseimbangan di dunia. Batu itu bukan batu biasa.

Saat ditawari sang penguasa menara untuk membangun menara dari tiga belas batu itu, Mahiro baru menyadari bahwa batu berwarna putih adalah batu nisan. Batu nisan yang diasosiasikan dengan kematian justru menjadi titik awal kehidupan baru. Dengan batu itu, Mahito bisa melahirkan dunia sesuai dengan keinginannya. Bebas dari segala kesedihan, kesengsaraan, dan penderitaan.

Cukup mengejutkan ketika Mahito justru menolak tawarannya itu sambil menunjuk luka yang ia torehkan sendiri di kepalanya. Pada titik ini, Mahito ternyata telah memahami bahwa kematian adalah hal yang esensial dalam kehidupan. Ia menolak kebohongan tentang kesempurnaan yang berusaha ditawarkan sang penguasa menara. Ia lebih memilih kembali ke dunia penuh penderitaan di mana ibunya telah tiada daripada harus mengkhianati siklus kehidupan yang menjadi bagian penting dari eksistensi semua makhluk hidup di Bumi.