72 Jam Tanpa Suara: Diamnya Pejabat Perburuk Penanganan Banjir Sumatera

“Sudah tiga hari saya kehilangan kontak dengan keluarga. Saya enggak bisa menghubungi mereka. Benar-benar enggak bisa,” ujar Khalida Zia dengan suara bergetar saat mengisahkan banjir yang melanda sebagian wilayah Sumatera.

Kepada Magdalene (2/12), ia menangis mengenang pengalamannya terdampak banjir. “Enggak ada sinyal sama sekali di sini. Enggak ada listrik. Semua gelap dan air ada di mana-mana. Lumpur, air, lumpur.”

Dini hari (26/11), air banjir mulai masuk ke desa-desa di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tak terkecuali, rumah keluarga Khalida di Bireuen pun sudah terendam lumpur dan air. Gardu listrik roboh. Seluruh desa mendadak sunyi. Dari ibu kota Provinsi, Banda Aceh, Khalida hanya bisa menyaksikan bencana itu lewat laporan berita yang terputus-putus. Ia enggak yakin apakah orang tuanya masih hidup.

“Saya lalu sadar sejak hari pertama tidak bisa menghubungi mereka (orang tua), sedih banget rasanya,” katanya. “Informasi yang saya dapat pun hanya dari media.”

Tanpa pengetahuan yang memadai tentang situasi maupun arahan pihak berwenang, Khalida melakukan satu-satunya hal yang bisa ia pikirkan.

“Saya sempat menginisiasi gerakan mengumpulkan bantuan melalui akun media sosial pribadi. Ternyata, bantuan ini menjadi satu-satunya yang tiba saat itu.”

Sebaliknya, pemerintah belum menunjukkan kehadiran, bahkan hingga berita ini diturunkan, pemerintah belum menetapkan banjir Sumatera sebagai bencana nasional. Sementara, relawan baru tiba di lokasi-lokasi pengungsian beberapa waktu kemudian.

“Di pengungsian, pada awal bencana, warga mengatakan tidak ada satu pun pihak yang datang membantu mereka,” ujar Khalida. “Baik pemerintah daerah maupun pusat tidak hadir.”

Sejak saat itu, Khalida terus dihubungi para penyintas. Ia menjadi rujukan utama di tengah kekosongan koordinasi. “Saya merasa bak gubernur saja,” katanya. “Mungkin karena saya yang paling cepat datang ke lokasi, mengatur kebutuhan, dan mengoordinasikan respons, tanpa kamera membuntuti, tanpa konten pencitraan.”

Dengan sedikit atau tanpa peringatan tentang bencana dan seluruh koneksi terputus secara fisik dan daring, kondisi ini menimbulkan pertanyaan penting: Apa yang dikomunikasikan dan dilakukan oleh pemerintah selama 72 jam pertama bencana banjir di Sumatera?

Baca juga: Kala Bantuan Tak Datang: Relawan Topang Sumatera di 72 Jam Pertama

Mengapa Kisah ini Perlu Diceritakan?

Pada (28/11), Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bilang, bencana ini tidak terlalu mencekam seperti yang digambarkan di media sosial. Menyusul pernyataan tersebut, Presiden Prabowo Subianto pada (1/12) berujar, penetapan status “bencana nasional” dianggap tidak perlu karena situasi dinilai telah membaik. Bahkan, Menteri Luar Negeri Sugiono dengan yakin menolak bantuan asing pada (5/12), seraya menekankan kemampuan pemerintah Indonesia dalam menangani bencana.

Hingga (19/12) lalu, jumlah korban meninggal telah mencapai 1.071 orang, dengan total 111.620 orang mengungsi, termasuk 58.333 perempuan (52 persen).

Akun-akun resmi pemerintah menampilkan gambaran bencana yang seolah terkendali, tanpa menunjukkan dampak terburuk yang dialami warga. Sebaliknya, kesaksian wawancara serta cerita yang beredar di media sosial justru memperlihatkan kehancuran dan pengabaian yang mengerikan. Kesenjangan inilah yang mendorong investigasi kami untuk menelusuri realitas banjir Sumatera lewat media sosial.

Untuk memahami bagaimana kesenjangan ini terbentuk dan bertahan pada fase paling krusial bencana, analisis ini menempatkan media sosial sebagai ruang utama komunikasi publik dalam 72 jam pertama.

Media sosial, khususnya Instagram, telah menjadi salah satu kanal utama pejabat publik di Indonesia untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Presiden, menteri, gubernur, hingga kepala daerah rutin menggunakannya untuk menyampaikan pernyataan, mendokumentasikan kunjungan lapangan, dan menandai respons pemerintah di saat krisis. Dalam praktiknya, media sosial kini berfungsi sebagai perpanjangan komunikasi publik, membentuk cara bencana diakui, dibingkai, dan diprioritaskan secara waktu nyata.

Di sisi lain, media sosial juga menjelma ruang penting bagi publik dalam situasi darurat. Ketika banjir memutus listrik dan telekomunikasi di berbagai wilayah Sumatera, banyak warga beralih ke platform digital untuk mencari kabar terbaru, informasi keselamatan, dan tanda-tanda kehadiran negara.

Karena alasan itulah, analisis Magdalene berfokus pada komunikasi pejabat di media sosial, dan tidak menilai saluran lain seperti siaran pers, pemberitaan media massa, atau koordinasi internal pemerintah.

Dalam artikel ini, “keheningan” selama 72 jam pertama merujuk secara khusus pada absennya komunikasi yang bermakna dan berorientasi pada kebutuhan di akun media sosial para pejabat. Sementara kita tahu, pada periode ketika informasi jelas, panduan, dan kepemimpinan sangat dibutuhkan.

Merujuk pada Pasal 26 Undang-Undang Penanggulangan Bencana Tahun 2007, negara wajib memprioritaskan perlindungan bagi kelompok rentan. Lebih lanjut dalam ayat (2) Pasal 55 secara khusus menyebut kelompok rentan mencakup lansia, orang dengan disabilitas, anak-anak, serta ibu hamil dan menyusui.

Dalam situasi bencana, perempuan memiliki risiko hingga empat belas kali lebih besar dibandingkan laki-laki untuk meninggal dunia. Risiko ini terutama dipicu oleh beban tanggung jawab yang tidak seimbang dalam merawat kelompok rentan lain, seperti anak-anak, lansia, dan orang dengan disabilitas. Kerja perawatan inilah yang membatasi mobilitas perempuan saat evakuasi serta meningkatkan beban fisik dan psikologis mereka usai bencana.

Kerentanan tersebut juga diperparah oleh ketimpangan akses terhadap bantuan, keterbatasan produk kebersihan dan sanitasi, serta meningkatnya risiko pelecehan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Khususnya ketika lokasi pengungsian tidak menyediakan ruang terpisah berdasarkan gender, demikian kata Andy Yentriyani, Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).

Secara historis, akuntabilitas pemerintah dalam penanganan bencana masih terbilang lemah. Pola keterlambatan respons, celah dalam distribusi bantuan, serta minimnya upaya memprioritaskan kelompok rentan terus berulang dari satu bencana ke bencana lain.

Di tengah meningkatnya kritik terhadap penanganan pemerintah atas banjir Sumatera dan desakan untuk membuka akses bantuan internasional, kami berupaya memahami jarak antara janji pemerintah dan pelaksanaan nyata upaya penyelamatan di lapangan.

Upaya ini mencakup penilaian terhadap kondisi para penyintas, sejauh mana bantuan pemerintah benar-benar menjangkau mereka, serta seberapa efektif respons tersebut dijalankan. Dengan mengadopsi metode riset Universitas Indonesia dalam kajian “Crisis Communication in Non-Tectonic Tsunami Disaster Management Policy”, kami mengevaluasi kehadiran—dan ketidakhadiran—pemerintah di media sosial. Di ruang inilah petunjuk penting tata kelola dapat dibaca. Ini termasuk bagaimana institusi mendefinisikan krisis, menetapkan prioritas aktor, dan menjalankan koordinasi.

Karena itu, dalam analisis ini kami memberi perhatian khusus pada upaya pemerintah melindungi kelompok rentan, terutama perempuan, serta pemenuhan kebutuhan spesifik mereka.

Postingan Medsos Pejabat vs Realitas: Ketimpangan itu Nyata Adanya

Langkah pertama investigasi kami adalah mewawancarai para saksi untuk menggali realitas yang dialami langsung di Sumatera.

Kami berupaya mewawancarai korban secara langsung. Namun keterbatasan akses internet dan pemadaman listrik berkepanjangan di wilayah terdampak, membuat kami hanya dapat berbicara dengan para relawan. Banyak dari mereka berpindah dari satu wilayah terdampak parah ke wilayah lain yang relatif lebih aman untuk menyalurkan bantuan.

Kami akhirnya berhasil mewawancarai lima relawan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Penting dicatat Aceh juga merupakan salah satu wilayah yang paling parah terdampak tsunami 26 Desember 2004, yang menewaskan hampir seperempat juta orang.

Berikut kesaksian para relawan:

Membaca 72 Jam Pertama

Kesaksian-kesaksian ini menunjukkan bahwa bantuan pemerintah tidak memadai di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.

Untuk memahami perspektif pemerintah, kami menelusuri akun Instagram 15 pejabat negara. Instagram dipilih karena menjadi medium komunikasi utama para politisi di Indonesia.

Akun-akun yang dianalisis merupakan milik pejabat dan lembaga yang secara hukum dan struktural bertanggung jawab atas respons bencana di Indonesia, dari tingkat nasional hingga provinsi.

Akun yang diteliti mencakup politisi dan institusi tingkat nasional yang memiliki kewenangan pengambilan keputusan terkait penanganan bencana. Di antaranya terdapat tujuh gubernur dan wali kota yang mewakili wilayah terdampak paling parah, berdasarkan data korban jiwa yang dirilis oleh BNPB.

Menurut UNESCO, 72 jam pertama merupakan periode paling krusial dalam respons bencana dan upaya pertolongan darurat. Pada rentang waktu inilah para pemegang keputusan seharusnya hadir dan bertindak. Analisis kami tidak bertujuan menilai kepribadian individu, melainkan membedah bagaimana respons bencana Indonesia dijalankan melalui institusi formalnya.

Kami berpedoman pada aturan 72 jam UNESCO dan Undang-Undang Penanggulangan Bencana Indonesia. Melacak unggahan lembaga dan politisi nasional pada 25 hingga 27 November (72 jam pertama) menggunakan lembar pemantauan konten. Setiap unggahan dikodekan berdasarkan jenis konten, seperti grafis, reels, atau ditandai N/A jika tidak ada unggahan.

Kami juga mencatat ketidakhadiran unggahan serta konten yang tidak relevan selama tiga hari pertama bencana. Apakah konten tersebut menyebut kelompok rentan dan kebutuhannya juga dicatat.

Melalui analisis ini, kami dapat memahami apa yang dipilih pemerintah untuk ditampilkan sebagai prioritas, narasi publik yang ingin dibangun, serta apa yang sama sekali tidak ditampilkan.

Baca juga: Kisah Perempuan yang Selamat dari Bencana: Jalan Kaki Puluhan KM, Kelaparan, Melihat Banyak Jenazah

Temuan Pantauan Medsos: Apa yang Dilakukan Pemerintah di 72 Jam Pertama?

Temuan I: Dari 15 akun pejabat pemerintah yang kami analisis, hampir setengahnya tidak mengunggah apa pun terkait banjir dalam 72 jam pertama. Tiga akun lainnya baru mengunggah konten di akhir periode tersebut.

Di antara akun yang tidak mengunggah apa pun terkait bencana adalah Presiden Prabowo Subianto; Gubernur Aceh Muzakir Manaf; Kementerian Sosial; Kementerian Kesehatan; Bupati Aceh Utara H. Ismail A. Jalil (Ayah Wa); Wali Kota Sibolga Akhmad Syukri Nazry Penarik; serta Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky.

Yang paling mencolok, Presiden, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Sosial termasuk akun dengan jumlah pengikut terbesar, disusul oleh Gubernur Aceh.

Unggahan reel terdekat yang dipublikasikan Prabowo pada periode tersebut justru berupa ucapan “Selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan” bagi umat Hindu di Indonesia. Seluruh unggahan Muzakir Manaf pada 25–27 November berkaitan dengan kunjungan pejabat, seperti pertemuan resmi dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djamari Chaniago, serta kunjungan kehormatan dengan atlet angkat besi Aceh, Nurul Akmal.

Kementerian Sosial baru mengunggah konten terkait bencana pada 30 November, mengenai distribusi logistik dan dapur umum bagi korban banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sementara itu, Kementerian Kesehatan hanya memiliki satu unggahan berjudul “Pray for Sumatera” pada 28 November.

Keheningan pada masa krusial tersebut merupakan kesempatan yang terlewat untuk menyebarkan informasi mendesak, memberikan panduan kepada masyarakat terdampak, serta menunjukkan kepemimpinan institusional pada fase paling genting dalam penanganan bencana.

Tidak satu pun lembaga pemerintah, instansi, maupun politisi secara langsung menyinggung kebutuhan, rencana, bantuan, atau sumber daya yang tersedia bagi kelompok rentan.

Kegiatan: Apa yang mereka lakukan?

Temuan II: Sebagian besar konten lapangan berfokus pada kehadiran, dengan penekanan yang sangat terbatas pada keterlibatan langsung atau pemenuhan kebutuhan kelompok rentan.

Lembaga seperti Basarnas memang mengunggah konten keterlibatan langsung, seperti proses evakuasi dan penyelamatan. Namun banyak pejabat—sering kali didampingi pejabat lain—lebih sering terlihat berdiri, mendengarkan secara pasif, atau berbicara ke kamera di lokasi yang tampak acak atau di tengah kerumunan. Interaksi dengan warga sipil sebagian besar disajikan dalam bentuk montase singkat, alih-alih percakapan yang lebih panjang, sehingga lebih menonjolkan kuantitas daripada kualitas keterlibatan.

Menariknya, unggahan yang menampilkan aktivitas menyapa atau menenangkan warga sipil secara tidak proporsional menampilkan perempuan dan anak-anak. Pada saat yang sama, sangat sedikit konten yang mendokumentasikan kondisi di dalam lokasi pengungsian atau kunjungan ke lokasi evakuasi selama tiga hari pertama bencana.

Tidak satu pun unggahan membahas kebutuhan spesifik kelompok rentan atau memberikan informasi praktis, seperti cara mengakses bantuan, mengenali jalur evakuasi, atau menemukan lokasi pengungsian sementara.

Pembingkaian Visual dan Teks: Nada Emosional Unggahan

Setelah mengidentifikasi aktivitas yang ditampilkan, kami kemudian menelaah bagaimana kegiatan dan informasi tersebut dibingkai.

Kami meneliti visual yang digunakan, cara pembingkaian visual, serta nada caption.

Seluruhnya kemudian dikodekan berdasarkan karakteristiknya.

Tujuan kami adalah menilai apakah respons pemerintah lebih menyerupai aksi substantif atau sekadar performa.

Dengan mengidentifikasi jenis aktivitas yang ditampilkan, kami dapat menelaah pembingkaian visual serta dampak yang ditimbulkannya, bersama dengan keterangan yang menyertainya. Caption memainkan peran penting dalam memberikan informasi tambahan, memperkuat pesan, serta membuat konten mudah ditemukan agar menjangkau audiens yang lebih luas.

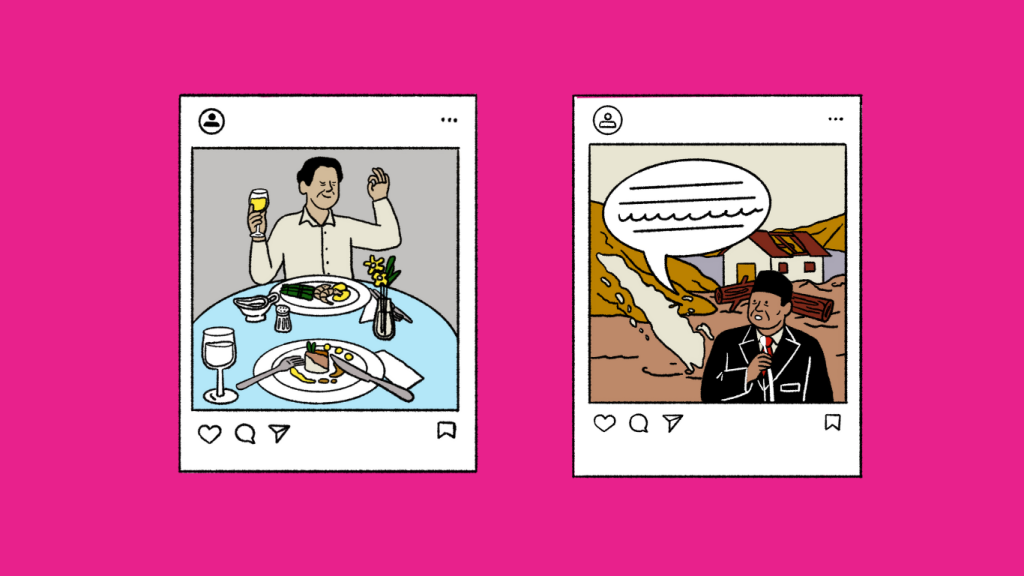

Peneliti Northwestern University, Iza Ding (2020), mendefinisikan pemerintahan performatif atau performative governance sebagai penggunaan simbol visual, verbal, dan gestural secara teatrikal oleh negara untuk menciptakan kesan tata kelola yang baik—yang terpisah dari pencapaian substantif atas tujuan kebijakan itu sendiri.

Untuk menilai apakah respons pemerintah mencerminkan tindakan nyata atau sekadar pemerintahan performatif, kami menganalisis tiga jenis konten Instagram yang saling terkait: waktu pengakuan bencana, jenis aktivitas yang ditampilkan, dan pembingkaian visual. Ketiga konten ini tidak berdiri sendiri, melainkan sengaja dianalisis sebagai lapisan makna yang saling tumpang tindih.

Temuan III: Dari semua unggahan yang dianalisis, terlihat jelas bahwa mayoritas konten lebih menonjolkan kesan heroik dan simbolis.

Hampir separuh unggahan pejabat menggunakan pembingkaian visual yang heroik atau simbolik, alih-alih komunikasi yang berorientasi pada kebutuhan korban.

Gambaran heroik ini biasanya dibangun lewat foto atau video jarak dekat yang menampilkan pejabat berjalan di tengah hujan deras, lumpur, atau medan yang rusak. Dalam beberapa unggahan, mereka tampak rapi dan terlindungi payung oleh timnya, sementara warga di sekitar terlihat basah kuyup. Cara penggambaran ini makin menegaskan jarak antara “kami” dan “mereka”, seolah pejabat berdiri di posisi yang lebih tinggi, bukan sebagai bagian dari upaya bersama.

Sebagian besar pidato piece-to-camera yang diunggah pejabat tidak berisi janji yang jelas, langkah lanjutan, atau arah kebijakan konkret. Isinya cenderung normatif dan aman.

Berbeda dengan Basarnas yang terlihat benar-benar terlibat dalam evakuasi dan pemulihan, banyak pejabat justru hanya tampil berbicara atau melakukan peninjauan. Beberapa unggahan bahkan hanya berisi doa dan ucapan belasungkawa.

Sebagian pejabat juga terlihat melempar tanggung jawab ke faktor eksternal, seperti sulitnya medan atau cuaca, sambil menekankan betapa beratnya upaya yang mereka lakukan. Tak sedikit pula yang justru menyoroti capaian diri atau institusi mereka sendiri, bahkan dalam situasi darurat.

Ada juga konten yang menampilkan aksi-aksi dramatis—memanjat kayu, memotong batang pohon—yang lebih terlihat sebagai simbol keberanian ketimbang bantuan nyata.

Penekanan berlebihan pada kehadiran fisik di lokasi bencana dan pada “beratnya medan” membentuk narasi yang berpusat pada individu: tentang ketangguhan dan pengorbanan personal pejabat. Akibatnya, rencana penyelamatan dan hasil konkret justru menjadi kabur. Konten rapat-rapat birokratis di ruang besar dan megah pun lebih menonjolkan formalitas dan kerumitan administrasi, alih-alih solusi praktis di lapangan.

Dalam unggahan yang menampilkan warga, pejabat cenderung memilih perempuan dan anak-anak. Interaksi ini biasanya hanya ditampilkan sekilas, dalam bentuk montase singkat, tanpa dialog atau keterlibatan yang berkelanjutan. Pola ini memperkuat citra pejabat—yang mayoritas laki-laki—sebagai figur “pelindung”, sekaligus menyamarkan empati simbolik sebagai bantuan, padahal kebutuhan nyata kelompok rentan tidak benar-benar disentuh.

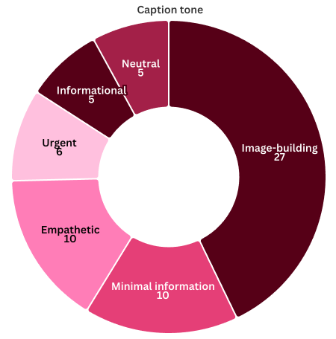

Analisis Caption

Analisis caption memperkuat pola performatif ini.

Caption cenderung berpusat pada pejabat, menekankan capaian seperti selesainya kunjungan lokasi atau rapat, alih-alih laporan berbasis korban tentang kebutuhan yang terpenuhi, jumlah penerima bantuan, atau kekurangan yang masih ada.

Sejumlah caption bahkan berisi pujian eksplisit terhadap diri sendiri atau institusi, menegaskan otoritas dan kompetensi tanpa menawarkan informasi praktis.

Caption lainnya berulang kali menyalahkan “cuaca ekstrem”, mengalihkan perhatian dari faktor struktural atau kebijakan.

Secara keseluruhan, caption lebih berfungsi sebagai perpanjangan dari performa visual, bukan sebagai alat penyebaran informasi darurat, panduan, atau sumber daya.

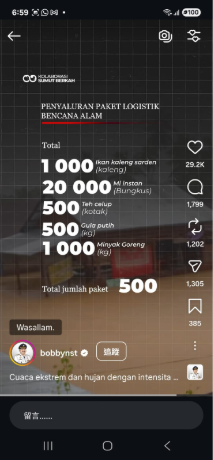

Bupati Tapanuli Selatan (Gus Irawan Pasaribu) pray for tapsel reel. Kontennya berupa montase evakuasi militer, sementara dia di foto itu sama sekali tidak terlihat.

Bupati Tapanuli Selatan (Gus Irawan Pasaribu) pray for tapsel reel. Kontennya berupa montase evakuasi militer, sementara dia di foto itu sama sekali tidak terlihat.Baca juga: 72-hours of Social Silence: Officials’ Lack of Response Affect Sumatra’s Disaster Management

Empati ala Sinetron

Jika dilihat sebagai satu kesatuan, strategi visual dan teks ini menunjukkan pola yang konsisten: komunikasi pemerintah di media sosial pada 72 jam pertama lebih sibuk membangun citra ketimbang menjawab kebutuhan penyintas.

Penggambaran heroik dan simbolik menciptakan kesan bahwa “sesuatu sedang dikerjakan”, padahal hasil penyelamatan yang nyata nyaris tak terlihat. Perempuan dan anak-anak berulang kali digunakan untuk memberi kesan humanis, tetapi kebutuhan spesifik mereka—seperti air bersih, pembalut, popok, pakaian bersih—tetap terabaikan. Bantuan pangan justru lebih diutamakan, sering kali hanya berupa mi instan.

Sarah, relawan medis di Padang, mengatakan bahwa ketika pejabat datang, fokus mereka sering kali bukan pada korban.

“Mereka datang membawa spanduk dan poster besar,” ujarnya. “Tapi alih-alih mendengarkan penyintas atau membantu langsung, mereka lebih sibuk bikin konten.”

Pola komunikasi seperti ini bukan hanya meminggirkan kelompok yang paling terdampak, tetapi juga memberi ruang bagi pejabat untuk menghindari tanggung jawab—baik atas lambatnya bantuan darurat maupun kondisi struktural yang memperparah bencana—di saat akuntabilitas justru paling dibutuhkan.

Dosen komunikasi Universitas Indonesia, Sari Moniq Agustin, menilai bahwa unggahan-unggahan tersebut terlalu terobsesi mendokumentasikan aksi pejabat. Wajah pejabat terus-menerus mendominasi bingkai, baik saat “memimpin” koordinasi maupun dalam momen-momen penyelamatan yang tampak dibuat-buat.

Menurut Moniq, komunikasi publik seharusnya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam situasi bencana, itu berarti pembaruan darurat, instruksi keselamatan, informasi logistik, dan akses bantuan. Yang terjadi justru sebaliknya: komunikasi politik yang sibuk memoles citra.

“Ketika wajah pejabat mendominasi layar, itu tanda empati yang artifisial,” kata Moniq kepada Magdalene. “Simbol dianggap lebih penting daripada kenyataan di lapangan. Ini eksploitasi visual.”

Pemerintah, lanjut Moniq, kerap membesar-besarkan tanda-tanda empati, seperti mengenakan rompi lapangan atau mengunggah foto kunjungan ke lokasi bencana, namun kehilangan substansi dari tindakan nyata yang benar-benar berdampak. Ia menyamakan narasi visual pemerintah dengan naskah sinetron: semuanya tampak diatur untuk menciptakan kesan bahwa pemerintah sedang “bekerja keras”, sementara informasi krusial bagi publik justru tersendat.

Kebuntuan ini semakin terlihat ketika Presiden dan lembaga-lembaga kunci yang bertanggung jawab, seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Sosial, dan Kementerian Kesehatan, memilih diam di media sosial pada jam-jam awal krisis yang paling menentukan. Bagi Moniq, keheningan institusi negara ini menyampaikan pesan yang sangat jelas tentang buruknya koordinasi internal.

“Diamnya institusi negara menunjukkan buruknya koordinasi,” kata Moniq. “Yang paling mereka jaga adalah citra, bukan keselamatan publik.”

Budaya “menunggu perintah” ini menempatkan keselamatan warga di posisi kedua, di bawah ketakutan birokrat untuk salah langkah dan merusak reputasi atasan. Ini sangat kontras dengan negara-negara yang sigap menghadapi bencana, di mana pemerintah langsung menyebarkan peringatan dan informasi darurat lintas platform.

Bahkan setelah tiga hari, narasi visual masih berpusat pada figur pejabat. Wajah presiden, gubernur, dan wali kota terus mendominasi foto dan video. Salah satu unggahan yang menuai kritik luas adalah video bergaya “a day in my life” dari staf presiden yang mendokumentasikan kunjungan ke lokasi bencana dengan iringan lagu pop—lebih mirip konten influencer daripada komunikasi krisis.

Komunikasi yang Baik = Akuntabilitas

Temuan ini menunjukkan kegagalan sistemik: pemerintah menjalankan komunikasi politik, bukan komunikasi publik.

Dalam praktik terbaik komunikasi bencana, pendekatan yang digunakan seharusnya berangkat dari kebutuhan korban—menjelaskan masalah yang terjadi, solusi yang tersedia, serta panduan dan informasi secara real time. Namun yang terlihat dalam unggahan resmi justru sebaliknya: fokus pada kehadiran pejabat dan aksi-aksi simbolik mereka.

Pada 72 jam pertama banjir dan longsor di Sumatera, komunikasi pemerintah di media sosial secara konsisten mengutamakan visibilitas dan pencitraan dibandingkan tanggung jawab dan pelayanan publik. Media sosial diperlakukan sebagai panggung pertunjukan, bukan sebagai alat untuk menyampaikan informasi darurat. Pilihan ini membawa konsekuensi nyata—dan berpotensi menghilangkan kesempatan menyelamatkan lebih banyak nyawa, terutama dari kelompok rentan.

Ketika pencitraan lebih diutamakan daripada tanggung jawab penyelamatan, kelompok rentan kembali menjadi korban agenda politik. Cara pejabat membingkai diri mereka di media sosial bukan hanya menempatkan mereka sebagai “penyelamat”, tetapi juga mengalihkan perhatian dari kegagalan negara dalam melindungi warganya.

Narasi yang berulang tentang “cuaca ekstrem” turut mengaburkan akuntabilitas. Bencana diposisikan sebagai sesuatu yang tak terhindarkan, alih-alih sebagai krisis yang juga dibentuk oleh kebijakan dan tata kelola lingkungan. Padahal, sejumlah pejabat yang berbicara soal banjir juga merupakan pendukung ekspansi kelapa sawit—industri yang berulang kali dikaitkan dengan deforestasi, kerusakan daerah aliran sungai, dan meningkatnya risiko banjir di Sumatera.

Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, misalnya, aktif mempromosikan koperasi sawit dan perluasan logistik sebagai capaian pembangunan. Di Agam, Bupati Benni Warlis merayakan program peremajaan sawit skala besar sebagai simbol keberhasilan tata kelola.

Di tingkat nasional, Presiden Prabowo Subianto tetap membela ekspansi kelapa sawit di tengah krisis banjir. Ia menyebut Indonesia “diberkahi” oleh kelapa sawit dan menepis kekhawatiran soal deforestasi—bahkan ketika Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengakui bahwa buruknya pengelolaan hutan telah memperparah banjir di wilayah terdampak.

Looking Ahead: Komunikasi Bencana Harus Kembali Melayani Publik

Rangkaian narasi ini menunjukkan bagaimana komunikasi bencana membingkai banjir sebagai akibat alam semata, sambil terus mendorong agenda pembangunan ekstraktif yang justru memperbesar kerentanan terhadap bencana.

Agar komunikasi bencana benar-benar menjalankan fungsi publiknya, ia harus dimulai dari tindakan nyata dan bergerak menuju pendekatan yang berpusat pada korban, dengan akuntabilitas sebagai inti. Perbaikan komunikasi bencana adalah bagian penting dari reformasi manajemen kebencanaan.

Namun, yang paling mendesak adalah komitmen pemerintah untuk menghentikan deforestasi—agar bencana ekologis serupa tidak terus berulang di berbagai wilayah Indonesia.

Seperti disampaikan Sara Uzlifah, relawan medis di Padang yang melihat langsung kondisi kesehatan pengungsi di posko-posko bencana:

“Harapan terbesar saya, pemerintah berhenti membuka hutan untuk kepentingan korporasi. Karena yang menanggung akibatnya adalah rakyat—terutama perempuan.”

Artikel ini adalah bagian dari serial jurnalisme data oleh Magdalene. Baca artikel lainnya di sini.

Project Lead / Editor-in-Chief:

Devi Asmarani

Koordinator Liputan Khusus:

Jasmine Floretta

Editor:

Purnama Ayu Rizky, Devi Asmarani

Reporter:

Andrei Wilmar, Jasmine Floretta, Purnama Ayu Rizky, Sharon Wongosari, Ting-Jen Kuo

Analis Data dan Visualisasi:

Sharon Wongosari, Ting-Jen Kuo

Aset Grafis dan Terjemahan:

Chika Ramadhea

Ilustrasi dan Desasiner Grafis:

Karina Tungari, Bima Nugroho

Media Sosial:

Sonia Kharisma Putri