Air Mata untuk Arcana

Aku membenci September lebih dari apa pun di muka bumi sejak adikku Arcana, hilang. Ibu menolak mengabarkan kematiannya di usia yang ke-19. Buat ibu, suatu saat Arcana, anak laki-lakinya yang bekerja sebagai kasir di toko serba ada, hanya lupa jalan pulang.

Arcana adalah laki-laki muda yang pemalu, bukan orang yang ditakdirkan menjadi besar dalam hidupnya yang biasa. Namun ia adalah pekerja keras, sejak ayah meninggalkan keluarga kami untuk selama-lamanya. Pagi itu, ia berkelakar akan rencananya melanjutkan kuliah, mengambil satu potong ikan asin dari tudung saji di meja, kemudian pamit padaku dan ibu untuk berangkat kerja.

Sayangnya, hari itu Arcana tak pernah pulang. Ibu sudah misuh-misuh mencari kesana-kemari sembari menyalakan TV. Berita-berita hari itu mengabarkan api, asap, luka dan darah, digantikan tayangan sinetron episode ke seribu sekian, juga iklan berbalut program hiburan. Pada ibu, aku hanya berkelakar, mungkin ibu terlalu banyak menonton televisi, mungkin Arcana akhirnya menemukan waktu untuk mendekati kekasih hati, seperti yang ada di televisi.

Baca juga: Meneguk Air Mata

Malam berlalu dengan ibu yang menolak tidur. Rasa kantuk mendatangiku lebih cepat. Dengan mata berat dan setengah mengomel, aku memutuskan berjalan ke dapur, mengangkat tudung saji, dan memastikan masih ada lauk tersisa untuk disantap Arcana. Tentu ia akan lapar usai dimarahi ibu karena pulang dini hari. Malam itu, aku tidak bermimpi, sama seperti malam-malam sebelumnya di mana rasa kantuk membuatku lelap dalam sekejap. Di pagi hari, aku hanya melihat lauk sisa kemarin utuh tak tersentuh.

Kemarau panjang melanda September dengan matahari seperti berjarak lima jengkal dari kepala. Tidak lama, hujan turun tepat di rumah kami, di pipi kami lebih tepatnya. Hujan itu datang bersamaan dengan peti mati yang diantar ke beranda.

Aku bertanya pada ibu. “Ibu, siapa yang mengirimkan paket dalam peti? Apa ada yang mati?”

Ibu menggeleng. “Asya, ganti baju dulu. Banyak tamu,” jawabnya.

Aku bergegas kembali ke kamar ketika melihat banyak orang mulai berkumpul di teras rumah kami. Aku belum sempat mandi dan menggosok gigi ketika berita datang ke rumah kami. Kabar itu datang sambil berbisik, terisak, dan berteriak-teriak. Aku mempercepat waktu berganti baju untuk menyambut tamu.

Kutemui teman-teman Arcana berkumpul, suara tangis mereka bersambung-sambungan. Kutemui tetanggaku, di antara suara dering telepon yang bersahut-sahutan. Kutemui lelaki-lelaki berseragam coklat dan berseragam hijau dengan sepatu laras panjang. Aku masih tertegun dengan banyaknya orang yang mengerubungiku dan mengucapkan duka. Aku kembali menengok pada ibu yang mulai hilang dari pandanganku, “Ibu, siapa yang mati?”

Hari itu, peti tertutup mengantarkan tubuh Arcana ke depan rumah kami setelah kerusuhan di bulan September terjadi. Arcana dipukuli saat berusaha melindungi orang-orang dari aparat yang memukuli demonstran sore itu. Dia meminta demonstran untuk berlindung di dalam toko, menyediakan makanan dan minuman pada mereka yang terkena lemparan gas air mata.

“Turut berduka cita atas kehilangan Arcana ya, Arsya. Kamu dan ibu yang sabar, ya. Kok bisa, ya, Nak?” cerocos Ibu Ros, tetangga kami yang sering bersungut-sungut ketika dimintai uang sampah bulanan. Rumah kami seketika penuh sesak, tangis, dan mata-mata laki-laki berseragam yang mengintai kami.

Hari berlalu dengan tanda tanya serupa batu besar yang menghimpit dada. Tidak ada tanya yang terjawab, dan waktu berlalu begitu cepat. Pemakaman Arcana, permohonan wawancara, sekumpulan lelaki berseragam, ucapan duka cita, dan berdus-dus air mineral yang dibagikan pada malam-malam tahlilan. Aku hanya dapat berpikir tentang lauk ikan asin yang tidak pernah Arcana habiskan malam itu.

Tiba-tiba aku menyesal pernah membalas ibu dengan kelakar saat kemarin cemasnya melanda. Ulah para lelaki berseragam yang lalu-lalang di hadapan rumah kami sudah cukup jadi bukti kelakar basi negeri ini. Mereka menyuruh kami bungkam akan apa yang sebenarnya terjadi.

Berita demi berita menyorot rumah kami. Pertanyaan silih berganti, mencari cerita mengenai firasat kami untuk Arcana yang tidak pernah kembali. Sungguh, pada saat seperti ini aku berharap firasat dan mimpi mendatangi kami, agar kami tahu bagaimana cara mengubur luka kami sendiri.

Baca juga: Hilangnya Sono

Hari-hari selanjutnya tidak juga meringankan langkah kami. Derap laras panjang sudah tidak lagi hadir di rumah kami dalam bulan-bulan yang sepi. Arcana hilang seutuhnya; ia ditelan kata-kata dalam berita, ia hilang dalam pertanyaan basa-basi, ia hilang dalam tumpukkan-tumpukkan kertas bertanda tangan, ia hilang dalam rangkaian-rangkaian bunga, ia hilang dalam lagu-lagu sendu, ia hilang dalam ucapan duka cita yang usang, dan ia hilang dalam nominal-nominal hutang kami yang semakin menumpuk.

Tahun-tahun berlalu. Air mata tetangga-tetangga kami mulai mengering, namun tidak dengan air mata ibu. Setiap hari, aku menampung air mata ibu dengan kedua tanganku. Sedikit demi sedikit, segenggam demi segenggam. Seluruh baskom kami sudah penuh air matanya, bahkan beberapa mengkristal sekeras batu. Dan di hari-hari dan pada bulan-bulan seperti ini, tangisnya sederas seperti air terjun yang menggenangi rumah kami.

Setiap September, tetangga hadir mengantarkan makanan ke rumah kami. Serupa sesajen, menurutku, agar ibu berhenti menangis, agar mereka tidak bersusah-payah mengangkat barang-barang mereka supaya tidak rusak ketika air mata ibu sampai menggenangi rumah mereka.

Tawa aparat keparat hadir berlalu-lalang di televisi semakin memuakkan. Aku akhirnya memutuskan untuk menenggelamkan televisi kami dalam genangan air mata ibu.

Lima tahun berlalu. Aku kembali bertemu bulan yang sangat kubenci. Tahun-tahun kami setelah Arcana pergi tidak juga mudah. Aku harus bekerja sebagai buruh cuci baju keliling yang menawarkan jasa dengan berkeliling komplek. Namun, air mata ibu yang tak henti membuat tetanggaku curiga bahwa aku malah mengotori pakaian mereka dengan air mata. Akhirnya, aku mencari kesibukan lain. Aku menguntai air mata ibu selayaknya permata dan menjualnya ke rumah-rumah.

Awalnya, tidak ada yang ingin membeli air mata ibu. Aku harus menjualnya dengan nama Air Mata Ibu Arcana, korban penghilangan paksa yang namanya pernah terukir di media. Tetangga-tetangga mulai berbisik, mereka awalnya membeli untaian air mata ibu sebagai tanda belas kasihan, namun cukup untuk membiayai kami makan. Aku menguntai air mata ibu selayaknya permata, mengubahnya menjadi gelang, mengubahnya menjadi kalung, mengubahnya menjadi tirai-tirai. Orang-orang mulai antre di rumah kami. Para istri laki-laki berseragam mulai menggunakannya di acara-acara pamer kemewahan berbalut donasi.

Di pagi itu, ibu berhenti menangis. Air matanya tidak lagi ruah. Ia mengelus rambutku dengan lembut di antara kerut wajahnya. Ibu berbisik sendu kepadaku, “Sudah Arsya, Arcana tidak akan pulang lagi. Ia telah mati dibunuh oleh negeri ini.”

Aku tersedak.

Air mataku luruh dan menggenangi rumah kami.

Pada akhirnya, aku menguntai air mataku sendiri.

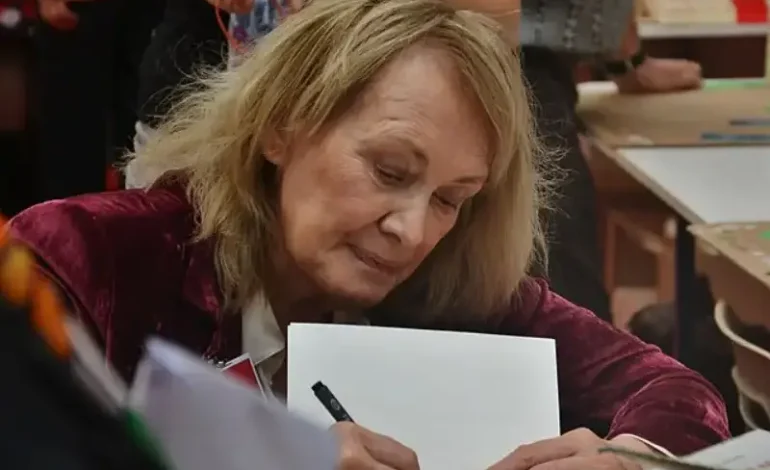

Ilustrasi oleh Karina Tungari