20 Tahun ‘Brokeback Mountain’ dan Warisan Ruang Aman yang Ia Tinggalkan

Dua puluh tahun lalu, sebuah film tentang cinta dua pria yang bertemu di padang pegunungan Wyoming mengubah wajah sinema arus utama. Brokeback Mountain (2005) garapan Ang Lee, bukan hanya membuka pintu bagi narasi queer untuk masuk ke ranah arus utama Hollywood, tapi juga menjadi tonggak emosional yang masih terasa kuat hingga hari ini.

Saat ia rilis saya ingat betul, di Indonesia film ini datang dengan persepsi yang jauh dari penghargaan. Tahun 2005, akses internet masih terbatas, belum ada media sosial, dan opini publik banyak dibentuk oleh media cetak. Salah satu majalah film paling populer yang selalu saya beli setiap bulan, Cinemagz, menulis tentang Brokeback Mountain dengan nada yang merendahkan.

Seperti yang juga dilakukan media besar lainnya dari berbagai belahan dunia, Brokeback Mountain direduksi sebagai “film koboi gay”, dan menyiratkan bahwa film ini, kendati punya eksekusi teknis yang impresif, harus ‘diejek’ atau minimal dijadikan bahan bercandaan agar ‘boleh’ dibicarakan di publik.

Saya masih duduk di kelas 2 SMP saat itu. Meski sudah menggemari film sejak usia dini, saya belum punya banyak referensi tentang cara merespons cerita cinta seperti yang ditampilkan dalam Brokeback Mountain. Beberapa tahun kemudian, saat akhirnya menonton film ini dalam format DVD di usia dewasa, baru saya benar-benar bisa menghayati kedalaman dan kompleksitas emosional dalam ceritanya. Salah satu adegan yang paling membekas, tentu saja adalah momen saat Ennis Del Mar (Heath Ledger), memeluk jaket lama milik kekasihnya, Jack Twist (Jake Gyllenhaal), dan menghirup aromanya dalam-dalam di tengah tangis yang diredam.

Baca juga: 5 Rekomendasi Film Gay Hollywood Terbaik untuk Akhir Pekan

Hingga di momen final, diperlihatkan kembali, beberapa waktu telah berlalu, rambut Ennis kini beruban, membuka pintu lemarinya, di mana jaket yang sama tergantung bersanding dengan foto gunung Brokeback; mata Ennis berlinang dan hanya bisa mengenang.

Musik latar Gustavo Santaolalla mengiringi adegan itu dengan sunyi, namun menusuk. Tidak ada kata-kata yang bisa mewakili duka dalam adegan itu. Dan yang jelas, tidak ada sama sekali yang bisa ditertawakan.

Ruang Aman Bagi Mereka yang Tersentuh

Yang menarik, jauh sebelum era viral dan media sosial seperti sekarang, film ini sudah memicu perbincangan emosional yang luas secara daring. Pada 2006, sebuah forum bertajuk Getting in Touch with Your Feelings About Brokeback Mountain dibuat sebagai ruang curhat para penonton yang tersentuh. Forum ini menjadi tempat aman—sering kali anonim—bagi orang-orang yang tak bisa mengekspresikan perasaan mereka secara terbuka.

Banyak dari mereka, yang kemungkinan besar adalah queer tapi masih closeted, menuliskan kemarahan, kesedihan, bahkan kehancuran emosional setelah menonton film ini. Dan di sana, mereka menemukan afirmasi dari sesama penonton yang merasa hal serupa. Di era sebelum Twitter atau TikTok menjadi ruang ekspresi kolektif, forum ini adalah wujud paling jujur dari dampak sebuah karya seni terhadap penontonnya.

Kontras dengan itu, sebagian besar media arus utama saat itu memperlakukan Brokeback Mountain sebagai bahan lelucon.

Pembawa acara talk show, komedian, bahkan politisi ikut menertawai di berbagai forum dan panggung. Di ajang Academy Awards 2006, film ini dijagokan memenangkan Best Picture, tapi secara mengejutkan kalah dari Crash. Keputusan itu menuai kecaman luas dan disebut-sebut sebagai bentuk nyata dari homofobia institusional di Hollywood. Bahkan Jack Nicholson, yang didapuk sebagai pembaca pemenang Film Terbaik di perhelatan tahun ini, jelas terlihat kebingungan saat membacakan nama pemenang.

Baca juga: Karakter LGBTQ di Film Indonesia: Mengingat Mereka yang Queer dan ‘Legendary’

Annie Proulx, penulis cerita pendek asli Brokeback Mountain, menulis di The Guardian sesaat setelah kekalahan versi film dari cerita karangannya di ajang Academy Award, bahwa para pemilih Oscar adalah “konservatif tambun” yang tidak peka terhadap denyut zaman.

Bagi banyak penonton, terutama yang merasa terhubung secara emosional dengan film ini, kemenangan atau kekalahan dalam penghargaan hanyalah formalitas. Yang lebih penting adalah bagaimana film ini menghadirkan cinta sebagai sesuatu yang tak bisa ditepis, meski harus ditutup-tutupi atau dihancurkan oleh norma sosial.

Dalam satu wawancara di Berlin Film Festival 2006, Heath Ledger dengan tenang membantah anggapan bahwa film ini “menjijikkan”, dan menjelaskan bahwa cinta antara dua pria bisa sama kuat, emosional, dan murni seperti cinta heteroseksual. Sikapnya ini konsisten: ia bahkan menolak jadi presenter di Oscar 2007 karena diminta membuat lelucon gay tentang film ini di atas panggung. Di tengah industri hiburan yang sering mengkomodifikasi narasi queer, integritas seperti ini terasa sangat langka.

Warisan Genre Koboi dan Cinta Homoseksual

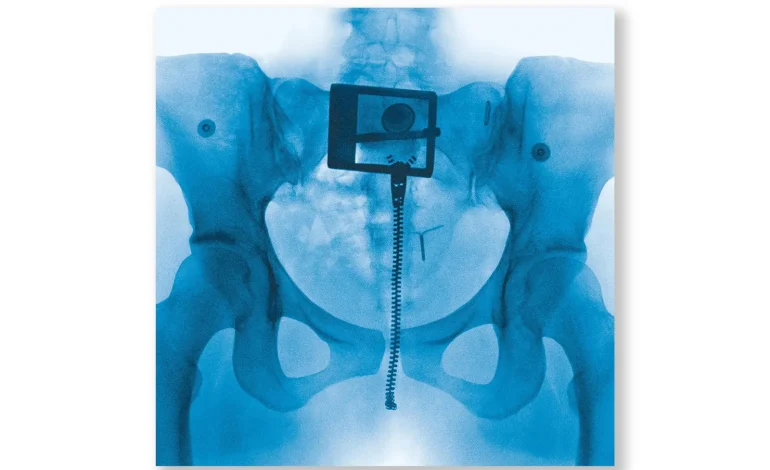

Salah satu kekuatan besar Brokeback Mountain adalah keberhasilannya memadukan dua genre yang jarang bertemu: drama romansa antardua lelaki dan western.

Sebagai genre, western selama ini dikenal memuja maskulinitas klasik: pria yang tangguh, hidup di alam liar, menyelesaikan konflik dengan senjata dan tidak banyak bicara. Namun Brokeback memelintir itu semua. Ia menempatkan dua pria di tengah lanskap pegunungan dan padang rumput, bukan untuk bertarung, tapi untuk saling mencintai—secara diam-diam dan berujung tragis.

Adegan ketika Jack melempar tali laso (perlengkapan yang sangat bernuansa maskulin) ke Ennis dan menariknya mendekat, misalnya, adalah salah satu momen sensual yang, bila terjadi di sinema hari ini, mungkin sudah di-edit di TikTok seperti adegan saat Josh O’Connor menarik kursi dengan kakinya agar Mike Faist bisa duduk lebih dekat dengannya dalam scene churros di Challengers.

Baca juga: 5 Film BL dengan Happy Ending: Alternatif Melawan ‘Bury Your Gays Trope’

Pengaruh Brokeback terhadap genre western juga terlihat dari kelahiran subgenre “gay western” yang judul-judulnya sudah banyak dikurasi di platform seperti Letterboxd. Film seperti The Power of the Dog atau National Anthem kerap disebut sebagai “keturunan sinematik” dari Brokeback Mountain, dengan lanskap Amerika yang keras dan sunyi menjadi tempat di mana cinta bisa tumbuh sekaligus terluka.

Namun film ini bukan hanya soal cinta. Ia juga bicara tentang kelas. Ennis bukan hanya terpenjara oleh norma sosial, tapi juga oleh keterbatasan ekonomi. Ia tidak bisa begitu saja pergi ke San Francisco bersama Jack dan membangun hidup baru.

Seperti dikatakan akademisi budaya Matthew Tinkcom dalam bukunya Queer Theory and Brokeback Mountain, pengaturan waktu cerita di tahun 1960-an secara simbolik menempatkan film ini tepat di ambang Stonewall, sebuah gerakan pembebasan LGBTQ yang historis. Tapi Brokeback Mountain bukanlah kisah tentang pembebasan. Ini adalah kisah tentang apa yang terjadi ketika cinta datang di tempat dan waktu yang salah, dan semua jalur pelarian tertutup.

Beberapa penonton mungkin mengkritik akhir tragis film ini sebagai bagian dari trope “Bury Your Gays”. Namun Annie Proulx sendiri pernah berkata bahwa cerita ini bukan tentang Jack dan Ennis semata. Ini tentang struktur sosial. Tentang dunia yang tidak memberi ruang untuk cinta mereka.

Dua dekade telah berlalu, dan dunia memang telah berubah. Kita telah melihat lebih banyak film dengan narasi queer yang tidak selalu berakhir pilu—seperti Carol atau Portrait of a Lady on Fire. Namun Brokeback Mountain tetap menjadi benchmark. Ia tidak sekadar film tentang cinta yang gagal. Ia adalah pengingat akan betapa kuatnya cinta yang tak bisa diungkapkan, betapa sunyinya luka yang tak bisa dibagikan.

Dan karena itulah, dua puluh tahun kemudian, film ini masih mampu membuat penontonnya diam, menangis, lalu mencari ruang—entah itu di sebuah forum online, atau dalam keheningan kamar—untuk sekadar mengucapkan: “Saya paham, dan saya merasakannya juga.”