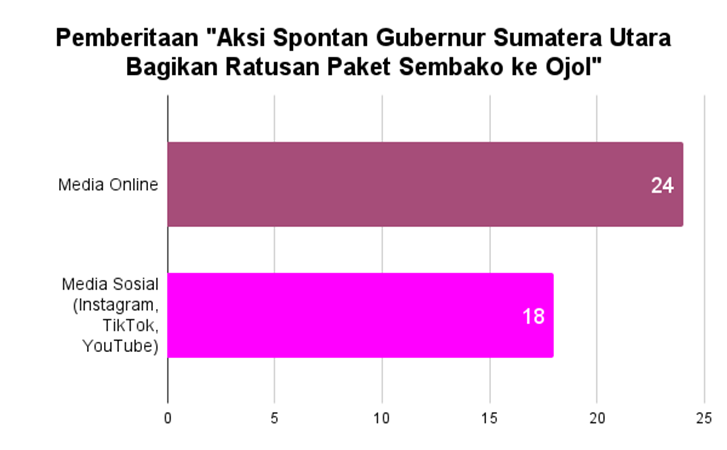

Judul-judul berita seperti “Aksi Spontan Gubernur Sumatera Utara Bagikan Ratusan Paket Sembako ke Ojol” mendominasi media lokal Medan dalam beberapa waktu lalu. Dalam narasi seragam yang tersebar luas, Bobby Nasution—adik ipar Wakil Presiden Gibran Rakabuming—ditampilkan sebagai sosok pemimpin yang merakyat. Gaya ini mengingatkan pada strategi komunikasi politik yang dibangun mertuanya, mantan presiden Joko Widodo.

Namun, spontanitas yang diklaim terasa terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Visual berkualitas tinggi, penyuntingan profesional, serta distribusi terkoordinasi di media daring dan media sosial menunjukkan adanya skenario komunikasi politik yang dirancang dengan cermat.

Baca juga: Maaf Tanpa Tanggung Jawab: Mengapa Rakyat Tak Lagi Percaya

Dari hasil pemantauan pemberitaan pada 30 Agustus hingga 1 September 2025, tercatat lebih dari 40 artikel dengan narasi hampir identik. Di media sosial, potongan video pendek (Reels) disertai caption yang seragam memperkuat dugaan bahwa pesan “spontan” ini adalah hasil orkestrasi. Maka wajar jika publik bertanya-tanya: apakah ini ekspresi tulus, atau justru bagian dari strategi bertahan di tengah tekanan politik dan sorotan publik?

Baca juga: Protes adalah Hak: Aliansi Perempuan Indonesia Desak Negara Setop Kekerasan

Jual-beli narasi demokrasi damai di ruang digital

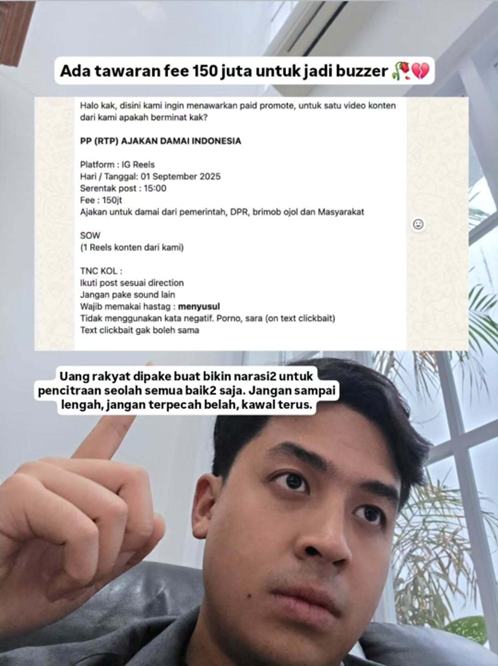

Tak hanya media, ruang digital juga menjadi medan operasi. Influencer populer seperti Jerome Polin membagikan tangkapan layar pesan pribadi yang menawarkan honor hingga Rp150 juta hanya untuk membuat satu unggahan bertema “perdamaian.” Nominal fantastis itu bukan untuk kampanye produk, melainkan untuk membentuk opini.

Tawaran serupa beredar luas di kalangan pembuat konten lain. Misi utamanya: meredam amarah publik dengan narasi positif, meski kenyataan di lapangan berkata lain. Di tengah krisis sosial dan ketidakpercayaan publik, influencer digunakan sebagai perpanjangan tangan kekuasaan—mencuci wajah rezim yang mulai kehilangan legitimasi moralnya.

Tak berhenti di situ. Pada 28 Agustus 2025, beredar pula surat edaran yang mengatasnamakan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jakarta kepada sejumlah lembaga penyiaran, meminta pembatasan tayangan terkait aksi demonstrasi. Meski kemudian disebut hoaks, konteks politik membuat kekhawatiran soal pembungkaman tak bisa dikesampingkan. Apalagi, hampir semua konglomerasi media kini terafiliasi dengan elite politik dan bisnis yang mendukung status quo.

Sementara itu, pemerintah juga melakukan pendekatan langsung ke perusahaan media sosial. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Angga Raka Prabowo, mengklaim telah menjalin komunikasi intensif dengan Meta, TikTok, dan platform lain terkait “fenomena digital” yang terjadi. Beberapa hari setelahnya, TikTok menangguhkan fitur live streaming secara nasional.

“Saya sudah hubungi Head TikTok Asia Pasifik, Helena. Saya minta mereka ke Jakarta, kami akan bercerita tentang fenomena ini. Dan kita juga sudah komunikasi dengan TikTok Indonesia. Dengan Meta Indonesia juga kami sudah komunikasi. Yang belum adalah karena platform X tidak ada kantor,” ucap Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Angga Raka Prabowo (26/8), seperti dikutip Tirto.id.

Langkah ini tidak hanya membatasi akses terhadap siaran langsung aksi massa, tetapi juga menghantam pelaku UMKM yang menggantungkan promosi dagangannya lewat fitur tersebut. Dalam satu langkah, kanal ekspresi publik dan sumber penghidupan warga sama-sama terimbas.

Baca juga: Dari Soeharto ke Prabowo, Tuntutan Perempuan Buruh Masih Sama: Apa Artinya?

Demokrasi yang semakin tumpul

Konstitusi Indonesia menjamin kebebasan berekspresi dan memperoleh informasi—hal yang ditegaskan dalam Pasal 28E dan 28F Undang-Undang Dasar 1945. Namun dalam praktiknya, negara justru menjadi aktor yang aktif mengatur, menyaring, bahkan membungkam arus informasi.

Masyarakat hanya disuguhi narasi damai, pidato kenegaraan yang menjanjikan, atau unggahan para influencer yang menyatakan bahwa “semua baik-baik saja.” Di sisi lain, demonstrasi dibubarkan secara represif, dan media arus utama sibuk membangun citra para pemiliknya, bukan menyampaikan realitas di lapangan.

Kemerdekaan pers, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 UU Pers Tahun 1999, semestinya menjadi perwujudan kedaulatan rakyat. Namun kini, prinsip itu tergerus oleh kepentingan ekonomi-politik. Banyak redaksi memilih bermain aman demi kelangsungan bisnis, bahkan menjalin kedekatan dengan penguasa demi peluang iklan dan proyek negara.

Dalam sistem demokrasi, media dan ruang publik adalah tempat rakyat bicara, bukan sekadar menonton. Tapi hari ini, kita justru diminta percaya pada narasi yang dipentaskan elite politik dan digemakan oleh mesin media.

Independensi media dan kebebasan berekspresi perlahan berubah menjadi kemewahan yang sulit dijangkau. Demokrasi tampak hidup di atas kertas, tapi kosong di praktik. Jika ruang kritik terus dipersempit, dan suara publik dibungkam melalui orkestrasi narasi, maka demokrasi hanya akan jadi ilusi.