Peringatan konten: artikel ini mengandung cerita tentang depresi, bunuh diri, dan kekerasan.

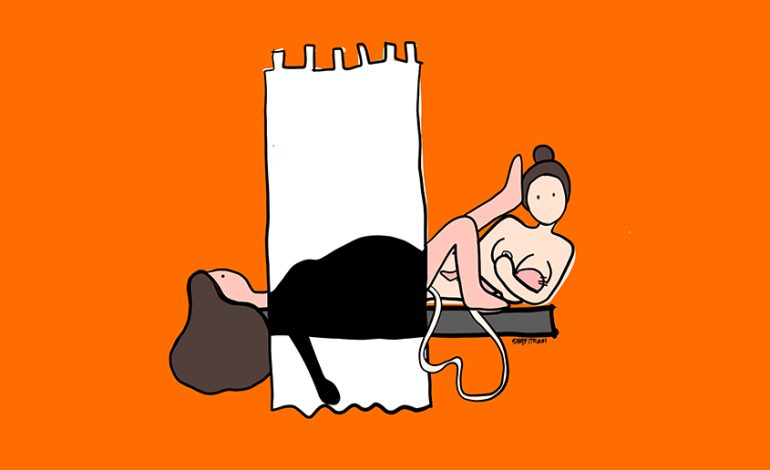

Konon katanya, melahirkan adalah momen paling magis untuk para perempuan calon ibu. Buat saya, pengalaman itu tak sebanding dengan rasa sakit yang harus ditelan setelahnya. Saya mengalami depresi pascamelahirkan yang cukup parah. Tak cuma membuat saya ingin menyakiti anak, tapi saya selalu sibuk menyalahkan diri.

Depresi ini saya rasakan nyaris setahun lamanya setelah melahirkan. Kebingungan, ketakutan, dan nihilnya dukungan dari pasangan yang juga menderita baby blues, memaksa saya harus berjuang sendirian. Kondisi ini diperparah dengan tuntutan dan penghakiman yang menyerbu dari segala arah. Sulit rasanya untuk bisa tetap waras di tengah semua tekanan itu.

Belum cukup sampai di sini, depresi itu makin tak karuan usai saya memergoki pasangan berselingkuh bersamaan dengan masalah lain yang muncul dalam pekerjaan saya. Pada akhirnya, saya harus memutuskan untuk berhenti bekerja. Imbasnya ternyata jauh lebih buruk. Mulanya, tempat kerja adalah suaka buat saya melupakan sejenak depresi tersebut. Namun, setelah resmi menganggur, depresi saya justru makin menjadi.

Saya tahu depresi ini makin menjadi setelah kerap mendengar jelas suara-suara di kepala yang menyuruh untuk menyakiti anak sendiri. Hampir setiap hari saya harus melawan itu, kadang sampai menangis memohon kepada suara-suara itu untuk berhenti. Beruntung, saya bisa mengendalikannya dengan ‘menantang’ suara-suara tersebut. Jika ia muncul dan menyuruh untuk menyakiti anak, saya akan menjawab, “Kenapa harus begitu, anak ini tidak ada salah padamu.” Begitu seterusnya sampai suara itu lenyap.

Ketakutan lalu menghantui saya dalam bentuk lain, bagaimana jika saya tidak bisa jadi orang tua yang baik untuk anak. Apakah saya mampu menghidupinya dengan kondisi saya yang tidak bekerja dan mengandalkan tabungan saja. Apakah ia akan tumbuh dan menyesali kelahirannya karena saya tidak bisa memberinya kehidupan yang aman dan nyaman.

Di titik inilah, saya tidak lagi ingin menyakiti anak tetapi diri sendiri. Bahkan keinginan untuk bunuh diri sering kali muncul. Ketika itu muncul, saya menangis. Lalu saya melihat anak dan berkata, “Mungkin kalau saya mati, ia akan diasuh oleh orang yang lebih baik daripada saya dan akan memiliki hidup yang lebih baik dari yang bisa saya tawarkan.”

Namun, setiap muncul pikiran itu, pikiran lain muncul dan menanyakan kembali ke saya, bagaimana jika yang anak saya inginkan hanyalah ibunya yang sehat dan bahagia entah bagaimana pun nanti perjuangan di masa depan sana. Dari situ, saya kembali mengurungkan niat itu dan berusaha kembali memperbaiki hidup sedikit demi sedikit.

Baca juga: Melahirkan ‘Normal’ atau Lewat Operasi Caesar, Semua Ibu Hebat!

Depresi Pasca-Melahirkan adalah Problem Jamak

Di bagian awal tulisan, saya sudah bilang jika orang sibuk mengglorifikasi proses kelahiran. Ya, itu memang peristiwa luar biasa dan magis, yang diliputi kebahagiaan, keberhasilan, dan awal baru kehidupan. Namun, mereka sering lupa, momen setelah melahirkan juga jadi episode paling krusial untuk perempuan.

Jika perempuan tak cukup punya dukungan mental, fisik, finansial, maka perempuan akan kian rentan terperosok dalam masalah mental. Sebab, di momen ini bukan cuma anak yang dilahirkan, perempuan pun dilahirkan sebagai perempuan baru. Bentuk tubuhnya berubah, tanggung jawabnya, status barunya. Belum cukup memproses semua perasaan baru ini, perempuan sering dituntut untuk menjadi sempurna dan bahagia karena menyandang status sebagai ibu.

Tak heran jika akhirnya banyak perempuan mengalami depresi pascamelahirkan. Retno Arienta Sari dalam Literatur Review Depresi Postpartum yang terbit di Jurnal Kesehatan (2020) menuliskan, tingkat depresi pascamelahirkan di Asia tergolong cukup tinggi. Jumlahnya mencapai sekitar 26 hingga 85 persen, sementara di Indonesia sendiri sekitar 50 sampai 70 persen. Dari sini bisa terlihat, depresi pascamelahirkan bukan sesuatu yang langka, malah sangat umum terjadi.

Namun, dalam kondisi masyarakat yang menempatkan perempuan dalam dominasi kuasa laki-laki dan keluarga, alih-alih dirinya sendiri, akan sulit buat perempuan untuk bebas mengakses layanan kesehatan. Dalam kelas-kelas kehamilan pun lebih banyak yang menekankan di sisi kecukupan gizi untuk perempuan hamil, ketimbang turut menjelaskan mengenai depresi pascakelahiran dan bagaimana perawatannya.

Dampaknya, para perempuan kebingungan dan menyimpan derita sendiri menjadi jalan ninja satu-satunya. Ini secara otomatis mendorong perempuan untuk merusak diri dan selalu merasa tidak berharga. Yang lebih fatal, banyak kasus di mana perempuan bunuh diri bersama anak-anaknya. Dari sini saja sudah tampak betapa menyakitkannya depresi pascamelahirkan itu.

Baca juga: Ibu Hamil dan Melahirkan Rentan Depresi

Dukungan yang Cukup adalah Kunci

Sering kali kunci agar depresi pascamelahirkan tak menghasilkan dampak destruktif adalah dukungan yang memadai. Sayangnya, akses untuk menjangkau pelayanan kesehatan dibatasi, entah akses pengetahuan, ruang gerak, atau finansialnya yang terbatas. Khususnya dalam keluarga patriarkal, kerap kali perempuan tak diberi hak untuk mengurus dirinya sendiri, termasuk berobat ke psikolog atau psikiater karena keluarga ogah menjaga anak untuk sementara.

Minimnya dukungan keluarga ini terjadi dalam hidup saya. Saya ingat betul, depresi saya dianggap mengada-ngada dan faktor kurang ibadah serta berserah pada Tuhan saja. Karena tak ada dukungan, yang bisa saya lakukan adalah mengakses informasi lewat internet. Saya berusaha mencari cara dan layanan yang pas agar bisa mengendalikan pikiran sendiri. Butuh waktu lebih dari 3 tahun dengan perjuangan naik turun sampai akhirnya saya menyatakan diri sudah bisa mengendalikan seluruh pikiran dan badan pascamelahirkan.

Saya tahu, tak semua ibu punya privilese untuk itu. Karena itulah saya mendorong agar isu depresi pascamelahirkan ini terus diedukasikan, tak cuma untuk peer group perempuan tapi juga laki-laki, para suami dan keluarga besar.

Pemikiran bahwa perempuan statusnya akan sempurna karena menahan penderitaan, sehingga tak bisa merasa rapuh, harus dihilangkan. Isu ini harus diarusutamakan, sehingga perempuan akan semakin mudah mendapatkan bantuan yang cepat dan tepat.

Baca juga: ‘Postpartum Depression’: Perjalanan Lain Perempuan Usai Melahirkan

Saya sendiri bergabung dengan komunitas yang berisi ibu tunggal. Dukungan yang mereka berikan luar biasa terhadap sesama perempuan. Contoh inilah yang dibutuhkan oleh para perempuan: Mendukung satu sama lain dengan tulus dan empati.

Terakhir saya cuma mau bilang, hal terberat yang dirasakan perempuan dengan depresi pascamelahirkan adalah merasa ditinggalkan, diabaikan. Di komunitas ini saya belajar, isu untuk perempuan bukan cuma jadi isu ibu. Saya berharap, ke depan akan semakin banyak komunitas sejenis. Pun, saya juga berdoa agar perempuan yang mengalami depresi pascamelahirkan, bisa lebih kuat karena mengantongi banyak dukungan sekitar.

____

Depresi bukanlah persoalan sepele. Jika kamu merasakan tendensi untuk melakukan bunuh diri, atau melihat teman atau kerabat yang memperlihatkan tendensi tersebut, amat disarankan untuk menghubungi dan berdiskusi dengan pihak profesional, seperti psikolog, psikiater, maupun klinik kesehatan jiwa.