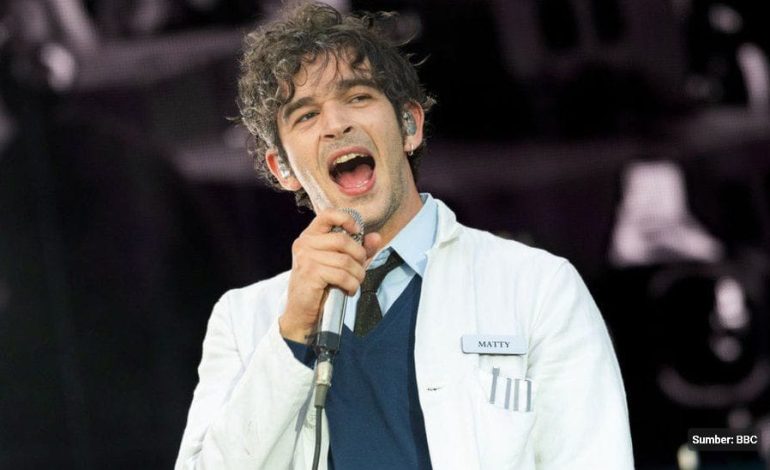

Perilaku kontroversial Matty Healy—vokalis The 1975—di Good Vibes Festival, Malaysia akhir pekan lalu, berujung pada pembatalan seluruh acara. Berdasarkan keterangan di media sosial, pihak penyelenggara menyebut keputusan itu dibuat atas arahan Kementerian Komunikasi dan Digital. Mereka tidak menoleransi siapa pun, yang menentang atau melanggar hukum di Malaysia.

Kejadian berawal saat Matty Healy mengecam hukum anti-LGBT di tengah aksi panggungnya, Jumat (21/7). Healy menyatakan keputusannya ke Malaysia adalah kesalahan.

“Waktu booking acara, saya enggak memperhatikan. Saya enggak ngerti, apa poinnya ngundang The 1975 kemudian mengatur dengan siapa kami boleh berhubungan seks,” ujar Healy, dalam video yang diunggah penonton ke media sosial.

Kemudian, ia bilang sempat berniat batal manggung karena hukum anti-LGBT yang berlaku. Namun, Healy mempertimbangkan para penggemar, yang enggak layak mendapat perlakuan tersebut. Sebab, yang salah adalah pemerintah sebagai pembuat kebijakan.

“Sayangnya, (malam ini) saya sangat marah, jadi kalian enggak akan mendengar banyak lagu uplifting,” sambung Healy. “Dan itu enggak adil, soalnya kalian bukan representatif pemerintah. Kalian anak muda, saya yakin banyak dari kalian yang gay dan progresif.”

Kontroversinya belum berhenti di situ. Saat memainkan “I Like America & America Likes Me”, Ross Macdonald—basis The 1975—menghampiri Healy. Keduanya berciuman, bentuk protes terhadap hukum anti-LGBT di Malaysia.

Akibatnya, usai menyanyikan lagu ketujuh kurang lebih 30 menit setelahnya, grup band asal Inggris ini diminta berhenti tampil. “Kami baru saja dilarang tampil di Kuala Lumpur, sampai jumpa,” tutur Healy kepada penonton.

Ternyata, momen itu bukan pertama kali Matty Healy “memprotes” hukum anti-LGBT. Sadar bahwa homoseksualitas di Dubai dapat dikenakan hukuman 10 tahun penjara, sewaktu tampil di sana pada 2019, ia mengajak penggemar laki-laki ke atas panggung dan menciumnya.

Gara-gara tindakan tersebut, The 1975 dilarang kembali ke Dubai. Tapi, Healy sama sekali enggak menunjukkan penyesalan. Dalam sebuah twit, ia justru bilang enggak akan mengubah apa pun supaya bisa balik ke Dubai—sekalipun Healy mencintai penggemarnya.

Begitu pun dengan perilakunya di Malaysia kemarin. Lewat Instagram story, Healy mem-posting ulang permintaan maaf resmi Good Vibes Festival, dengan komentar: “Kenapa kamu enggak nyoba dan berusaha enggak make out dengan Ross selama 20 tahun? Ini enggak semudah kelihatannya.”

Sementara Jamie Oborne, manajer The 1975, juga menyatakan dukungan atas sikap Healy melalui Instagram story.

Kelakuan Healy yang kelihatannya ingin mendukung Hak Asasi Manusia (HAM), malah mencontohkan performative activism. Yakni perilaku seseorang yang mencari perhatian dan validasi lewat isu sosial—misalnya dikenal enggak rasis, seksis, atau homofobik—tanpa ingin melawan permasalahan yang ada. Bukannya bikin perubahan, justru kontraproduktif bagi kelompok yang dilibatkan.

Sama halnya dengan aktivis iklim yang melempar sup ke lukisan Van Gogh di London’s National Gallery of Art, Oktober lalu. Atau aktivis vegan yang menumpahkan produk susu di supermarket.

Namun, dalam kasus Healy, komentarnya semakin merentankan queer di Malaysia.

Baca Juga: Stop Pandang Kulit Putih Lebih Superior

White Savior Complex yang Merentankan Queer di Malaysia

Realitasnya, queer di Malaysia dikriminalisasi lewat hukum pidana federal. Dalam pasal 377A, misalnya, pemerintah melarang seks oral dan anal. Pelanggarannya dikenakan hukuman hingga 20 tahun penjara, dan hukuman cambuk yang sifatnya wajib. Sementara bagian 377D menyebutkan larangan terhadap “tindakan tidak senonoh apa pun dengan orang lain” yang merujuk pada sesama jenis. Akibatnya akan dikenakan hukuman dua tahun penjara.

Di samping itu, masing-masing negara bagian dan wilayah federal menerapkan undang-undang Syariah. Selain hubungan sesama jenis, mereka juga melarang gender nonconforming, yang dianggap “penyamaran laki-laki sebagai perempuan”.

Tak hanya lewat aturan, pemegang otoritas pun mendiskriminasi queer lewat sejumlah tindakan. Mei lalu, Partai Islam Se-Malaysia menolak konser Coldplay yang berlangsung November mendatang, karena dukungan band tersebut terhadap hak-hak LGBT. Kemudian di bulan yang sama, pemerintah Malaysia menyita 172 jam tangan Swatch, bersimbol dan berwarna bendera LGBT—yang adalah koleksi merek tersebut untuk pride month.

Karenanya, ucapan Healy di atas panggung justru merugikan queer di Malaysia. Lewat sebuah utas, aktivis asal Malaysia dengan handle Twitter @iamjoelee mengungkapkan hal tersebut.

“Jika ada, yang dilakukan Healy dan The 1975 justru mengurangi dan mengganggu usaha aktivis lokal selama bertahun-tahun, untuk mendorong perubahan dan pemahaman (tentang komunitas queer). Mereka juga membahayakan komunitas minoritas kami yang rentan,” tulis Lee.

Lee pun menyepakati keputusan penyelenggara, membatalkan rangkaian acara Good Vibes Festival. Sebab, banyak musisi queer friendly yang seharusnya tampil di festival musik tersebut. Jika dilanjutkan, dikhawatirkan membahayakan keselamatan mereka dan penonton—mayoritas remaja dan usia awal 20-an. Terlebih isu terkait komunitas queer dijadikan senjata dan dipolitisasi.

Namun, sepertinya Healy gagal memahami realitas queer di Malaysia. Alias sekadar tahu Malaysia mengkriminalisasi LGBT, kemudian berperan “heroik” di atas panggung, dan berasumsi protes tersebut dapat mendorong hak-hak LGBT.

Padahal, yang Healy lakukan mencerminkan white savior complex. Yaitu perbuatan orang kulit putih yang meyakini, mereka bisa memperbaiki kehidupan orang-orang kulit hitam (Black), pribumi (Indigenous), dan kulit berwarna (People of Color) (BIPOC).

Upaya orang kulit putih untuk “menyelamatkan” umumnya dilatarbelakangi pandangan, BIPOC enggak progresif dan masyarakatnya enggak beradab—sehingga membutuhkan bantuan orang kulit putih yang superior. Hal ini berkaitan erat dengan sejarah kolonialisme dan perbudakan di Afrika. Kemudian orang Eropa berusaha memperbaiki kondisi sosial dan budaya di benua Afrika.

Masalahnya, narasi itu cenderung memperburuk situasi yang dihadapi BIPOC, daripada membuat suatu kemajuan. Lewat twitnya pada 2012, penulis Nigeria-Amerika Teju Cole bilang, “White Savior Industrial Complex bukan hanya tentang keadilan. Ini soal mempunyai pengalaman emosional, yang memvalidasi privilese.”

Baca Juga: Dicari: Edukasi Seksual Komprehensif untuk Orang Muda ‘Queer’

Twit Cole sekaligus menggambarkan Healy dan privilesenya: public figure laki-laki kulit putih dan cis-heteroseksual. Ia seperti merasa berhak melakukan aksi demikian, dan membenarkan perilakunya. Kenyataannya, sebagai pendatang dari negara lain, Healy enggak sensitif dengan persekusi, yang dialami komunitas queer di Malaysia. Lebih-lebih memikirkan dampaknya.

Matty Healy enggak sadar, di balik situasi yang terjadi di suatu negara, ada masalah yang mengakar. Dari sistem pemerintahan, infrastruktur, demokrasi, serta hukum dan ketertiban. Beberapa faktor ini membuat masalah rumit, sulit diatasi, dan hanya dipahami warga negara.

Menarik konteks di Malaysia, pemerintahnya masih menerapkan undang-undang federal dari kolonialisme Inggris. Ditambah mayoritas masyarakat muslim, sehingga pemahaman mereka bahwa Islam melarang homoseksualitas, melatarbelakangi tindakan kriminalisasi orang-orang queer.

Kalau pun Matty Healy ingin berperan sebagai ally, seenggaknya ia perlu membangun diskusi dengan komunitas queer di Malaysia, perihal apa yang sedang menjadi perhatian mereka dan dukungan apa yang bisa diberikan.

Hal serupa juga disampaikan Cole dalam tulisannya di The Atlantic. Menurutnya, yang orang kulit putih lihat hanya masalah di permukaan. Sedangkan yang perlu digarisbawahi adalah prinsip “jangan menyakiti” BIPOC, lewat perbuatan yang dianggap membawa perubahan. Di sini, orang kulit putih perlu melibatkan suara BIPOC untuk memahami kondisinya.

Maka itu, aktor utama yang bisa mendorong hak-hak LGBT di Malaysia tetaplah warga negaranya sendiri. Kalau pun keberatan dengan kebijakan dan situasinya, sebagai pendatang, Healy punya hak memilih untuk enggak tampil di Malaysia. Bukan bertindak sendiri.

Baca Juga: Harry Styles, Seksualitas Figur Publik, dan Peliknya ‘Queerbaiting’

Mayoritas Menang, (Lagi-lagi) Queer Diopresi

Perlakuan Healy di atas panggung mengundang respons berbagai pihak, termasuk musisi. Salah satunya Iga Massardi, vokalis dan gitaris grup musik Barasuara. Lewat Twitter, ia mengatakan: “Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. When in Rome, do as Romans do. Gitu aja kok gak paham.”

Komentar Iga bermaksud agar Matty Healy menyesuaikan perilaku, dengan kultur dan peraturan suatu negara. Yang enggak disadari, pemikiran tersebut ikut menormalisasi opresi terhadap queer.

Tepatnya dengan bungkam melihat aturan dan masyarakat yang diskriminatif, tanpa melakukan perlawanan. Hal itu mencerminkan, pada akhirnya mayoritas yang berkuasa dan punya kekuatan lebih besar—dalam hal ini memegang nilai-nilai heteronormatif.

Melihat respons netizen terhadap twit Iga, enggak sedikit yang membenarkan pernyataan tersebut. Sebab, mereka bagian dari mayoritas heteronormatif, yang punya privilese untuk mengakses dan memenuhi kebutuhan hidup. Berbeda dengan komunitas queer dengan kondisi sebaliknya. Untuk bertahan hidup, mereka menghadapi diskriminasi dari berbagai lapisan masyarakat.

Contohnya dianggap aib oleh keluarga, diasingkan dari lingkungan, dan enggak diakui negara seperti di Malaysia. Akibatnya, orang-orang queer sulit mengakses pendidikan, fasilitas kesehatan, memiliki pekerjaan yang layak, dan tempat tinggal.

Di Indonesia, peribahasa “di situ bumi dipijak, di situ langit dijunjung” secara enggak langsung tercatat dalam pasal kohabitasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini melarang orang-orang hidup bersama, selain suami istri yang sah dalam perkawinan—meski berdasarkan persetujuan.

Selain melanggar ruang privat masyarakat dan berpotensi menimbulkan persekusi, pasal tersebut juga enggak mempertimbangkan orang-orang yang kohabitasi, untuk meringankan biaya sewa tempat tinggal—termasuk komunitas queer. Sama halnya dengan pasal zina dalam KUHP, yang juga mendorong tindakan persekusi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Sebagai masyarakat, kita enggak harus diam melihat aturan diskriminatif, yang semakin merentankan minoritas gender dan memperkuat heteronormativitas. Sebab, ada kesempatan mengevaluasi dan memprotesnya, sebelum diberlakukan pada 2025.

Namun, selama mayoritas meyakini “di situ bumi dipijak, di situ langit dijunjung” tanpa perlawanan, hak-hak LGBT masih belum terpenuhi. Ujung-ujungnya, queer akan tetap diopresi.