Masyarakat Adat di Era Prabowo: Janji Global, Luka di Tanah Sendiri

Di forum iklim internasional seperti Conference of the Parties (COP) PBB, isu masyarakat adat memiliki posisi strategis. Mereka kerap disebut sebagai penjaga garda terdepan ekosistem dunia, dengan pengetahuan lokal yang terbukti menjaga kelestarian hutan dan keanekaragaman hayati. Bagi Indonesia, negara dengan ratusan komunitas adat dan kawasan hutan tropis terbesar ketiga di dunia, komitmen pada masyarakat adat seharusnya bukan hanya janji diplomasi, tetapi kewajiban moral dan konstitusional.

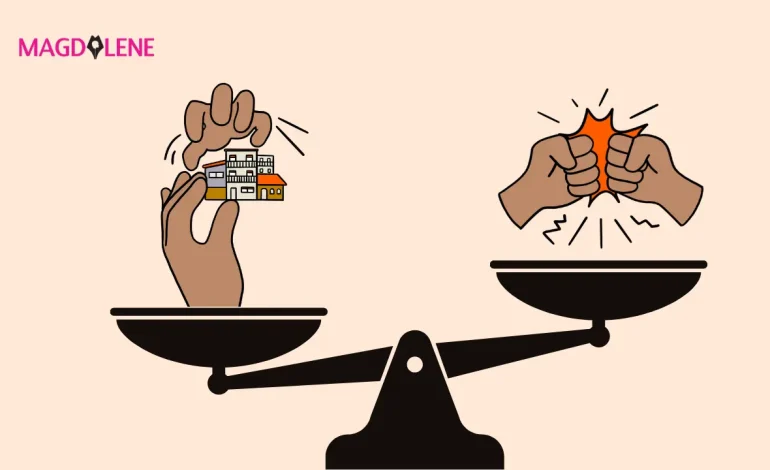

Namun, citra yang dibangun di panggung global sering kali kontras dengan realita di lapangan. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni—yang juga Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI)—memberi contoh di COP29 di Baku, Azerbaijan, ketika memuji “komitmen hijau” Arsari Group milik Hasyim Djojohadikusumo, adik kandung Presiden. Pujian ini terdengar paradoksal, mengingat salah satu fokus usaha grup tersebut adalah pertambangan, sektor yang kerap bersinggungan dengan perampasan tanah dan kerusakan ekosistem.

Baca juga: #(Re)Formasi1998: Titik Balik Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

Nada serupa muncul dari Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono. Ia menempatkan isu masyarakat adat sebagai salah satu dari 12 agenda utama Indonesia untuk COP30 di Belem, Brasil, November mendatang. Agenda ini disebut akan dibahas bersama pemangku kebijakan, sejajar dengan isu global seperti gender dan perubahan iklim.

Hanya tiga hari setelah pernyataan Diaz, kontras itu terbukti di dalam negeri. Pada 17 Juli 2025, Mahkamah Konstitusi menolak uji formil atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAHE). Proses penyusunan UU ini minim partisipasi publik—Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mencatat hanya dua dari 21 pembahasan yang dibuka untuk umum.

Sekjen AMAN, Rukka Sombolinggi, menyebut UU tersebut “legal but not legitimate”—sah secara hukum, namun tak memiliki legitimasi di mata masyarakat adat. UU ini dinilai membuka celah kriminalisasi, penggusuran, dan eksploitasi tanah adat, termasuk lewat perdagangan karbon.

Ironisnya, di tengah klaim dukungan pada masyarakat adat, pemerintah juga mencatat “capaian” yang justru mengorbankan mereka: percepatan deforestasi demi membuka lapangan kerja, penyederhanaan status lahan menjadi milik negara, hingga menjaga “kearifan lokal” dengan tidak mengakuinya secara resmi di banyak wilayah. Selama mayoritas warga negara menikmati hasil pembangunan, penggusuran ribuan jiwa dari tanah ulayat dianggap sekadar collateral damage demi kemajuan.

Baca juga: Luka Tak Terlihat Para Perempuan Adat

Luka di tanah sendiri

Kebijakan pemerintah terhadap masyarakat adat kerap berujung pada proyek strategis berskala besar yang mengorbankan tanah ulayat demi kepentingan ekonomi. Narasi swasembada pangan, energi, dan air yang diusung Prabowo sejak awal masa jabatan menjadi payung bagi ekspansi perkebunan monokultur—kelapa sawit, singkong, tebu, sagu—yang disebut sebagai solusi ketahanan nasional.

Alih fungsi lahan ini kerap dibungkus istilah “optimalisasi” atau “pemanfaatan”, namun praktiknya adalah pembabatan hutan dan hilangnya biodiversitas. Laporan Yayasan Pusaka Tren dan Pendorong Pembukaan Lahan di Papua 2024–2025 mencatat, sejak 2024 hingga pertengahan 2025, lebih dari 22.000 hektar ekosistem alami di Papua dibuka, termasuk hampir 10.000 hektar hutan primer wilayah adat. Hilangnya hutan primer naik 10 persen dibanding tahun sebelumnya, mencapai 25.300 hektar.

Salah satu pemicunya adalah proyek strategis nasional di Merauke dan ekspansi industri sawit. Pembangunan jalan baru sepanjang 40 km yang menghubungkan ke jaringan Trans Papua dan proyek MIFEE (Merauke Integrated Food and Energy Estate) membuka akses luas ke kawasan adat yang sebelumnya relatif aman dari intervensi luar.

Ancaman terhadap tanah ulayat tidak hanya datang dari negara, tetapi juga dari korporasi besar seperti Jhonlin, Fangiono, dan Salim Group yang berperan aktif dalam deforestasi. Ketimpangan kuasa ini memperbesar risiko marginalisasi: masyarakat adat kehilangan ruang hidup, tradisi, sumber pangan, dan kedaulatan atas tanah mereka sendiri.

Putusan MK yang menolak uji formil UU KSDAHE memperparah situasi. Bagi masyarakat adat, ini bukan sekadar soal hukum, tetapi juga soal eksistensi. UU tersebut memberi ruang bagi investasi dan perdagangan karbon yang berpotensi mengubah wilayah adat menjadi komoditas, tanpa menjamin partisipasi penuh masyarakat adat dalam pengambilan keputusan.

Meski begitu, perlawanan tetap berlangsung. Pada 31 Juli 2025, tujuh wilayah adat Papua berkumpul di Sorong dan mengeluarkan Deklarasi Sorong. Deklarasi ini mendesak percepatan pengesahan RUU Masyarakat Adat sebagai dasar hukum pengakuan tanah, budaya, dan hak hidup. Mereka menegaskan bahwa tanah adat bukanlah “lahan kosong” untuk investasi, melainkan ruang hidup yang diwariskan turun-temurun.

Deklarasi Sorong menjadi simbol perlawanan yang tegas, meski datang dari forum kecil. Ia mencerminkan jeritan panjang masyarakat adat di seluruh Indonesia yang selama puluhan tahun diabaikan atas nama pembangunan. Fakta bahwa negara lebih sering berpihak kepada korporasi menunjukkan relasi yang timpang: masyarakat adat hanya didekati saat dibutuhkan untuk legitimasi politik, namun disingkirkan saat kebijakan diambil.

Hingga kini, pemerintah lebih sibuk merangkai narasi hijau untuk panggung COP30 Belem, lengkap dengan jargon pro-korporasi, ketimbang menjawab krisis di akar rumput. Jika rezim ini sungguh menjunjung sila kelima Pancasila—keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia—maka pengakuan dan perlindungan masyarakat adat seharusnya menjadi prioritas nyata, bukan janji yang terus digantung.

Ilustrasi oleh Karina Tungari