Nia Dinata dan Isu Toleransi di Dokumenter ‘Unearthing Muarajambi Temples’

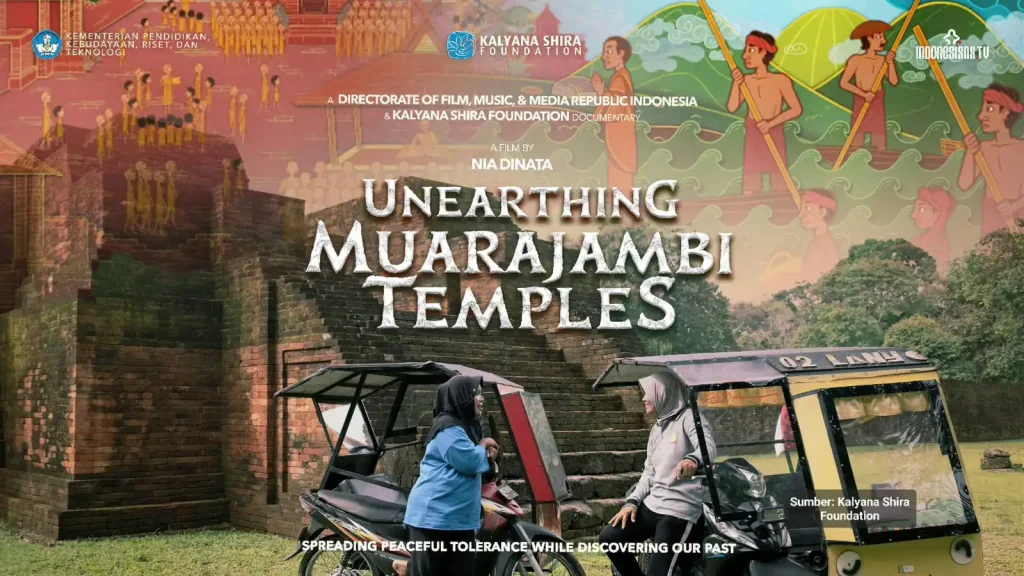

Pertengahan September lalu, Magdalene berkesempatan menghadiri pemutaran film dokumenter Unearthing Muarajambi Temples (2023) di Jakarta. Film ini diproduksi oleh Kalyana Shira Foundation, bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Republik Indonesia.

Unearthing Muarajambi Temples menyorot kehidupan warga Desa Muara Jambi, Sumatra, yang menjaga situs Candi Muaro Jambi. Mayoritas warganya memeluk Islam, dan hidup berdampingan dengan buddhis. Misalnya mengantar biksu dan wisatawan buddhis yang melakukan perjalanan spiritual ke Candi Muaro Jambi. Bahkan, menyediakan penginapan untuk mereka.

Kedamaian itu disaksikan sutradara Nia Dinata selama proses syuting sepanjang 2022. Ini semakin membuat Nia ingin membagikannya pada masyarakat Indonesia, di samping kecintaannya pada segala bentuk peninggalan nenek moyang.

Menjelang akhir Oktober, Magdalene berkesempatan ngobrol bareng Nia melalui WhatsApp. Kebetulan, ia sedang di Jambi untuk pemutaran Unearthing Muarajambi Temples di bioskop, bersama siswa SD sampai SMA. Meski di tengah padatnya aktivitas, Nia menyambut Magdalene dengan hangat.

Q: Teh Nia, Unearthing Muarajambi Temples terinspirasi dari Mimpi-Mimpi dari Pulau Emas karya Elizabeth Inandiak. Apa yang mendorong Teh Nia memutuskan bikin dokumenter tentang Candi Muaro Jambi dan kehidupan masyarakat Desa Muara Jambi?

A: Sebenarnya udah penasaran dan kepengen bikin filmnya sejak 2010, sebelum buku itu terbit. Elizabeth pernah cerita, dia harus ke Muaro Jambi karena ada temple ruins di sana. Tapi baru 12 tahun kemudian, Elizabeth memberikan bukunya. Alhasil bikin makin penasaran, terus merasa harus ke sana untuk riset.

Memang sejak muda saya berkunjung ke candi-candi, tapi hanya di Pulau Jawa. Itu karena pengetahuan dan kebanyakan media menuliskan, hanya yang ada di Pulau Jawa, sehingga itu yang saya tuju. Di pelajaran sekolah juga kita tahunya Candi Muara Takus ya, kalau Muaro Jambi enggak tahu sama sekali.

Kalau ditanya apa yang bikin tertarik, saya tertarik sama segala bentuk peninggalan nenek moyang. Selain candi, ada juga wastra dan sastra kuno. Akhirnya pas riset ke Candi Muaro Jambi, saya menemukan keterbukaan, keindahan, dan rasa damai. Enggak cuma dari tempatnya, tapi juga masyarakat sekitar yang mengantar saya dan memberikan penjelasan. Kebanyakan dari mereka masyarakat biasa ya, bukan arkeolog.

Kemudian, saya bertemu dengan DR. Junus Satrio Atmodjo, arkeolog yang pertama kali dan membuka jalan ke Candi Muaro Jambi. Saya datang ke apartemennya, dan mendapat cerita luar biasa dari beliau. Dari situ, semakin ada perasaan harus membagikan ceritanya ke semua orang di Indonesia, and also the world, probably. Ada suatu kebenaran yang terlupakan.

Q: Lalu, bagaimana proses pendekatan ke warga Desa Muara Jambi?

A: Enggak ada prosesnya karena semua itu langsung klik. Kami datang, keliling candi ditemani beberapa guide orang desa. Harus naik becak motor (bentor). Nah, dari 60 sopir bentor, dua di antaranya perempuan. Saya ditemani oleh mereka.

Mungkin awal pendekatannya sebagai pelanggan dan pemberi jasa. Yang berbeda, sebelumnya saya sering mengelilingi suatu tempat di Indonesia bersama pemberi jasa, tapi enggak merasakan kedekatan itu. Kedekatan bersama mereka tuh instan, mereka punya pengetahuan (tentang tempat tinggalnya).

Mereka bercerita, lahir dan besar di sana. Kemudian, mereka muslim, sering mengantar tamu-tamu dari Thailand, India, Nepal, Bhutan, Korea, dan Jepang—negara-negara buddhis ya kebanyakan. Itu membuat saya semakin ingin tahu.

Lalu saya tanya mereka, kalau syuting di sana bisa ditemani enggak? Katanya pasti ditemani, akan dibantu. Akhirnya justru mereka menjadi narasumber dan karakter-karakter yang ada di dokumenter itu, karena kami enggak bisa melupakan mereka. Tanpa mereka, candi ini mungkin enggak punya energi yang hidup ya. Kan itu benda mati.

Q: Apa itu juga alasan treatment filmnya lebih melibatkan warga dan berkolaborasi, bukan sekadar menyorot kehidupan mereka?

A: Memang treament-nya akhirnya kolaborasi dengan warga, soalnya sepulang dari riset, rasanya enggak bisa kalau enggak melibatkan warga. Sebagai pembuat film dokumenter, kan kami meminjam kehidupan mereka. Nanti jadi kolonial kecil terhadap bangsa sendiri, dan saya enggak mau.

Saya ingin sekali ada knowledge transfer, jadi kami berkomunikasi dengan mereka, apa yang mau mereka buat? Katanya, di sana banyak tanah liat dari Sungai Batanghari, bisa buat patung-patung kecil. Kebetulan mereka punya mimpi, pengen belajar bikin film dari patung-patung kecil itu. Akhirnya, kami bikin workshop yang langsung praktik dan disyuting. Ternyata bisa jadi nafi, sangat unik. Miniaturnya tuh kecil lho, dibuat dengan tangan mereka sendiri—kebetulan mereka punya bakat artistik juga.

Maka itu, mereka harus dilibatkan. Jadi kami ke sana enggak hanya datang sebagai tamu, tapi orang yang berkolaborasi. Mereka bisa belajar dari kami, begitu pun saya dan tim. Terus terang, kami belajar banyak mengenai kehidupan, kesederhanaan, toleransi, dan rasa untuk enggak putus asa. Termasuk memaksimalkan sumber daya yang ada.

Q: Baik di film maupun cerita Teh Nia, warga Desa Muara Jambi yang muslim hidupnya berdampingan dengan buddhis. Memang kehidupan mereka seperti apa, Teh?

A: Mungkin ya, saya merasa dulu mereka itu orang-orang terbuang. Enggak ada yang mau ke sana sebelum 1978 karena (mereka) dianggap menyeramkan—keturunan penderita kusta yang dibuang ke hutan.

Ketika mulai dibuka pada 1978, saya kira berhubungan dengan para arkeolog Indonesia yang datang ke sana, DR. Junus Satrio Atmodjo dan Profesor Mundardjito. Lalu, mereka diikuti anak-anak kecil berusia tiga atau empat tahun. Anak-anak ini seperti sosok yang menggembirakan para arkeolog: ngasih tikar dan minta tukeran dengan roti dari kota—karena mereka enggak pernah makan roti.

Di situ ada proses interaksi yang positif. Dari para arkeolog, mereka yang waktu itu masih kecil—sekarang jadi karakter-karakter di film saya—punya rasa ingin tahu. Ini ngapain ya, orang gali-gali? Ada cerita apa? Dan para arkeolog ini mau menceritakan dengan senang hati. Alhasil, anak-anak itu terlibat secara enggak langsung. Kurasa itu menumbuhkan kebahagiaan dan toleransi, menyadari kalau mereka bukan orang buangan karena nenek moyangnya pelajar terhormat di candi itu.

It grows from the right interaction between the archaeologist and the children of that area, yang sekarang tumbuh jadi orang dewasa, punya anak juga. Diturunkanlah kebiasaan-kebiasaan toleransi dan perasaan wajib menjaga (lingkungan Candi Muaro Jambi), karena mereka lahir di sana. Perlu menjaga hal-hal yang membahagiakan seperti itu.

Q: Kedengarannya menyenangkan ya selama berinteraksi dengan warga Desa Muara Jambi. Ada pengalaman menarik selama tinggal di sana?

A: Setiap detik kayaknya ada ya. Waktu itu proses syutingnya sepanjang 2022 ya, saya bolak-balik ke sana. Selama itu, saya melihat bagaimana mereka latihan zikir berdah, menabuh. Sementara sopir-sopir bentor yang mengantarkan para Rinpoche dan biksu, keliling melihat candi. Buat saya, itu sesuatu yang enggak pernah dilihat di tempat lain.

Kemudian, saya melihat tiba-tiba ada sumur di (Candi) Kedaton yang sudah ada sejak abad ketujuh. Nenek moyang kita bikin sumur dan airnya masih ada. Itu termasuk gift from nature ya. Terus berjalan masuk ke hutan, melihat pohon besar yang begitu memberikan oksigen. Nah, di bawah pohon-pohon itu ada tumpukan bata—sebenarnya ada 115 titik (situs) yang belum terbongkar. Rasanya seperti transportasi ke dunia yang berbeda, itu sangat menarik.

Tapi, yang bikin saya sangat terharu itu, bagaimana anak muda di Muara Jambi mengerti sekali, bahwa mereka hidup di lingkungan universitas tua terbesar di Asia Tenggara. Dan mereka bangga akan itu. Secara mandiri bikin Sekolah Alam Raya setiap akhir pekan. Kemudian keliling candi, belajar tentang pepohonan tua di sekitarnya, belajar pengobatan tradisional.

Kupikir itu inisiatif-inisiatif yang sangat logis ya kalau mereka jalankan. Soalnya mereka sosok-sosok yang jiwanya sensitif. Enggak cuma mengantar turis yang berkunjung, enggak peduli ceritanya apa, yang penting dapat uang. Mereka bukan orang-orang seperti itu.

Itu juga yang bikin saya senang ngobrol dengan mereka, karena cerita-ceritanya mengantar tamu dari berbagai belahan dunia menarik sekali. Sedihnya, orang-orang Indonesia yang datang cuma untuk foto, selfie, dan piknik. Belum ada rasa penasaran, apa sih narasi di balik ini?

Sebenarnya itu tugas kita semua, terutama pemerintah, untuk membuat narasi yang menarik. Dari segi sejarah maupun pengalaman orang-orang lokal untuk dibaca, dan dinikmati ketika ke sana. Kan enggak semua orang punya rasa ingin tahu dan mencari informasi dari orang yang mengantar—atau berinteraksi dengan orang desa.

Q: Dalam peta pariwisata Indonesia sendiri, Jambi enggak dominan dibandingkan kota lainnya. Saat membuat film ini, apakah sudah ada aktivitas yang memajukan wilayah Jambi lebih ramah wisata?

A: Secara peta pariwisata, memang Jambi enggak dominan ya, jauh dibandingkan kota-kota lain. Dari Sabang sampai Merauke, kayaknya 70 persen Indonesia pernah kudatangi. Tapi ada daerah lain malah lebih terbelakang karena enggak punya situs.

Kurasa malah bagus ini belum masuk peta pariwisata. Menurutku, candi-candi yang udah masuk peta pariwisata malah masyarakatnya miskin, karena terpinggirkan. Di Kambodia, saya melihat masyarakat lokalnya dilibatkan, seperti di Angkor Wat dan sekitarnya. Masyarakatnya mengantarkan kita, naik (kendaraan) seperti bentor juga. Mereka juga punya pengetahuan luas tentang filosofi dari setiap situs. The local people are empowered, termasuk juga kuliner lokal.

Itu yang jarang saya lihat di Indonesia. Sebagian besar dikelola pusat, tapi enggak bermitra dan ada bimbingan yang seimbang. Saya merasa di Muara Jambi dan daerah lain yang enggak ada di peta pariwisata, justru saatnya membuat restrukturisasi dari bagaimana mereka memperlakukan masyarakat lokalnya. Seharusnya mereka diberdayakan supaya enggak terpinggirkan.

Selama ini kan orang dari luar (negeri) yang datang ke Muara Jambi. Para buddhis yang mau melakukan perjalanan spiritual. Tentu mereka enggak masalah tidur di tenda, rumah warga, kan namanya perjalanan spiritual kamu harus hidup dengan apa yang dimiliki saat ini, bukan mencari kemewahan.

Mungkin ada juga turis-turis yang lebih suka berpetualang, juga tinggal di tempat warga. Kalau turis lokal—dari Kota Jambi, Palembang, Pekanbaru, dan Jakarta yang jarang sekali—datang karena rasanya keren banget untuk bikin konten, untuk selfie. Tapi abis itu pulang, enggak mungkin tinggal bareng warga. Mungkin mereka nginep di hotel yang ada di Kota Jambi, dengan perjalanan hampir dua jam.

Ada banyak orang yang seharusnya disambut. Tapi, pemetaan ini perlu dibaca pemerintah bidang pariwisata dan kebudayaan. Mereka harus kerja sama, bukan jalan sendiri-sendiri. Soalnya, Muara Jambi ini sangat potensial untuk jadi keberhasilan Indonesia, supaya punya tempat berenergi baik. Energinya jangan dirusak karena ketamakan, satu pihak inginnya begini, yang lain begitu.

Q: Film ini dokumenter, bukan komersial, menampilkan lahan arkeologi yang besar. Apakah targetnya menonjolkan wacana toleransi mulai dari awal film?

A: Produksi film ini didanai oleh Kemendikbudristek. Program mereka adalah membuat narasi menarik, yang membuat orang Indonesia sadar akan kekayaan dan budaya warisan nenek moyang kita. Itu aja sebenarnya pesan dari kementerian.

Secara enggak langsung ketika di sana, saya melihat nilai toleransi yang begitu besar. Toleransi yang enggak pernah dilihat di Jakarta, dan kota-kota lain di Indonesia, antara orang-orang dengan etnis berbeda.

Dari situ, saya kepikiran bikin dokumenter. Kan beda ya dengan bikin fiksi yang naskahnya udah ada, tinggal ngikutin. Kalau bikin dokumenter, sutradara mengikuti dengan hati nurani, mata terbuka, kalau bias mata ketiga untuk melihat filmnya dibawa ke mana, orang-orangnya gimana. Kami mengobservasi.

Ternyata toleransinya kental juga. Akhirnya, menjelang akhir syuting, toleransi itu memang harus ditonjolkan karena memang ada. Ada warga lagi narik bentor dan nganterin tamu, saya rekam. Ngobrol sambil bikin (patung dari) tanah liat juga kurekam. It’s just there, unplanned. Realitasnya memang di sana ada toleransi. Masa mau dihapus adegannya? Nanti habis dong filmnya.

Q: Mungkin belum banyak orang Indonesia yang tahu keberadaan Candi Muaro Jambi, belum sepopuler Candi Borobudur, sehingga untuk wisata dan keingintahuannya masih minim. Bagaimana proses distribusi filmnya, supaya masyarakat lebih mengenal situs ini?

A: Tantangannya memang distribusi ya. Tapi, Kemendikbudristek udah punya kanal distribusinya sendiri, yaitu Indonesiana TV. Kalau kamu buka situsnya, itu akan masuk ke kanal Kemendikbudristek yang isinya berbagai macam film dokumenter, animasi, dan film pendek tentang Indonesia. Di situ ada serial Muara Jambi Bertutur (2023), jadi dokumenternya dalam bentuk serial, ada delapan episode. Mungkin memang belum familier ya dengan Indonesiana TV, jadi harus dicari judul serialnya.

Seharusnya (film ini) bisa diakses orang di seluruh Indonesia. Tapi, saya juga enggak bisa menggantungkan diri hanya ke platform itu. Makanya saya punya versi feature, durasinya 94 menit dan bisa ditonton dalam sekali waktu, lalu filmnya bisa dibawa ke mana-mana.

Sekarang kami bekerja sama dengan berbagai komunitas untuk streaming di daerahnya. Nanti kami yang mengatur teknisnya, karena setiap komunitas berbeda. Ada yang bisa sewa bioskop, ada juga yang hanya punya layar dan speaker, ya kami juga menerima. Yang penting mereka menghubungi dan mengundang kami. Kalau kami yang harus mendistribusikan sendiri, saya pikir banyak pekerjaan lain yang harus diprioritaskan. Dan itu bukan prioritas kami.

Tapi, terbukti sejak penayangan di Candi Borobudur pada 3 Juni kemarin, di Malam Waisak, sampai hari ini tanggal 25 Oktober, saya berada di Kota Jambi untuk pemutaran. Ini lagi nungguin anak-anak SD, SMP, dan SMA nonton di Cinepolis. Pemutaran ini atas (permintaan) komunitas umat Buddha.

Lalu, tadi malam kami menonton di gelanggang olahraga yang besar, semacam stadion GBK (Gelora Bung Karno) bersama Ibu Gubernur Jambi, Hj. Hesnidar Al Haris, dan Ibu Eny Retno Yaqut. Katanya, “Nia, kami mau putar (Unearthing Muarajambi Temples) dengan seluruh umat Buddha di Jambi. Tapi mengajak umat muslim, Katolik, dan seluruh masyarakat Jambi.”

Pas nonton, saya terharu banget. Baru semalam juga saya tahu, Ibu Eny punya program “Moderasi Beragama”. Dengan lugasnya, beliau menjelaskan tentang program tersebut dan ternyata klik banget sama filmnya. Jadi saya bersyukur, mereka bekerja sama dengan Kalyana Shira memutarkan ini. Ada tiga kali pemutaran ya, dari semalam sampai malam ini yang di Cinepolis.

Selain di Jambi ini, kami sudah memutarkan filmnya di Candi Borobudur dan Jogja National Museum. Di Ubud dua kali. Kalau Jakarta sudah sering diputar oleh komunitas Buddha. Mereka menyewa studio dan terbuka untuk siapa saja, hanya perlu mendaftar online.

Jadi, saya menggunakan metode ini, untuk bekerja sama dengan orang-orang yang terpanggil untuk mengatur bareng-bareng. Tapi, kalau saya harus melakukannya sendiri, rasanya butuh banyak dana dan Kemendikbudristek udah mendanai produksinya. Enggak mungkin mereka mendanai distribusinya, karena ada platform Indonesiana TV. Karena itu, saya sangat terbuka untuk kerja sama bikin nobar (nonton bareng) dengan media, komunitas beragama, komunitas sekuler, perempuan, ibu-ibu pencinta budaya atau anak muda pencinta tradisi.

Q: Bagaimana respons umat Buddha menyaksikan film ini?

A: Responsnya sangat membahagiakan. Temanku adalah orang yang pertama kali memperkenalkanku, dengan perempuan Theravada Indonesia. Dia juga sebenarnya Katolik, cuma katanya saya harus kenal dengan perempuan Theravada Indonesia. Setelah dikenalin dan nonton pas kami bikin screening, perempuan Theravada Indonesia bilang, sangat terharu. Mereka pernah beberapa kali ke Muara Jambi untuk spiritual tourism. Lalu berterima kasih ke saya.

Saya bingung, kenapa berterima kasih? Lalu, mereka bilang, “Soalnya Teh Nia muslim.” Jadi saya sampaikan ke mereka, kita sama-sama tinggal di Indonesia, lahir dan besar di sini. Kami melihat ada suatu peninggalan leluhur yang perlu diapresiasi setiap orang, terlepas dari agamanya. Kebetulan aja saya filmmaker dan punya akses ke orang-orang yang udah pernah ke Muara Jambi. Udah jalannya film ini harus ada, dan harus ada film-film berikutnya tentang Muara Jambi.

Enggak perlu dibikin sama aku. Ada berapa banyak film tentang Piramida Giza, The Great Temple, atau Colosseum? Enggak apa-apa, bikin (dokumenter) Muara Jambi dari berbagai perspektif. Buat saya, yang saya buat cuma pembuka.

Pas diputar di Kota Jambi ini juga sangat mengharukan. Mereka bahagia, karena ada yang bikin film tentang ini. Buat mereka kan pergi ke Muara Jambi kayak piknik ya. Khususnya buat umat buddhis di Jambi, seperti spiritual journey. Mungkin mereka berkunjung ke sana sebulan sekali, atau tiga bulan sekali. Ya saya merasa memperluas pergaulan dan wawasan, juga saling belajar satu sama lain dengan semakin beragamnya orang-orang yang dikenal.

Q: Ada takeaway yang Teh Nia dapatkan dari proses produksi Unearthing Muarajambi Temples?

A: Banyak sekali. Ada ilham bahwa aku kan senang sekali yoga, meditasi, dan selalu baca buku tentang inner peace. Apalagi tentang The Dalai Lama ya. Yang kudapat adalah, tanpa direncanakan, kami bersama anak-anak Muara Jambi, bertemu beliau. Dan yang dibicarakan The Dalai Lama adalah Dharmakirti, Guru Besar di Universitas Muara Jambi pada abad ke-11.

Ternyata kita punya koneksi yang kuat. Kalau enggak ada Dharmakirti, mungkin enggak ada Tibetan buddhis. Sebenarnya akar Tibetan buddhis itu dari Muara Jambi. Tentunya itu jadi ilham terbesar buat saya. Selama ini kita suka nyari sesuatu yang “seksi” dari luar (negeri), padahal nenek moyan kita luar biasa.

Kemudian keindahan dan kedamaian yang didapat selama di sana. Semua aspek kehidupan saling berinteraksi. Sandang, pangan, papan. Termasuk juga motif batik ya, mereka membatik gerbang-gerbang candi yang dilihat.

Tapi, saya juga belajar dari perempuan-perempuan di Desa Muara Jambi. Ternyata mereka benar-benar sudah dalam taraf yang sangat bijaksana. Saat kami tanya, kenapa cuma charge biaya parkir kapal batu bara sebesar Rp50.000 per bulan, katanya itu cukup (untuk hidup).

Di situ saya melihat, orang-orang yang paling bahagia adalah yang merasa cukup. Enggak mau lebih atau kurang. Itu hal paling penting yang saya pelajari.

Artikel ini telah diperbarui pada 27 Oktober 2023. Informasi terkait produksi film dilakukan oleh Kalyana Shira Foundation bersama Kemendikbudristek. Sebelumnya tertulis bersama Wanita Theravada Indonesia dan Majelis Buddhayana Indonesia.