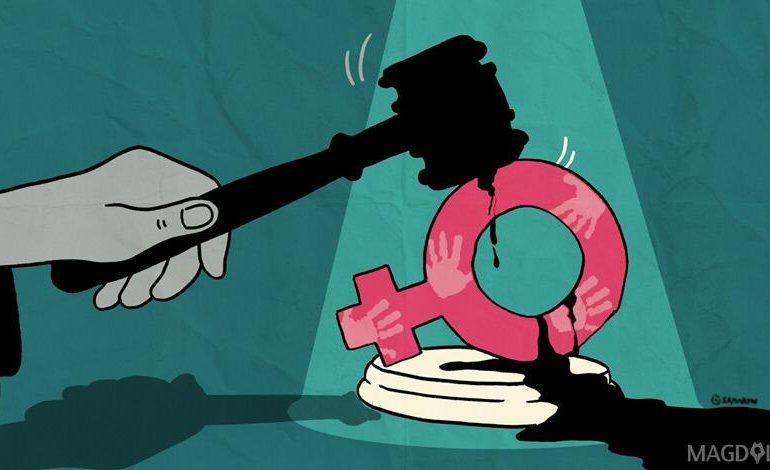

Perempuan Korban Kekerasan Seksual Sulit Cari Keadilan Hukum

Perempuan korban kekerasan seksual masih sulit mendapatkan keadilan di dalam proses hukum karena definisi kekerasan seksual yang tercantum dalam aturan perundangan di Indonesia masih sempit serta minimnya perspektif gender aparat penegak hukum dalam penanganan kasus kekerasan seksual.

Hal ini merupakan fokus dari temu wicara “Capaian dan Tantangan untuk Sistem Akses Perempuan terhadap Keadilan di Indonesia” yang diadakan oleh Badan PBB untuk Perempuan dan Kesetaraan Gender, UN Women Indonesia, pekan lalu di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat.

Komisioner Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Sri Nurherwati mengatakan, saat ini kekerasan seksual yang dikenal di dalam hukum Indonesia hanya dua, yakni pemerkosaan dan pencabulan.

“Pemerkosaan dan pencabulan itu keduanya dibungkus dengan kontak fisik, korban harus langsung berhadapan dengan pelaku. Sementara Komnas Perempuan menemukan ada sembilan jenis kekerasan seksual yang harus dipidanakan dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS),” katanya.

Ketua Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Siti Mazuma mengatakan ada kendala bagi korban kekerasan seksual karena harus menyediakan saksi atau alat bukti dalam proses penyidikan.

“Kekerasan terhadap perempuan itu rata-rata pelakunya adalah orang terdekat dan kejadiannya di tempat-tempat privat. Dan sering sekali aparat penegak hukum, apalagi kepolisian, mengejar bukti dan saksi,” katanya.

“Kalau kekerasan fisik atau bisa melalui visum atau saksi tapi bagaimana dengan pelecehan seksual yang tidak bisa di visum dan tidak ada bekasnya,” tambahnya.

Diskriminasi pada perempuan korban kekerasan seksual juga membuat korban cenderung tidak melaporkan kasusnya kepada penegak hukum karena korban sering disalahkan di mata hukum, ujar Siti. Hal ini disebabkan oleh perspektif aparat penegak hukum yang sering kali tidak berpihak pada korban, tambahnya.

Ia merujuk pada kasus Baiq Nuril, seorang guru SMA di Lombok, Nusa Tenggara Barat, yang dikriminalisasi setelah melaporkan pelecehan seksual yang dilakukan atasannya, kepala sekolah SMA tersebut.

“Baiq Nuril menang dan dibebaskan di Pengadilan Negeri tingkat pertama di Lombok. Namun oleh Mahkamah Agung, Nuril malah dihukum enam bulan penjara. Ini artinya aparat penegak hukum kita masih bias. Sebagian ada yang memiliki perspektif yang bagus terhadap perempuan korban, tapi ada juga yang malah memberikan hukuman seperti pada kasus ibu Nuril,” tambahnya.

Hakim Tinggi Medan Albertina Ho mengatakan, lahirnya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Panduan Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum merupakan kemajuan yang sangat besar dalam proses peradilan. Ada kemajuan-kemajuan yang signifikan dalam Perma ini, ujar Albertina, seperti dibolehkannya pendamping korban untuk memberikan saksi dan pemeriksaan korban melalui telekonferensi atau mekanisme audiovisual.

“Jadi korban tidak perlu hadir di persidangan, sehingga korban tidak perlu bertemu dengan terdakwa. Karena adanya relasi kuasa, yang lemah, dalam hal ini perempuan korban, jadi tidak bisa bebas memberi keterangan,” jelasnya.

Namun demikian, Albertina menyayangkan bagaimana implementasi Perma ini belum dilaksanakan oleh semua hakim.

“Maka dari itu, saat ini kami bekerja sama dengan Kelompok Kerja (Pokja) Perempuan dan Anak MA dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) MA agar nanti Perma ini masuk dalam kurikulum untuk pendidikan calon hakim,” kata Albertina.

“Dengan demikian, semua calon hakim diharapkan setelah selesai pendidikan di Pusdiklat sudah memahami isi Perma ini dan diterapkan di lapangan,” katanya.

Vennetia Danes, Deputi Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mengatakan bahwa kasus terkait perempuan atau kekerasan berbasis gender meningkat dari tahun ke tahun sehingga penting untuk menangani kasus perempuan berhadapan dengan hukum dengan perspektif gender.

“Kami harap aparat penegak hukum dapat mengimplementasikan perspektif gender dan responsif gender tanpa melihat itu sebagai suatu kebijakan saja. Karena 131 juta perempuan di Indonesia berada di posisi rentan,” katanya.

Saat ini KemenPPPA memiliki lembaga bagi perempuan korban kekerasan yang dikenal dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Namun masalahnya, banyak korban yang tidak tahu mengakses lembaga ini.

“Ini juga pekerjaan kita bersama untuk ikut menyosialisasikan bahwa KemenPPPA memiliki layanan ini. Tidak harus datang, tapi cukup informasikan bahwa ada korban yang butuh layanan ini,” kata Vennetia.

Baca bagaimana sistem hukum yang tidak berkeadilan gender langgengkan kekerasan terhadap perempuan.