‘Lyora: Keajaiban yang Dinanti’: Kamu Tetap Perempuan Utuh Meski Susah Hamil

Lewat kisah kehamilan Meutya Hafid di usia 44 tahun, kita diajarkan bahwa stigma terhadap ‘kesuburan’ perempuan masih tetap langgeng.

“Istri kerja, suami kerja, gimana mau punya anak? Sudahlah suruh istrimu berhenti kerja dulu.”

Ujaran-ujaran itu terasa familier, bahkan untuk Meutya Hafid. Mantan jurnalis Metro TV yang kini menjabat Ketua Komisi I DPR RI itu merasa semakin rentan saat anak tak kunjung dikandung.

Perempuan yang pernah diculik dalam liputan Irak 2005 itu keguguran tiga kali dan gagal program bayi tabung sepuluh kali sejak usia 37 tahun. Namun, ia tak patah arang untuk terus mengusahakan kehamilannya. Terlebih ketika tempat kerjanya di parlemen yang berwajah maskulin, terus mendesak dan mempertanyakan keperempuanannya karena tak bisa punya anak hingga di usia kepala 4.

Sampai akhirnya kehamilan itu terwujud di usia 44 tahun, Meutya memilih untuk merahasiakannya. Ia takut apa pun bisa terjadi, termasuk potensi keguguran lagi. Ia takut orang akan kembali menghakimi dan menganggap hal ini sebagai kelemahannya.

Dilema dan kerentanan Meutya ini ditangkap dalam buku “Lyora: Keajaiban yang Dinanti” (2023). Apa pun motif tersembunyi dari buku ini, saya tetap menggarisbawahi bahwa ini pesan penting bahwa stigma perempuan belum atau susah hamil masih jadi momok. “Lyora” secara jujur mendedah kerentanan-kerentanan perempuan, sesuatu yang tampaknya janggal bagi kerja Meutya di ranah politik berparas lelaki. Buku ini seolah menjadi pembuka peta jalan akan isu sensitif mengenai masalah kesuburan dan perjuangan pada keluarga Indonesia terutama bagi perempuan.

Baca juga: Perempuan Mandul Masih Hadapi Stigma

Tiga Poin Penting

Saya mendapati tiga poin penting dalam buku ini. Pertama, perempuan sesukses apa pun kariernya, tak lepas dari ekspektasi dan idealisasi publik. Meutya dengan berbagai pencapaiannya itu juga menghadapi stigma perempuan tanpa anak. Hingga dalam satu momen yang dituliskan Fenty, membuat saya ikut merasakan amukan perasaan Meutya: “Terima kasih sudah mendoakan selama ini, tapi boleh enggak doanya kali ini dalam hati saja karena mendoakan saya terang-terangan, itu menyakiti saya.”

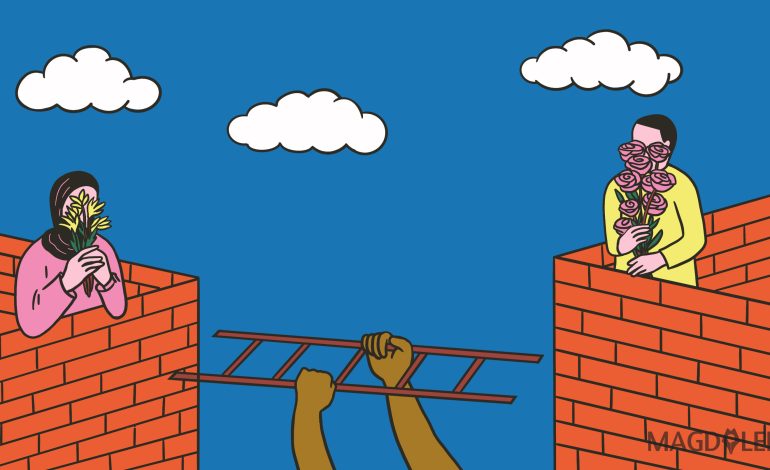

Kedua, usaha mendapatkan buah hati bukanlah tanggung jawab tunggal perempuan namun juga milik bersama antara suami dan istri. Anggapan yang sering muncul dalam budaya patriarki adalah ketidaksuburan lekat pada perempuan. Padahal laki-laki juga sama-sama berpotensi mengalami infertilitas. Hubungan Meutya dan suami, Noer Fajriansyah, bisa jadi potret relasi setara yang suportif mendukung, menjaga, dan melindungi pasangannya. Keduanya sama-sama membaca berbagai literasi kehamilan hingga menguatkan jalan satu sama lain tanpa berkorban menenggelamkan mimpi dan ambisi masing-masing. Dan itu mungkin.

Baca juga: Hidup dengan Gangguan Reproduksi Perempuan dan Tuduhan Bukan ‘Perempuan Utuh’

Selain itu kehadiran support system begitu kentara dalam kisah Meutya. Selain suami yang mendukung, hadir pula ibu dan sahabat-sahabat karib yang siaga menjadi pembela. Serta dukungan rekan dan pimpinan di tempat kerja juga memengaruhi psikologis ibu. Kenapa ini penting?

Sebab, menurut penelitian Kaya dan Oskay (2019), masalah infertilitas berkaitan erat dengan stres internal, ketegangan pengalaman dari berbagai macam perasaan sedih, cemas, takut, dan kehilangan. Efek psikologis infertilitas dari pasangan yang menjalani pengobatan reproduksi juga memiliki risiko besar dengan masalah psikologis yang bermunculan, mulai dari perasaan bersalah hingga depresi (Meyers dan Domar, 2020). Maka, dukungan dari sekitar menjadi hal yang penting dan diperlukan oleh perempuan dalam perjuangan mendapatkan keturunan.

Ketiga, “Lyora” ibarat surat cinta yang dituliskan kehidupan bagi manusia yang percaya pada harapan. Keyakinan lebih kuat dari ilmu pengetahuan. Cinta ibarat modal tak terhingga, melampaui batasan, angka, atau ukuran buatan manusia. Terbukti, setelah sepuluh kali percobaan bayi tabung, tiga kali keguguran, memulai program kehamilan di usia tak lagi muda, Meutya melahirkan kehidupannya Lyora di usia 44 tahun.

Yang terlahir bukan hanya Lyora tapi juga Meutya sebagai ibu, Fajrie sebagai bapak, dan seluruh keluarga dengan peran baru. Mengutip dokter Ivan Sini yang mengawal program bayi tabung Meutya dan Fajrie, “This is not the exact science, this is the deeper understanding about human life.”

Bagi saya, buku ini relevan bukan hanya untuk mereka yang punya perjuangan serupa, tapi bagi manusia dewasa yang percaya pada harapan. Saya terus terngiang kisah Meutya selepas keguguran bertanya pada Tuhan, “Why me?”.

Mungkin dengan melihat perjuangan satu keluarga menghadapi isu kesuburan, Meutya bisa menjadi pemantik akan arah narasi mengenai infertilitas yang lebih memerdekakan bagi keluarga, terutama perempuan pejuang dua garis biru di Indonesia. Membuat negara hadir dalam isu yang masih dianggap tabu ini. Bagaimana 60 juta pasangan seperti Meutya dan Fajrie lainnya di tanah air (Riskesdas, 2018) bisa menjumpai Lyora, keajaiban yang telah lama diharapkan.

Baca juga: Perempuan Bukan Barang Dagangan, Tak Punya Masa Kadaluwarsa

Masalahnya, akses akan terapi kesuburan terlebih program bayi tabung, belum bisa dijangkau oleh warga kebanyakan—tak dijamin asuransi apalagi BPJS Kesehatan. Ini adalah privilese untuk segelintir orang saja yang punya cuan besar. Padahal WHO telah resmi mengakui infertilitas sebagai masalah kesehatan. Perlu diingat bahwa Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) yang inklusif dan utuh sangat penting untuk kesejahteraan setiap warga negara.

Meski “Lyora” mengisahkan perjuangan Meutya dan suami menjalani program bayi tabung, tapi buku ini jauh dari istilah klinis yang ruwet atau sulit dimengerti. Cerita demi cerita menggugah empati. Bila saja, ada sedikit refleksi lebih jauh dari para tokoh di dalamnya mengenai perjuangan Meutya-Meutya lain di tanah air, barangkali buku teranyar Fenty Effendy ini bisa semakin terasa dekat. Terlepas dari kelas mana pun ia berasal.