‘Belahan Jiwa’ yang ‘Camp’ dan Queer: Psiko-drama Progresif dari Dua Dekade Lalu?

Empat orang perempuan sedang duduk di sebuah meja restoran. Percakapan itu dimulai Farlyna (Dinna Olivia) yang mengabarkan kehamilannya. “Aye bunting,” katanya dalam logat Betawi, kelihatan girang. Dia satu-satunya yang pakai hijab di meja itu. Sebelumnya, Farlyna dikenal sebagai perancang busana yang suka tampil seksi. Ia bahkan pernah membuka kemben-korsetnya di depan perempuan-perempuan muslimah yang mendemo dirinya.

Baby Blue (Nirina Zubir), perempuan berambut biru neon dengan hair-extension berwarna pink neon, lalu mengabarkan hal yang sama: Dia juga hamil. Perempuan selanjutnya yang juga hamil adalah Arimby (Marcella Zalianty)—yang terlihat lebih cemas, kontras dengan Farlyna dan Baby Blue yang tampak senang. Orang terakhir yang mengaku hamil di meja itu adalah Cairo (Rachel Maryam). Keempatnya merupakan sahabat, yang berkali-kali menyebut diri mereka soulmates—belahan jiwa.

Mereka sempat senang sebab hamil di saat bersamaan, sebelum Baby Blue menyebut nama laki-laki yang selama ini ia panggil Honey-Bunny. Kesenangan di meja itu berganti konflik, karena laki-laki yang sama adalah bapak dari anak yang mereka kandung.

Baca juga: ‘Madame X’: ‘Hidden Gem’ yang Tak Diproduksi Lagi (?)

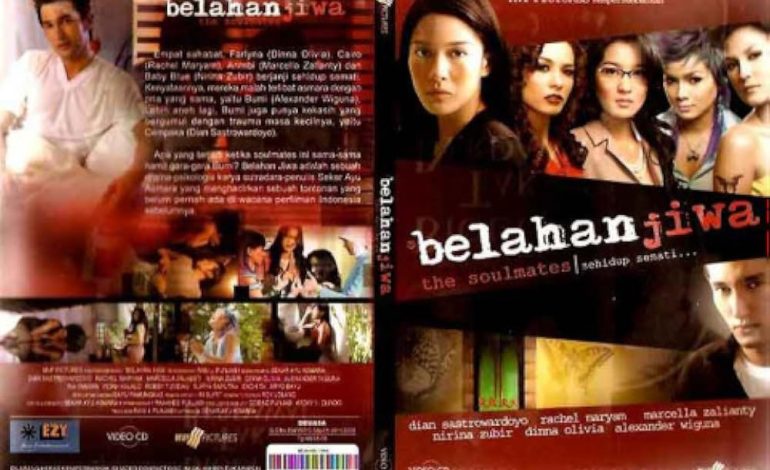

Potongan adegan ini berasal dari Belahan Jiwa, film yang rilis 20 tahun lalu, dengan judul internasional, Soulmates. Ia sempat viral pada 2023 lalu di Tiktok karena dianggap punya dialog menarik, kalau tak bisa dibilang eksentrik.

Meski telah berumur dua dekade, konsensus belum terbentuk tentang apakah Belahan Jiwa adalah sebuah mahakarya yang terlalu avant-garde untuk masanya? Atau sebuah eksperimen sinematik yang nyaris jatuh ke dalam jurang pretensius?

Namun, membahasnya lagi di usia dua dekade bisa jadi menyenangkan, mengingat isu perempuan dan kesehatan mental yang ia suarakan. Film bergenre psiko-drama ini memadukan unsur psikologi, eksistensialisme, dan melodrama yang unik. Meski kemungkinan banyak orang tak lagi mengingat ia pernah diputar, film ini sempat berjaya di masa itu.

Ia menang Best International Feature Film dalam New York International Independent Film & Video Festival tahun 2007; masuk ke Shanghai International Film Festival 2006 dan Cairo International Film Festival 2006; serta, menurut arsip filmindonesia.or.id, menjadi film Indonesia pertama yang menembus jaringan bioskop di India.

Belahan Jiwa berpusat pada pergulatan empat sahabat: Cairo, pelukis yang kesulitan menemukan varian merah yang cocok untuk karya terbarunya; Farlyna, perancang busana yang tengah mendapat kecaman dari kaum konservatif; Baby Blue, seorang arsitek yang masih memproses duka kematian kembarannya; dan Arimby, seorang psikolog yang berusaha menguak kasus perkosaan melalui pasiennya yang memiliki multiple personality disorder.

Di akhir, terungkap bahwa keempat karakter tersebut—lengkap dengan kompleksitas permasalahan yang mereka hadapi—merupakan fragmen dan manifestasi dari kepribadian seorang perempuan dengan trauma berat bernama Cempaka (Dian Sastrowardoyo).

Dengan sutradara Sekar Ayu Asmara di balik layar—salah satu sosok di balik album yang melahirkan gay anthem terbesar Indonesia, Bahasa Kalbu—tak heran jika ada banyak hal yang bisa dibaca dari film ini dengan kacamata feminis dan queer.

Baca juga: Mari Ngobrol Serius tentang BL Asia: Sebuah ‘Queer Gaze’

Diva Worship, Camp, dan Akting Melodramatis: Belahan Jiwa Adalah Tontonan Queer

Dian Sastrowardoyo. Nirina Zubir. Dinna Olivia. Marcella Zalianty. Rachel Maryam. Belum lagi aktor-aktor pendukungnya: Indah Kalalo, Ria Irawan, dan Endhita. Film ini diisi parade aktris-aktris muda papan atas era 2000-an.

Dalam dunia sinema, ada sesuatu yang terasa begitu magis tentang deretan aktris kuat dalam satu layar, yang sering kali menarik audiens queer—terutama laki-laki gay. Mereka memiliki kecenderungan untuk ‘stanning’ sosok diva.

Richard Dyer dalam Stars (1998) menjelaskan bahwa bintang perempuan sering kali dijadikan objek queer admiration karena mereka merepresentasikan kekuatan, drama, dan emosi yang intens—tiga hal yang juga sering menjadi inti dari pengalaman hidup queer. Belahan Jiwa, dengan jalinan plot penuh drama bertegangan tinggi, memenuhi fantasi ini.

Secara tone, film ini over-the-top dramatic, yang paling kentara dalam penampilan aktris-aktrisnya yang hampir camp. Akting yang teatrikal, ekspresi emosional yang dilebih-lebihkan, serta intensitas melodramanya menunjukkan bahwa believability bukanlah tujuan utama film ini. Lihat adegan Cempaka—yang kuyup didera hujan deras—membelai daun pintu lebih dulu, sebelum mengetuknya. Lalu disambut Bumi (Alexander Wiguna) yang membuka pintu, dengan sehelai daun pohon pisang.

Atmosfer heightened dan teatrikal yang dibangun bersandar pada artifisialitas. Estetika ini sering kali resonan dengan audiens queer, yang menikmati keindahan berlebihan dalam performativitasnya.

Baca juga: Fetish terhadap Hubungan Gay: Ketika Ship dan Fanfiction Jadi Toksik

Desain karakter Baby Blue dan Baby Pink, merupakan salah satu contoh unsur camp yang sekaligus menyediakan visual joke yang hadir di sepanjang film. Sebagai karakter kembar, Baby Pink dan Baby Blue dibedakan dengan warna rambut yang dicat sesuai nama mereka. Baby Pink berambut merah muda dan Baby Blue perambut biru. Namun, alih-alih diwarnai akurat sesuai dengan nama mereka, baby pink dan baby blue (yang harusnya berada di spektrum warna lembut, seperti pastel), keduanya justru memiliki warna rambut neon pink dan neon blue yang mencolok.

Dari segi gaya penceritaan, Belahan Jiwa menunjukkan keberanian untuk bermain dengan struktur naratif dan simbolisme visual yang kaya. Namun, dilihat dari perspektif queer yang lebih segar, penting untuk mengaitkan aspek estetika yang ‘berlebihan’ ini dengan pengalaman queer itu sendiri—bagaimana eksistensi identitas yang sering kali terpecah dan direpresentasikan secara berlebihan justru menjadi bagian dari pengalaman hidup yang otentik bagi banyak individu queer.

Dalam konteks ini, Belahan Jiwa bisa dibaca bukan sekadar sebagai film yang ‘aneh’, tetapi sebagai refleksi dari eksistensi pribadi queer yang penuh kontradiksi: Pembawaan diri yang dramatis dan berlebihan, yang sering kali digunakan sebagai tameng untuk menutupi sesuatu yang traumatis.

Representasi Perempuan: Antara Pemberdayaan dan Eksploitasi

Belahan Jiwa memberikan ruang bagi kompleksitas karakter perempuan, lewat lima karakter utamanya yang unik. Namun, apakah mereka benar-benar memiliki agency, atau hanya dijadikan objek naratif untuk mengeksplorasi trauma?

Priya Kumari (2023) dalam A Psychoanalytic-Feminist Study of Gender Bias in Indian Cinema menyoroti bahwa di banyak film India kontemporer, termasuk film hit box-office Gangubai Kathiawadi (Sanjay Leela Bhansali, 2022), meskipun tampak memberdayakan perempuan, tetap terjebak dalam pola cerita yang menempatkan mereka sebagai korban atau subjek penderitaan.

Salah satu adegan yang selaras dengan konteks ini adalah ketika Baby Pink bertemu dengan Jeanette Antoinette Petersaan—seorang sosok misterius yang ternyata sudah meninggal. Dalam perjalanan menemukan “kebenaran” tentang kematian saudara kembarnya, Baby Pink menyadari bahwa nasib tragis adalah sesuatu yang tak bisa ia kendalikan. Dalam perspektif feminisme eksistensial, ini bisa dibaca sebagai refleksi keterbatasan perempuan dalam sistem yang sering kali menempatkan mereka sebagai objek pasif dalam narasi mereka sendiri.

Isu Kesehatan Mental: Sensasi atau Sensitivitas?

Dua puluh tahun lalu, kesadaran publik (atau khususnya dalam konteks ini, penonton film) dan media massa atas isu kesehatan mental jelas belum semaju sekarang. Sehingga menarik untuk menakar ulang film ini dari sisi representasi isu kesehatan mental, mengingat karakter utamanya adalah orang dengan Multiple Personality Disorder, atau yang kini dikenal dengan Dissociative Identity Disorder.

Apakah Belahan Jiwa mencoba untuk merepresentasikan isu ini dengan sensitif, atau justru mengeksploitasinya demi efek dramatik semata?

Maggie Humm dalam Feminism and Film (1997) menyoroti bagaimana trauma perempuan sering kali digunakan sebagai elemen sinematik untuk memunculkan emosi tertentu dari penonton, tanpa diiringi upaya untuk menawarkan solusi yang berarti. Belahan Jiwa juga cenderung terjebak di sana.

Coba tengok sekuens saat Cairo menggugurkan kandungannya sendiri dan menggunakan darahnya sebagai pengganti cat merah untuk lukisannya. Secara visual, adegan ini dramatis dan berani. Namun, dari perspektif kesehatan mental, ini bisa dibaca sebagai glorifikasi buruk yang dipakai demi ekspresi artistik belaka. Belahan Jiwa masuk dalam film-film yang menampilkan perempuan dengan gangguan mental sebagai sosok yang eksentrik dan tragis, tanpa benar-benar membahas aspek penyembuhan atau pemulihan.

Misalnya seperti kisah balerina perfeksionis yang dimainkan Natalie Portman dalam horor psikologis Black Swan (Darren Aronofsky, 2010).

Ujung tragis nasib Cempaka juga bikin upaya film ini mengupas isu kesehatan mental jadi melempem. Psikoterapis Cempaka (diperankan Indah Kalalo) memang sempat bilang pada Bumi, bahwa hanya cinta yang bisa menyembuhkan orang dengan trauma berat seperti Cempaka. Namun keputusan untuk mendramatisasi proses bunuh diri itu, tanpa memberi ujung yang lebih cerah buat karakter Cempaka, bisa dikategorikan sebagai upaya yang bikin film ini nyaris jatuh ke jurang pretensius.

Meski eksekusinya tidak sempurna, dua dekade pasca rilis, paling tidak Belahan Jiwa sangat patut untuk ditinjau ulang sebagai sampel bagaimana media mainstream memotret karakter perempuan kompleks di masa itu.

Terlebih, karena lahir dari seniman yang karyanya dekat dengan komunitas queer, Belahan Jiwa patut dibaca ulang, diapresiasi, dan dikritisi dengan sudut pandang yang lebih mutakhir. Dalam dunia yang semakin sadar akan pentingnya representasi perempuan dan queer, mungkin sudah saatnya kita memberi ruang lebih bagi film-film seperti ini—bukan hanya sebagai tontonan, tetapi sebagai bahan diskusi yang lebih luas.