Yang Bersembunyi di Balik Pemberitaan Media tentang Janda

“Sahabat lelaki sejak SMA ogah berkendara satu mobil dengan saya. Kata dia, istrinya cemburuan, takut saya godain,” HA membuka cerita tentang pengalamannya menjadi janda, beberapa tahun silam.

Tentu saja itu bukan kali pertama HA mendapat pengalaman tak mengenakkan. Sudah tak terhitung lagi berapa banyak lelaki, bahkan orang tak dikenal mengajaknya tidur, poligami, atau menawarinya sebagai perempuan simpanan.

“Saya bercerai karena digebukin suami. Saya sendiri perempuan berjilbab, menjaga diri, tapi dilihat oleh mereka seperti tak punya harga diri, sehingga layak ditiduri siapa saja,” ujarnya.

Pengalaman HA ini direkam baik oleh Billy Sarwono, dkk dalam risetnya bertajuk “Representation about Widow on Mass Media Content” (2018). Dalam riset tersebut, HA bahkan terpaksa tidak mengubah status pernikahannya di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari menikah ke cerai, lantaran trauma menjadi objek seksualisasi. Status “istri seseorang” itu terus ia pertahankan kendati mantan suaminya telah menikahi perempuan yang umurnya sepuluh tahun lebih muda.

HA menyatakan, perceraian akan selalu jadi momok menakutkan buat banyak perempuan, termasuk dirinya. Tak cuma terpisah secara fisik tapi perempuan juga acap kali jadi target empuk kekerasan. Pelaku kekerasannya beragam, tak cuma orang-orang di sekitarnya tapi juga media massa.

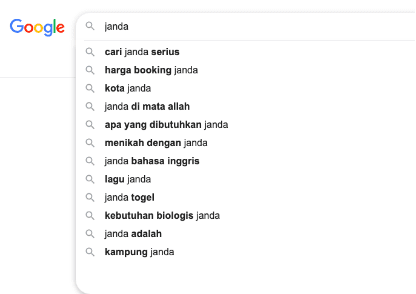

Saya tak sangsi dengan pernyataan HA. Jika mengetik di mesin pencari Google dengan kata kunci janda, maka yang keluar adalah hal-hal yang lekat dengan stigma dan stereotip negatif. Misalnya: Kota janda, harga booking janda, kebutuhan biologis janda, dan sejenisnya. Sebelas dua belas, di media sosial pun, janda selalu diasosiasikan dengan sebutan-sebutan peyoratif, seperti janda gatel, janda genit, janda kembang, janda haus belaian, dan janda open BO.

Jika memfokuskan pencarian di media massa, yang keluar lebih fatal lagi. Misalnya: “8 Kota dengan Janda Terbanyak di Indonesia, 2 Daerah Ada di Jateng”; “Kaleidoskop 2022: Ada 2.635 Janda Baru di Makassar”; “Janda Muda Pasrah Saat Digagahi Anak Bawah Umur, Tak Kuat Nahan Nafsu Lihat Korban Baring di Kos”; “Janda Cantik Ditemukan Tewas Membusuk di Rumahnya”. Judul terakhir bikin saya kehilangan kata-kata. Bahkan sudah mati pun perempuan janda masih diseksualisasi. Sayangnya hal yang sama relatif jarang bahkan tak pernah menimpa lelaki duda.

Pertanyaannya, kenapa janda dipotret sedemikian rupa, bahkan oleh media massa?

Dimulai di Era Orba, Dikekalkan Media

Tentang bagaimana janda dipotret buruk sebenarnya tak bisa lepas dari konteks sejarahnya. Di era Orde Baru (1966-1998), konstruksi tentang perempuan adalah gabungan antara unsur “pengiburumahtanggaan” dengan “ibuisme”, tulis Julia Suryakusuma dalam State of Ibuism (2011). Maksud ibuisme adalah perempuan harus melayani suami, anak, keluarga, masyarakat, dan negara. Sementara, pengiburumahtanggaan berarti perempuan harus rela bekerja tanpa dibayar karena memang sudah konstruksi masyarakatnya begitu.

Sederhananya, menjadi ibu dalam keluarga nuklir yang utuh di era Soeharto adalah impian ideal perempuan. Ini menjadi satu-satunya jalan agar perempuan bisa memberikan sumbangsih pada masyarakat, pada negara. Kalau mau membantu memperlancar pembangunan negara, silakan masuk badan-badan semu macam Kongres Wanita Indonesia (Kowani), Dharma Pertiwi, dan Dharma Wanita. Kalau mau dianggap sukses, silakan menikah, punya anak, jadi ibu.

Bagaimana dengan janda? Tak pernah ada wacana pasti yang mencitrakan janda. Namun, penggambaran tunggal soal perempuan ideal dengan menjadi ibu, membuat media-media populer menerjemahkan janda sebagai liyan. Mereka yang menjanda dianggap sebagai pihak yang penuh birahi, gemar menggoda suami orang, memakai pakaian seksi, dan tak bermoral.

Jika tak percaya, lihat saja judul-judul sinetron dan film di era Orde Baru yang mayoritas mencitrakan janda dengan atribut negatif, seperti 9 Janda Genit (1977), Gara-gara Janda Kaya (1977), Misteri Janda Kembang (1991), Kembalinya Janda Kembang (1992). Sayangnya, penggambaran janda seperti ini masih langgeng di produk-produk populer kita saat ini. Itu tampak dari judul Janda Kembang (2009), Pelukan Janda Hantu Gerondong (2011), Mati Muda di Pelukan Janda (2011), dan yang terbaru serial di Net TV Janda Kembang (2022).

Apa yang ditampilkan media populer secara terus-menerus membentuk citra tentang janda. Hal ini sekali lagi diperburuk dengan cara media membingkai kelompok tersebut. Matt Mills dalam artikelnya di The Guardian (2012) menyebutkan, di mayoritas surat kabar di Inggris, janda disebut 15 kali lebih sering ketimbang duda. Perbedaan ini menunjukkan bahwa identitas perempuan masih didefinisikan dalam kaitannya dengan hubungan mereka dengan laki-laki. Alih-alih menyebut A, perempuan pekerja, media lebih senang menggantinya dengan A, istri si B, mantan si C.

Di Inggris, tulis Mills, janda cukup sering digunakan untuk menjelaskan perempuan dalam kasus-kasus tertentu, di mana status perkawinan itu sebenarnya enggak relevan-relevan amat untuk disebutkan. Daily Mail mengangkat judul “Janda yang menunggu operasi kanker disuruh kembali bekerja oleh pengawas tunjangan di bawah reformasi kesejahteraan pemerintah”. Surat kabar West Midlands, Express and Star, menampilkan tajuk utama “Janda harus menampung 13 kucing atau menghadapi 20.000 denda”. Hal serupa tak digunakan untuk berita tentang duda.

Hal serupa sebenarnya dijumpai dalam berita-berita janda di media massa Indonesia. Media membingkai janda sebagai pihak yang memang kontraproduktif dengan citra perempuan ideal. Media juga jarang menggunakan terminologi duda meskipun sadar betul bahwa dalam perceraian selalu ada pihak perempuan dan laki-laki, janda dan duda.

Jika terjadi cerai, perempuan akan dipandang tak bisa setia, menemani dalam suka duka, dan gagal mempertahankan perkawinan. Judul berikut “Wamenag: Dulu Perceraian Aib Besar, Sekarang Jadi Kebanggaan” dan “Dulu Perceraian Itu Aib, Kini Malah Ekspos Diri” bahkan menganggap perceraian adalah aib yang memalukan, sehingga wajib dihindari. Tak peduli seberapa ruginya perempuan dalam institusi pernikahan tersebut. Entah dipukuli, disakiti, dimiskinkan, perempuan wajib mempertahankan statusnya sebagai istri seseorang.

Contoh lain, jika perempuan yang bercerai melakukan tindakan kriminal, maka judul yang muncul selalu dikaitkan dengan status pernikahannya. “Dua Janda Cantik dan Satu Residivis Ditangkap Jual Sabu” dan “Komplotan Janda Pencuri di Mal Season City Dicokok, 1 Buron” misalnya. Padahal enggak ada hubungannya status pernikahan perempuan dengan tindakan kriminal yang mereka lakukan.

Riset Sunarsih bertajuk “Stigma Janda dalam Judul Berita Media Daring pada Masa Pandemi COVID-19” (2020) menguraikan, ada enam pembingkaian paling umum dari berita janda di Indonesia. Pertama, janda adalah aktor perbuatan asusila. Ini tercermin dari judul semacam ini: “Jumlah Janda dan Perselingkuhan di Bandung Meningkat Tajam selama Pandemi Covid-19” dan “Nginep Di Rumah Janda Muda Saat Pandemi, Pria Afganistan Digerebek Warga”.

Kedua, janda selalu butuh lelaki, tercermin dari judul-judul berikut: “Istri Bagai Corona, Janda Muda Tak Usah Terima BLT, Dicarikan Suami Saja, Pejabat Publik Makin Tak Sensitif Gender?” dan “Hampir 70 Janda se-Indonesia Ditaklukkan sama Kuli Proyek yang Ngaku ASN Pemprov Banten”.

Ketiga, statistik janda diposisikan secara signifikan. Ini tampak dari judul-judul seperti “8 Kota dengan Janda Terbanyak di Indonesia, Nomor 4 Penyebabnya Bikin Geleng-geleng Kepala”, “Ada 2.989 Janda Baru di Babel, 75 Persen Perceraian Didominasi Permintaan Istri”, dan “Jomblo dan Sugar Daddy Merapat, Ada 936 Janda Baru di Daerah Jawa Tengah Berikut Ini, Langsung Qobiltu”.

Keempat, janda jadi aktor yang disantuni. Misalnya tercermin dari judul ini: “Imbas Pandemi, Janda & Kuli Pasar Dapat Sembako” dan “Pandemi COVID-19, PWI Asahan peduli janda wartawan, loper koran dan panti asuhan”

Kelima, janda jadi aktor yang berdaya seperti tampak dalam judul ini: “Seorang Janda Pensiunan Peduli Masyarakat Terdampak Pandemi Covid -19”. Ini adalah salah satu penggambaran yang memberikan agensi meskipun penerapannya masih tanggung. Seharusnya, tak peduli status pernikahan perempuan, bantuan janda, duda, pria dan perempuan lajang, pria penganut hubungan monogami, perempuan poliamori, semua perlu dihargai layaknya bantuan manusia pada umumnya.

Keenam, janda adalah istri tokoh seperti di judul ini: “Janda Mendiang Dokter China yang Peringatkan Pandemi Covid-19 Lahirkan Bayi Laki-Laki”. Sekali lagi, penggambaran yang menekankan perempuan sebagai individu yang terpisah dari laki-laki atau status pernikahan, justru rawan membuat perempuan tak berdaya.

Bagaimana Seharusnya Meliput Janda?

Tak ada pedoman khusus tentang bagaimana menulis atau meliput tentang janda. Namun, berkaca dari gambaran di atas, mestinya media perlu sadar it takes two to tango dalam hal apapun, termasuk dalam kasus perceraian. Jika cukup waktu luang bicara janda, kenapa tak membicarakan duda sekaligus? Jika bisa membingkai duda dengan atribut yang maskulin, gagah, berdaya, kenapa tak andil memberikan agensi kepada perempuan yang memilih bercerai dan lepas dari pernikahan toksik?

Toh jika berkaca pada makna asal di Kamus Besar Bahasa Indonesia, janda artinya wanita yang tak bersuami lagi karena bercerai atau ditinggal mati suaminya. Titik. Tak ada definisi janda berarti perempuan bercerai yang suka menggoda suami orang. Pun, perempuan bercerai yang sebenarnya haus belaian lelaki. Saya melihat ada lusinan teman yang justru merasa lebih “penuh” hidupnya setelah hidup sendiri atau menjadi orang tua tunggal.

Dalam hal ini, saya perlu mengamini Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) dalam petisinya di Change.org dua tahun lalu. Mendesak media untuk menuliskan judul dan isi berita tanpa memicu persepsi negatif terhadap janda. Lalu memaksa seluruh media menggunakan kata janda dalam tendensi positif jika tak bisa menggantinya dengan frasa perempuan kepala keluarga. Terakhir, mendorong media untuk lebih adil gender dan tak membuat stigma janda makin subur.