‘Framing’ Media, Sistem Peradilan yang Timpang Membunuh Tersangka Lesbian

Akhir April lalu, media ramai memberitakan kasus pembunuhan atas seorang sopir taksi berumur 60 tahun yang dilakukan oleh empat orang perempuan, yang usianya berkisar antara 15 sampai 20 tahun. Media massa daring umumnya menurunkan berita ini dengan mengangkat judul yang mengedepankan latar belakang para pelaku sebagai lesbian.

|

|

Seperti anggota masyarakat lainnya, seorang lesbian dapat terlibat dalam berbagai bentuk kegiatan yang melawan hukum, baik berupa pelanggaran ringan sampai kejahatan berat, termasuk juga pembunuhan berencana. Tindak pidana melawan hukum tidak disebabkan semata-mata karena orientasi seksual.

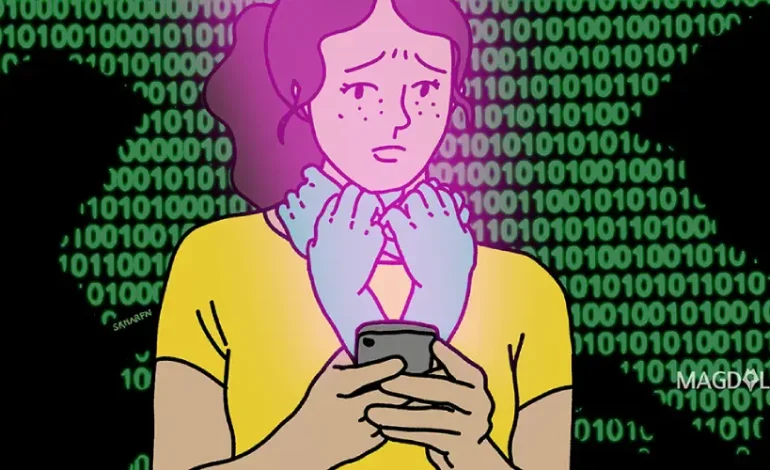

Sayangnya, media massa di tanah air dengan mudahnya mengeksploitasi latar belakang orientasi seksual seseorang demi merebut simpati pembaca. Berita pidana seorang LGBTQ+ (lesbian, gay, biseksual, transgender, queer) dijadikan umpan-klik (click-bait) guna menaikkan lalu lintas berita media massa daring.

Baca juga: Perempuan dan LGBT di Media Online: Direndahkan dan Dilecehkan Demi Konten

Selain itu, media massa daring sering dengan sengaja mengiring opini pembaca untuk menghakimi para pelaku. Akibatnya, pembaca umum, baik secara sadar ataupun tidak, akan serta-merta menilai latar belakang orientasi seksual pelaku sebagai faktor utama dalam tindak pidana yang dilakukannya. Di sini, pelaku yang kebetulan LGBTQ+ sudah mengalami ketidakadilan karena telah dihakimi oleh massa pembaca. Kemanusiaan mereka telah dibunuh secara sosial.

Sistem peradilan yang timpang

Selain media massa, sistem hukum peradilan juga punya andil. Dewi keadilan, meski kedua matanya ditutup, tampaknya memperhatikan orientasi seksual seorang terdakwa di dalam peradilan pidana – sekalipun kasusnya bukanlah kasus kejahatan seksual.

Di Amerika Serikat, menurut Victoria Brownworth dalam artikel “Dykes on Death Row” yang dimuat Advocate (1992), lesbian rentan mengalami diskriminasi dalam sistem peradilan pidana. Fakta sebagai seorang lesbian kerap diangkat dalam persidangan dan dikait-kaitkan dengan pelanggaran hukumnya. Antipati masyarakat yang masih patriarkal dan misoginis melihat perilaku lesbian sebagai pelanggaran hukum alam dan/atau hukum agama, sehingga juga otomatis melanggar hukum pidana. Di sini, seorang lesbian akan serta-merta dianggap bersalah, layak dihukum penjara, dan malah mungkin dipenjara lebih lama.

Baca juga: RKUHP Masih Berpotensi Kriminalisasi Kelompok Rentan

Di AS, dalam kasus Ana Maria Cardona, yang didakwa membunuh anak kandungnya sendiri, media massa telah menghakimi dirinya sebagai lesbian. Di dalam persidangan, jaksa penuntut umum dengan sengaja mengungkit perilaku lesbiannya sebagai taktik untuk menghadang pembelaan hukum. Orientasi seksual tersebut bahkan disodorkan sebagai motif pembunuhan. Jelas, Cardona mengalami diskriminasi dobel selama persidangan.

Belum ada penelitian khusus yang melihat apakah sistem peradilan pidana Indonesia bisa menjamin keadilan bagi pelaku pelanggar hukum yang kebetulan lesbian. Penelitian hukum di tanah air belum melihat hal tersebut sebagai suatu masalah penting, tidak seperti di Amerika Serikat, guna memperbaiki sistem yang timpang.

Dari beberapa kasus perdata di Indonesia, khususnya dalam kasus perceraian, terlihat jelas bahwa tudingan seorang suami bahwa istrinya adalah seorang lesbian sudah cukup menjadi alasan bagi hakim untuk membolehkan suami menjatuhkan talak satu (dan juga cerai) atas sang istri. Bahkan suami tak perlu membuktikan bahwa si istri adalah benar seorang lesbian.

Baca juga: Transpuan Setelah Kepergian Mira: Dicekam Ketakutan, Diperburuk Pandemi

Hal ini terjadi di Klaten pada 2013. Media memberitakan bahwa seorang suami cemburu atas istrinya dengan menuding bahwa istri melakukan hubungan lesbian dengan seorang sahabatnya. Si suami bahkan sempat menganiaya dan memukul bagian wajah sahabat istrinya tersebut hingga berdarah-darah.

Berbagai kasus pidana tenggelam dalam tumpukan dokumen putusan peradilan yang kerap memakan waktu berbulan-bulan (beberapa hingga bertahun-tahun). Tidak ada statistik yang menghimpun data dengan pasti dan menjelaskan fenomena kasus pidana dengan gamblang. Hal ini menjadikan peradilan pidana seperti layaknya “lubang hitam” yang sangat kelam bagi siapa pun, apalagi orang-orang LGBTQ+ yang telah dihakimi sepihak oleh pembaca media massa.

Kita perlu mendesak media massa untuk tidak menjadikan LGBTQ+ sebagai korban bulan-bulanan berita penghakiman sepihak. Prinsip praduga tak bersalah adalah sendi utama di dalam negara kita sebagai negara hukum. Selain itu, sistem peradilan pidana Indonesia juga perlu menjamin keadilan tanpa melihat latar belakang orientasi seksual seorang tersangka atau terdakwa.