#TanahAirKrisisAir: Bagaimana Perempuan Redam Bencana Kekeringan (2)

Adakah Aturan tentang Air di Jogja?

Di Provinsi ini, perkara air diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi DIY Tahun 2009-2029. Di Paragraf 7 Pasal 27 tentang Rencana Pengembangan Sumberdaya Air disebutkan, kebijakan pengembangan prasarana sumber daya air adalah untuk menjaga keseimbangan ekosistem, mengembangkan dan mengelola sumber daya air secara terpadu berbasis wilayah sungai dan terintegrasi dengan cekungan air tanah, mengembangkan jaringan prasarana sumber daya air untuk melayani lahan pertanian, kawasan pemukiman, prasarana lingkungan perkotaan, industri, dan pengembangan kawasan strategis, wilayah sungai sebagaimana dimaksud dalam huruf b adalah wilayah Sungai Progo-Opak-Serang dan mengurangi daya rusak air secara fisik dan non fisik.

Lebih lanjut, di Pasal 28 disebutkan, strategi pengembangan prasarana sumber daya air ditetapkan dengan melakukan konservasi sumber daya air secara berkesinambungan terhadap air tanah dan air permukaan, mengendalikan secara ketat penggunaan lahan di daerah tangkapan air dan di sekitar sumber air, memperbanyak tampungan air yang berupa waduk, embung, tandon air dan kolam penampung air untuk memenuhi kebutuhan air baku dan konservasi, mencegah perubahan penggunaan lahan sawah beririgasi, memantapkan prasarana sumber daya air yang sudah ada agar berfungsi optimal, menguatkan kelembagaan masyarakat pengelola air mandiri untuk air minum dan untuk pertanian di daerah yang tidak terjangkau PDAM maupun jaringan irigasi, dan melibatkan peran masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan prasarana sumber daya air.

Faktanya, meski sudah tertuang jelas dalam RTRW Provinsi DIY, relatif tak banyak prestasi menggembirakan di level pemerintah lokal. Di Kota Jogja misalnya, ada Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2014 tentang penyediaan air baku untuk usaha perhotelan di mana hotel-hotel mewajibkan menggunakan sumber air PDAM. Namun, penegakannya belum optimal.

Laporan Harian Jogja pada 2018 menjelaskan, banyak laporan warga masuk ke Ombudsman DIY, yang mengeluhkan turunnya air permukaan sumur mereka buntut pembangunan hotel. Pembangunan hotel maupun apartemen di kota ini memang cukup pesat. BPS pernah mencatat pada 2020, di Provinsi DIY ada sebanyak 2.123 hotel, terdiri dari 172 bintang dan 1.951 non bintang. Untuk Kota Yogyakarta sendiri, ada 102 hotel bintang dan 623 non bintang. Mayoritas terkonsentrasi di Kemantren Gedongtengen.

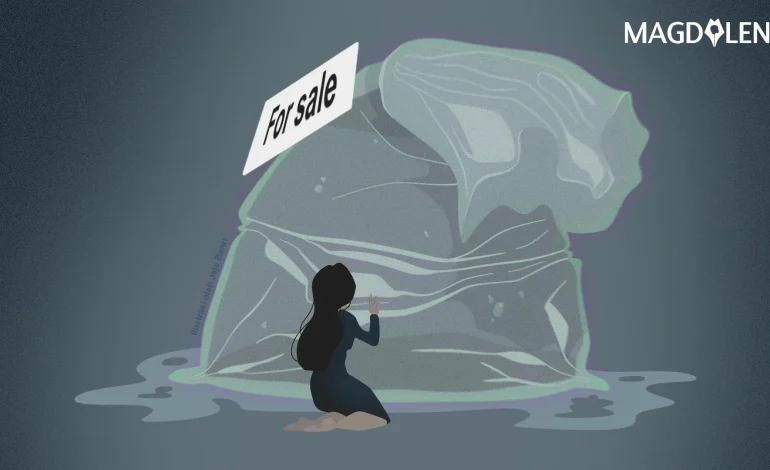

Baca Juga: Tak Ada Tanah dan Air untuk Perempuan

Anang Nasichudin, 47, seniman Taring Padi yang bermukim di Kampung Ledok Tukangan Kali Code berkeluh kesah tentang masifnya pembangunan hotel di lingkungannya.

“Semua proses pembangunan hotel-hotel di kota ini bermasalah. Perizinan dan analisis kelayakan lingkungan sering ditabrak. Ketika di lapangan, semua bermain dalam sistem pemerintahan. Bahkan kami warga tak ada satu pun yang diajak duduk bareng terkait pembangunan hotel. Tak cuma itu, dalam pembangunannya pun hotel dibiarkan saja mengebor sumur sampai lebih dari sepuluh titik. Itu berdampak pada kualitas air yang bagus, kesedot ke hotel. Kami orang kampung kota hanya menikmati sisanya. Masih pula ditambah intensitas tamu-tamu hotel, sehingga limbah lari ke bantaran sungai, dari sabun mandi, dan lainnya,” ujar Anang pada Magdalene akhir Januari lalu.

Centang perenang pembangunan hotel di Kota Jogja memang keterlaluan. Saking parahnya, eks Wali Kota dua periode, 2011-2016 dan 2017-2022 Haryadi Suyuti diringkus Komisi Pemberantasan Korupsi lantaran diduga menerima sejumlah suap hotel dan apartemen. Di antaranya, suap terkait izin mendirikan bangunan (IMB) Apartemen Royal Kedhaton dan penerbitan IMB Hotel Swiss Bell di Jogja. Apartemen itu sendiri berada di kawasan cagar budaya Malioboro yang ketinggiannya dibatasi 32 meter.

Namun, menurut laporan Radar Jogja, pada 2019, Vice Presiden Real Estate Summarecon Agung (SA) Oon Nusihono meminta bangunan dengan ketinggian 40 meter. Sang Wali Kota menerbitkan rekomendasi usai bersurat ke Dinas Perizinan. Sebelas dua belas seperti rekomendasi gelap yang keluar untuk IMB Hotel Swiss yang keluar dari persil dan memanfaatkan tanah negara.

Sebenarnya, sempat ada itikad baik dari pemerintah Kota Jogja dengan menerbitkan moratorium atau penghentian izin pembangunan hotel lewat Peraturan Wali Kota Nomor 77 Tahun 2013, dan berlaku dari 1 Januari 2014 sampai 31 Desember 2016. Moratorium yang diterbitkan pada 20 November 2013 itu punya jeda waktu sampai implementasi mulai Januari 2014, diperpanjang 2020 melalui Peraturan Wali Kota Nomor 150 Tahun 2020. Jeda inilah yang dimanfaatkan oleh pihak properti untuk ramai-ramai mengajukan izin hotel baru.

Setelah moratorium berlaku, pengusaha hotel kemudian menyasar Sleman sebagai lokasi pembangunan. Tirto menulis, tak ada moratorium yang pernah diterbitkan di masa kepemimpinan Bupati Sri Purnomo pada 2010-2015. Kebijakan moratorium baru rilis sejak Gatot Saptadi, mantan Kepala BPDB DIY meneken Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2015, dan berlaku sampai 31 Desember 2021. Sayangnya, meski moratorium digulirkan, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia DIY mengaku, peta persaingan usaha hotel di ring dua (di luar area Malioboro tapi masih sekitar Jogja) dan ring tiga (di sekitar ring road utara, Bantul, dan kawasan Jalan Kaliurang) tetap kompetitif.

Magdalene menghubungi Dinas Lingkungan Sleman untuk mencari tahu kebijakan dan situasi pembangunan hotel yang berdampak pada krisis air bersih warga setempat. “Di Sleman sebenarnya semua proses perizinan hotel itu betul-betul diperhatikan secara detail. Mulai dari perizinan, analisis lingkungan. Sebelum kami menandatangani persetujuan lingkungan, persetujuan teknis harus terkonfirmasi dengan benar,” tutur Epiphani Kristiyani, Kepala Dinas Lingkungan Sleman, akhir Januari silam.

Namun, Epi tak memungkiri, kerap kali ada pihak hotel yang tak paham atau melakukan kesalahan perizinan. “Harusnya pihak hotel ambil sumur dalam, tapi dia ambil sumur dangkal, pasti kanan kiri protes karena terdampak. Padahal sebenarnya aturan di Sleman sudah jelas, tiap tanah 60 meter persegi, harus ada 1 meter kubik sumur resapan dan diatur juga berapa kedalamannya,” imbuhnya.

Sementara itu, di Gunungkidul pun belum ada kebijakan yang secara rigid mengatur soal tata kelola air dan pembangunan hotel/ apartemen. Padahal kabupaten ini memiliki Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) yang khas dan berpotensi terjadi kekeringan. Menurut Keputusan Menteri ESDM No. 3045 K/40/Men/2014, luasnya mencapai 75,8 ribu hektare atau sekitar 69 persen wilayah Gunungkidul. Lanskap karst ini seharusnya mampu menyerap air yang bisa dimanfaatkan warga. Namun, letak air tanah yang berada di bawah lorong-lorong permukaan batu gamping, membuat air sulit diakses.

Antonius Hary Sukmono, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Gunung Kidul mengungkapkan, “Kita memiliki alam yang luar biasa, diharapkan bisa menghidupi dan menyejahterakan masyarakat. Namun, dalam rangka pemanfaatan, khususnya kegiatan pariwisata, kita sadar punya multi-effect player yang tinggi. Karena itulah kita harus melihat kawasan tersebut, termasuk melihat pemanfaatan yang sesuai peruntukannya. Ada ketentuan yang harus dipenuhi, kami melakukan penapisan (screening) dokumen lingkungan dengan melihat lokasi, kriteria usaha, dampak, dan lainnya.”

Terkait pemanfaatan, Gunung Kidul sedang panen kritik setelah wacana pembangunan proyek beach club dan resor Bekizart PT Agung Rans Bersahaja (ARBI) dari Raffi Ahmad di Pantai Krakal, Kapanewon Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul. Bekizart berencana membangun 300 vila dan tiga restoran, menurut artikel Magdalene. Masalahnya, pembangunan Bekizart seluas 10 hektar itu, dibangun di wilayah KBAK yang seharusnya dilindungi. Sebab, jika tidak, akan memperburuk risiko kekeringan. Itu terjadi di musim kemarau panjang 2023. Banyak warga yang terpaksa berjalan kaki sejauh satu kilometer menuju sumur, karena akses jalan tak bisa dilalui kendaraan bermotor. Sebagian lainnya harus membeli air bersih dari mobil tangki keliling. Nilainya seharga Rp200 ribu per tangki, untuk kebutuhan selama dua minggu, yang harganya bisa mencapai Rp300 ribu.

Mengomentari ini, Pemkab Gunung Kidul mengaku sedang tahap penyusunan Peraturan Daerah untuk jangka panjang sampai 2055, agar bisa jadi win win solution. Sehingga, bencana kekeringan berulang bisa diputus rantainya. “Target kami di 2025, peraturan itu sudah ada,” ujar Hary.

Meski begitu, aktivis dan pakar yang diwawancarai Magdalene sangsi kebijakan yang ada bisa ditegakkan dengan sebaik-baiknya. Direktur WALHI Jogja Gandar Manojwala menuturkan, telah menemukan banyak dokumen kebijakan di Provinsi DIY yang sudah masuk kriteria progresif. Hanya saja tak cukup disinkronisasi dengan kabupaten dan kota di bawahnya.

“Fokusnya adalah, kalau tantangannya berbeda di kota, bagaimana meningkatkan jumlah air dan kualitasnya. WALHI sendiri melihat belum ada komitmen serius, baik di Gunung Kidul atau di Kota Jogja untuk menghadapi itu. Misalnya komitmen tentang tata ruang. Jogja sudah punya Perda baru terkait tata ruang di 2023 kemarin, dan sudah ada penetapan di mana kawasan pertanian, pariwisata. Namun, kita lihat sendiri bagaimana praktiknya,” ujar Gandar.

Kolaborasi pemerintah lokal dengan provinsi, kata Ganjar, yang harus dibenahi sebenarnya. “Bagaimana pemerintah lokal lebih fokus mengelola pengetahuan-pengetahuan yang sudah diproduksi oleh provinsi, sehingga jadi pengetahuan bersama, lalu diinisiasikan dalam perencanaan yang serius. Termasuk, jangan-jangan sudah ada blueprint nih di tingkat provinsi yang enggak di-enforce, enggak dilakukan di tingkat kabupaten. Nah, untuk urusan komunikasi ini kan yang jadi ruwet, jadi enggak selesai. Padahal semakin lama pemerintah tidak menetapkan kebijakan yang serius di tingkat lokal, terutama di kabupaten dan kota, maka semakin lama masyarakat akan menderita (krisis air bersih) terus,” tuturnya.

Prof. Heru Hendrayana dari UGM sepakat. Menurut dia, belum ada komitmen yang serius dari pemerintah untuk menegakkan kebijakan tentang tata kelola air. “Sebetulnya sudah ada blue print yang mengatur tentang sumber daya air, termasuk di RPJMD. Jadi nanti ngambil dari Kali Progo berapa, untuk bandara berapa, tempat-tempat ini berapa, dan apa yang akan dibangun sudah ada semua sesuai kebutuhannya. Realitasnya, mau dijalankan tidak?” ungkapnya.

Terlebih jika bicara di DIY, para ahli mencatat penurunan permukaan air tanah, salah satu indikasi awal dari krisis air. Di Sleman sejak 2006 air tanah berkurang hingga 20-35 sentimeter per tahun, kata Eko Teguh Paripurno, Dosen Geologi UPN Veteran yang diwawancarai dalam film “Jogja Darurat Air” (2017). Penurunan air tanah itu terutama disebabkan oleh masifnya pembangunan hotel dan apartemen yang mengebor sumur hingga kedalaman 100 meter.

Orang-orang menyalahkan masalah gentrifikasi dan overpopulasi dari para pendatang, baik turis maupun mahasiswa “Ada benarnya juga, masalah overpopulasi itu selalu diikuti dengan perubahan fungsi lahan. “Bukan berarti kita melarang pembangunan kota, termasuk hotel atau apartemen, tapi fungsi resapan air itu jangan dilupakan. Lebih lanjut, pemerintah harus menegakkan aturan soal air tanah, boleh mengambil sampai kedalaman berapa, debitnya berapa. Kalau itu ada penyimpangan, itulah yang harus dikontrol. Komitmen di dalam menjalankan peraturan perundangan yang kita tekankan,” ungkap Heru.

Dalam pengelolaan air, imbuh Heru, kita selalu (menggunakan) konsep daya guna dan daya rusak. Kita selama ini lebih banyak diarahkan ke konservasi, kita melupakan dua pilar lain. Saatnya kita memfokuskan di pilar kedua, karena berkaitan dengan manusia, yaitu pendayagunaan.

“Penggunaan air tanah itu harus diatur betul. Kita harus mengatur manusianya, jadi bukan alamnya yang disalahin terus,” ucapnya.

Ini berarti ikut mengatur juga para manusia pengusaha yang gencar mengubah wajah Jogja dari kota pelajar jadi kota mal, apartemen, dan perhotelan.

Baca Juga: Krisis Air Bersih Marak, Orang Kota Serasa Minum Air Sungai

Kolektif Perempuan Menangani Krisis Air

Perbedaan masalah krisis air maupun kondisi geologi di DIY, membuat penanganannya pun berbeda. Di Gunungkidul, Dinas Lingkungan Hidup Gunungkidul berusaha mempertahankan 272 keberadaan mata air di telaga, yang mengalami sedimentasi. Yakni dengan melakukan vegetasi di sekitar telaga, supaya bisa dimanfaatkan untuk kegiatan masyarakat saat musim kemarau. Sementara masyarakat Gunungkidul membuat terasering, untuk menahan air dan meresap ke tanah.

Namun, untuk menghadapi krisis air, masyarakat DIY tak hanya mengandalkan bantuan pemerintah. Bahkan, perempuan yang kerap dipotret sebagai korban, membentuk kolektif masyarakat demi mengatasi permasalahan ini. Mereka berasal dari berbagai wilayah di DIY.

Salah satunya Endang Rohjiani dari FKWA. Forum ini adalah ruang bagi warga yang tinggal di bantaran sungai, untuk menjaga kuantitas dan kualitas sungai.

Menurut Endang, ada tiga hal penting yang dilakukan FKWA: Mengonservasi sungai di wilayah hulu, menata kawasan permukiman di mg dengan konsep M3K (mundur, munggah, madep kali), dan suaka ikan endemik untuk memastikan kebersihan air di hilir sungai.

“Kalau (ikan endemik) enggakbisa hidup, berarti ada persoalan (di hilir sungai),” jelas Endang.

Untuk menilai kualitas air, FKWA menggunakan metode biotilik—mengambil sampel biota di dasar, tepi sungai, atau yang menempel di bebatuan. Metode ini memiliki indikator pencemaran: banyaknya cacing merah menandakan buruknya kualitas air, sedangkan udang bersumut panjang menunjukkan kualitas air yang baik.

Indikator itu membuat masyarakat mampu melihat kualitas air dengan mandiri. FKWA pun mengajak masyarakat—anak-anak sampai dewasa—terlibat dalam metode biotilik.

Bagi masyarakat Bantul, hidup mereka bergantung pada Sungai Winongo untuk kawasan peresapan dan pengairan pertanian. Pengurus FKWA Bantul Yudi Wahyudiana mengatakan, ketika airnya tidak mengalir, produksi sumber daya pangan yang ada di Bantul akan terganggu.

Maka itu, FKWA terus mengedukasi masyarakat supaya berhenti membuang sampah di sungai. Mereka juga mendorong pemerintah tingkat bawah—seperti kelurahan—untuk menerbitkan surat keputusan berupa larangan pembuangan sampah di sungai, sekaligus pemberlakuan sanksi.

Lain halnya dengan Sekolah Air Hujan Banyu Bening. Sebagai ketua komunitas, Sri Wahyuningsih, akrab dipanggil Yu Ning, menilai tadah air hujan merupakan solusi strategis untuk mengatasi masalah air tanah. Alasannya, adalah air hujan yang melimpah dan bisa diakses masyarakat secara gratis. Yang kemudian dipermasalahkan, ialah keyakinan masyarakat akan kebersihan air hujan.

Inisiatif Yu Ning muncul, melihat ironi yang berulang setiap tahun. Katanya, hujan dianggap mendatangkan masalah berupa banjir atau genangan. Giliran musim kemarau, orang-orang kekurangan air.

Baca Juga: Riset: Krisis Iklim Perburuk Separuh Penyakit Menular Manusia

“Saya kepikiran, kenapa enggak pakai solusi yang permanen untuk mengatasi problem air, yang mudah diakses, murah, dan sederhana?” kata Yu Ning.

Bersama Sekolah Air Hujan Banyu Bening, Yu Ning menyelenggarakan praktik manajemen air hujan tiap Sabtu secara reguler. Ia mengajarkan peserta untuk membuka mindset tentang air hujan, hingga cara penampungan agar bisa dikonsumsi.

Di komunitas itulah Fitri Nasichudin (40), inisiator Kebun Kali Code—kolektif warga di Kampung Ledok Tukangan untuk melestarikan lingkungan dan memiliki ketahanan pangan—belajar memanfaatkan air hujan.

Setelah mengikuti tujuh pertemuan, Fitri terinspirasi agar kampungnya memiliki instalasi air hujan. Harapannya, warga Kampung Ledok Tukangan tak kesulitan memperoleh air bersih untuk dikonsumsi, ataupun berkebun.

“Kami jadi tahu, air hujan itu bisa dimanfaatkan (dengan) ditampung dan difilter. Lebih bagus dari air sumur (yang tercemar bakteri E. coli),” ujar Fitri.

Selain FKWA dan Banyu Bening, ada juga perempuan penjaga hutan di Gunungkidul. Yaitu Sri Hartini (55) dan Sudarmi (59). Keduanya memiliki latar belakang berbeda.

Sri menjaga Hutan Adat Wonosadi, demi menjaga mata air yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup warga—bertani dan kebutuhan sehari-hari. Sri meneruskan perjuangan ayahnya, yang memimpin Kelompok Ngudi Lestari, dalam melestarikan hutan adat.

Sedangkan Sudarmi bersama Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan (HKm) Sedyo Rukun, melindungi Hutan Jati Paliyan yang mengikat air. Terlebih lokasinya yang berdekatan, dengan sumber mata air di Sungai Oyo.

Berbagai kolektif warga ini, sebenarnya mencerminkan absennya efektivitas bantuan pemerintah dalam menangani krisis air. Karenanya, masyarakat bergerak secara kolektif demi memenuhi kebutuhan hidup. Keterlibatan perempuan dalam isu krisis iklim yang berdampak pada krisis air, menurut UN Women, terbukti efektif. Di level hulu, keterwakilan perempuan di Parlemen bisa mendorong kebijakan perubahan iklim yang lebih ketat, sehingga menghasilkan emisi yang lebih rendah. Di tingkat hilir, seperti yang dilakukan Sri Hartini, Sudarmi, Fitri Nasichudin, Endang Rohjiani, hingga Yu Ning secara konkret telah membantu masyarakat sekitar mengatasi krisis air.

Sebenarnya, pemerintah bisa terlibat lebih banyak. Misalnya dengan mendorong dan mendukung gerakan serta inisiatif ini terus bertumbuh. Atau sesederhana niat untuk menciptakan kebijakan yang akomodatif untuk warga agar bisa mengakses hajat paling dasarnya: Air.

Ini adalah bagian kedua dari artikel utama soal #TanahAirKrisisAir yang kami kerjakan. Artikel pertamanya bisa baca di sini.

Artikel ini merupakan bagian dari series liputan Krisis Air di Daerah Istimewa Yogyakarta, didukung oleh International Media Support (IMS). Magdalene berkolaborasi dengan dua media, dari Filipina GMA News dan Timor Leste Neon Metin.