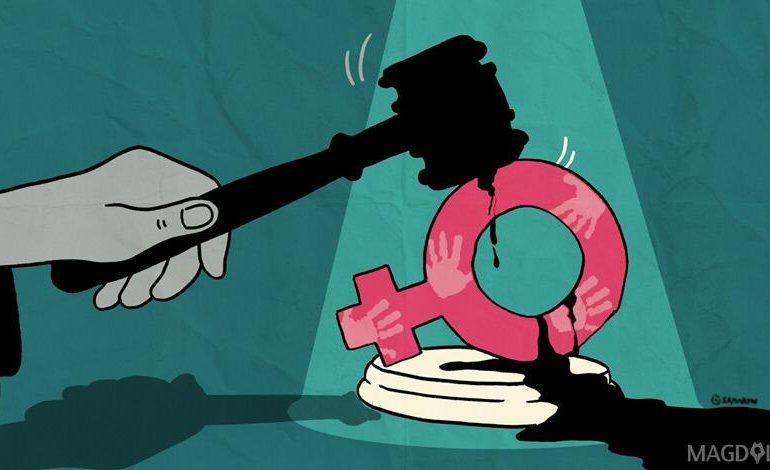

Menilik Kerentanan Perempuan Pekerja di Sektor Pariwisata

Pertengahan tahun lalu, perempuan korban kekerasan seksual membuka suaranya dalam kanal YouTube milik aktris Gritte Agatha. Ia menerima perlakuan tersebut saat melakukan praktik kerja magang di hotel bintang empat Jakarta.

Kekerasan seksual itu menimpanya pada 2014, ketika ia duduk di bangku kelas dua SMK jurusan Akomodasi Perhotelan. Setelah membersihkan kamar bersama seorang staf laki-laki, mereka hendak naik lift, tetapi kondisinya penuh. Akhirnya, keduanya berjalan menuju lantai dasar menggunakan tangga darurat. Di situlah staf tersebut melakukan aksinya, dan menampar korban ketika berusaha melawan. Menurut pelaku, perlawanan itu sia-sia karena tangga darurat jarang digunakan.

“Setelah itu dia masukkin uang receh ke saku kemejaku, terus dia bilang ‘makasih ya’,” tuturnya.

Selain perempuan tersebut, pengalaman serupa dialami oleh M (20), seorang pekerja lepas yang memandu acara pariwisata. Ia mengaku, anggota tubuhnya tidak pernah absen disentuh para turis, seperti dipeluk, dirangkul, hingga dicium.

“Menurutku ya, namanya juga turis. Dia jauh-jauh ke sini buat cari kesenangan, meskipun event-nya dalam tujuan bisnis, jadi enggak mikirin apa pun [pelecehan seksual]. Soalnya kalau udah balik ke negara asalnya kan enggak ketemu aku lagi, jadi bisa berbuat seenaknya,” ujarnya kepada Women in Tourism Indonesia (WTID).

Karena mengutamakan pelayanan terbaik bagi klien, tidak ada tindakan yang dapat dilakukannya selain mencuri kesempatan untuk menangis, atau menenangkan diri di tempat sepi. Kedua peristiwa tersebut membuktikan kerentanan perempuan yang bekerja di sektor pariwisata, dan adanya ketimpangan gender.

Hal ini disepakati oleh Founder and Chairwoman WTID, Anindwitya Rizqi Monica. “Pariwisata ini sektor yang sangat vulnerable. Ada bias karena faktor multiplier effect dan interkoneksi dengan berbagai sektor, sehingga ketidakadilan gaji, stereotip, dan power relation menimbulkan kekerasan terhadap perempuan,” jelasnya.

Pernyataan Monica disampaikan dalam Webinar “Not in My Company: Upaya Dunia Bisnis untuk Mencegah Kekerasan dan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja” pada (30/11). Acara ini sendiri dihelat oleh UN Women sebagai bagian dari kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (HAKTP). Selain Anindwitya, hadir pula pembicara lain, seperti Marika Jakas, Head of Trade and Economic Section The European Union; Devi Asmarani, Pemimpin Redaksi Magdalene, Dwi Yuliawati Faiz, Head of Programmes UN Women Indonesia; Aryo Widiwardhono, Chief Executive Officer The Body Shop Indonesia, Reti Dyah Sudarto, National Project Officer for Addresing Violence and Harrasment at Work ILO Jakarta; dan Ray Sihotang, Head of CEO Office and Vice President Corporate Secretary Digiserve.

Mirisnya, para pekerja perhotelan tampaknya tunduk pada tamu yang melecehkan, karena hal tersebut mau tidak mau dilakukan berdasarkan arahan manajer. Mengacu pada riset oleh penulis Paul Du Gay dan Graeme Salaman dalam “The Cult(ure) of The Customer” (1992), kontrol manajemen itu membuat pekerja perhotelan menekan kebutuhannya dalam mengelola emosi, dan mempertahankan kesopanan kepada tamu.

Menurut Monica, perempuan pun menghadapi kesulitan dalam menjaga profesionalitas, ketika peristiwa buruk menimpa.

Baca Juga: WTIDCamp Dorong Perempuan Maju di Sektor Pariwisata

Terimpit Penyalahgunaan Kekuasaan dan Perkara Kepuasan Pelanggan

Sebagai bisnis pelayanan yang mengutamakan kepuasan pelanggan, perhotelan maupun sektor pariwisata secara umum, terlihat mengesampingkan keamanan dan kenyamanan pekerjanya. Sementara di sisi lain, pelanggan berpikir mereka dapat melecehkan pekerja karena status mereka yang lebih tinggi dan merasa memiliki impunitas, sehingga tidak dapat disalahkan atas tindakannya.

Misalnya di sejumlah restoran, pelayan diminta bersikap lebih ramah kepada pelanggan agar mereka merasa diperhatikan. Tak jarang mereka diminta mengenakan seragam tertentu dalam bekerja. Sayangnya, ini justru membuat perempuan diseksualisasi karena mengenakan seragam yang dianggap seksi, dan pekerjaannya dianggap sebagai penggoda.

Studi “‘No, We Don’t Provide that Service’: The Harassment of Hotel Employees by Customers” (2000) oleh akademisi Yvonne Guerrier dan Amel Adib dari Southbank University, Inggris menyebutkan, pelecehan seksual menjadi permasalahan bagi staf perempuan.

Meskipun laki-laki dan perempuan bekerja di bidang dan posisi yang sama, tetap saja pekerjaan perempuan lah yang diasosiasikan dengan hal seksual. Maka itu, perempuan dinilai perlu berpenampilan menarik, tersenyum, membuat pelanggan merasa nyaman, serta menanggapi rayuan dan sindiran seksual.

Tentu hal ini semakin membebankan pekerja perempuan, termasuk di perhotelan karena adanya citra hotel sebagai tempat yang potensial untuk melakukan aktivitas seksual.

Sebagai tempat kerja sekaligus tempat tinggal sementara, hotel memiliki batasan kabur antara privasi dan publik, ditambah waktu kerja siang dan malam yang meningkatkan kerentanan pekerjanya. Guerrier dan Adib menyatakan, para pelayan yang membersihkan kamar adalah pekerja yang paling sering menerima pelecehan seksual, mulai dari godaan hingga hubungan seksual yang tidak diinginkan.

Sedangkan, sebagian resepsionis diminta menemani tamu laki-laki di malam hari, dengan ancaman membuat kerusakan di kamar hotelnya apabila ajakan itu ditolak.

Berdasarkan pemaparan Monica, tak jarang mereka dipandang bukan perempuan baik-baik karena stigma tersebut. Pun adanya relasi kuasa semakin menjebak pekerja perempuan dalam situasi rawan kekerasan seksual, baik dari atasannya maupun para tamu atau turis.

Monica mengatakan, terdapat keterikatan antara tamu dan karyawan yang menciptakan kekuatan lebih tinggi, serta hubungan ketergantungan kekuasaan.

“Keduanya itu menciptakan ketidakadilan berupa penyalahgunaan kekuasaan, oleh tamu kepada karyawan maupun dari koordinator ke subordinat,” terangnya.

Baca Juga: Ruang (Ny)aman: ‘Solo Traveling’ Penting Bagi Perempuan

Pentingnya Pendidikan Gender dalam Sektor Pariwisata

Dalam sektor pariwisata, perempuan merupakan pekerja terbanyak. Pernyataan ini didukung oleh data dari United Nation World Tourism Organization (UNWTO) pada 2019, yang menyebut bahwa sektor pariwisata didominasi oleh perempuan, yakni sebesar 55 persen. Pun 90 persen pemilik dan pengelola hotel dan galeri di Bali adalah perempuan.

Selain itu, pekerjaan ini juga identik dengan perempuan lantaran melibatkan aktivitas domestik, yang diasosiasikan sebagai pekerjaan perempuan. Mulai dari mempersiapkan dan menyajikan makanan, hingga membersihkan dan merawat kamar.

Berdasarkan temuan WTID, sangat sedikit literasi kesetaraan gender di sektor pariwisata.

“Sekitar 40 institusi pendidikan yang memiliki jurusan pariwisata juga belum mengadopsi gender mainstreaming dalam kurikulumnya. Dan hanya 0,3 persen yang memiliki mata kuliah gender dan pariwisata,” kata Monica.

Padahal, menurut akademisi asal Spanyol Noelia Araújo-Vila dkk. dalam “Seeking Gender Equality in the Tourism Sector: A Systematic Bibliometric Review” (2021), pariwisata menawarkan peluang besar bagi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Pemberdayaan itu dilakukan dengan memberikan pendapatan mandiri untuk perempuan, meningkatkan kekuatan bagi para pencari nafkah, sekaligus meningkatkan mobilitas sosial yang berkontribusi pada pembangunan negara.

Baca Juga: 10 Cara Menabung untuk Liburan Setelah Pandemi

Isu tersebut dapat diatasi melalui praktik pendidikan gender yang mumpuni bagi seluruh pekerja, maupun pelajar yang menekuni sektor pariwisata. Sebagai salah satu upaya mengisi kekosongan pendidikan gender dan pariwisata, WTID mengadakan WTIDcamp, pelatihan ekstensif dalam meningkatkan kapasitas mahasiswa dan duta pariwisata tentang inklusivitas dan keadilan gender.

“75 persen dari peserta merasa tidak aman bekerja di industri pariwisata. Tapi setelah mengikuti pelatihan, mereka merasa lebih baik,” cerita Monica.

Sedangkan dari data kampanye #HeForshe, ditemukan sebanyak 75 persen responden laki-laki menyatakan pernah melihat kekerasan seksual yang menimpa perempuan, baik fisik maupun verbal.

“Maka itu, selain meningkatkan kapasitas, kurikulum ini juga bentuk respons terhadap kekerasan seksual di sektor pariwisata. Ini juga cara kami agar bystander dapat berperan aktif,” tambahnya.